Rapport sur les liens entre les Balkans occidentaux et l’Amérique du Sud dans le trafic de cocaïne

Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) | 04.2025

Le rapport « Cocaine connections » en avril 2025 par la Global Initiative Against Transnational Organized Crime analyse l’implication croissante des groupes criminels originaires des Balkans occidentaux dans les circuits de trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe. L’étude repose sur une enquête approfondie dirigée par Fatjona Mejdini dans onze pays, entre octobre 2022 et novembre 2023, dont cinq situés en Amérique du Sud (Colombie, Pérou, Bolivie, Brésil, Équateur) et six dans les Balkans (Albanie, Serbie, Kosovo, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord). L’analyse s’articule autour d’une double dynamique, temporelle et structurelle, retraçant d’abord la genèse des implantations balkaniques dans le trafic de cocaïne, puis décrit les figures-clés impliquées, les procédés logistiques déployés, les circuits de blanchiment, ainsi que les effets observables des deux côtés de l’Atlantique.

L’enquête décrit un phénomène structuré, durable, et à forte capacité d’adaptation. Les groupes criminels balkaniques, longtemps considérés comme des sous-traitants, ont désormais un accès direct à la marchandise, des bases logistiques locales, et des relais fiables dans les ports européens. Ils occupent ainsi une position singulière dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de la cocaïne, entre producteurs andins et marchés européens.

- Cocaine connections

Les premières connexions entre les groupes criminels des Balkans occidentaux et les circuits de cocaïne sud-américains remontent au début des années 1990. À cette période, ces groupes opèrent essentiellement à l’échelle locale, parfois nationale, dans des trafics de moindre envergure : héroïne, cannabis, armes, migrants. C’est avec le temps, et au gré de la fragmentation des cartels historiques en Amérique du Sud, qu’ils accèdent progressivement aux échelons supérieurs du trafic de cocaïne.

Le basculement s’opère au tournant des années 2010. Trois facteurs y contribuent :

– Hausse continue de la production de cocaïne en Colombie, au Pérou et en Bolivie,

– Affaiblissement des structures centralisées du narcotrafic latino-américain,

– Recherche par les producteurs de partenaires sur le marché européen.

L’Équateur devient un point d’appui stratégique. Sa position géographique, entre deux zones de production majeures, en fait une base logistique et un port de sortie vers l’Europe. Les groupes originaires des Balkans y établissent des contacts directs avec des producteurs, des intermédiaires, des collecteurs, et parfois des acteurs politiques ou économiques.

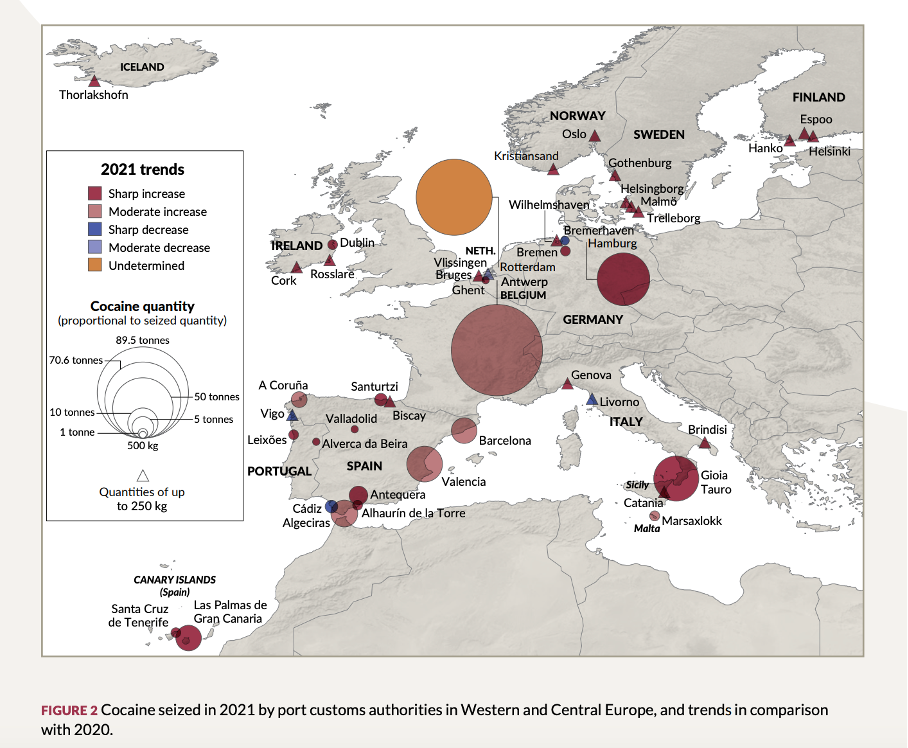

Ce changement d’échelle est également observable dans les ports d’arrivée. Des figures balkaniques sont identifiées dans plusieurs opérations policières menées à Anvers, Rotterdam, Hambourg, mais aussi dans les ports secondaires des Balkans, comme Durrës, Bar ou Thessalonique. Si les ports d’Europe de l’Ouest concentrent les volumes les plus importants, ceux du Sud-Est sont utilisés comme relais secondaires.

La dynamique s’inscrit dans une tendance globalisée. En 2021, on estime que 3,5 millions d’adultes ont consommé de la cocaïne dans l’Union européenne. Cette consommation s’accompagne d’une disponibilité constante du produit, comme en témoignent les saisies enregistrées dans les ports européens. Malgré ces volumes, les prix de vente sur le marché européen restent stables, tandis que la pureté des produits saisis continue d’augmenter, traduisant un accès direct à la source et une chaîne logistique maîtrisée.

- Établir une présence dans le commerce de la cocaïne

Les groupes criminels originaires des Balkans occidentaux initialement actifs dans les circuits de l’héroïne et du cannabis, se tournent progressivement vers la cocaïne dès les années 2000, attirés par sa rentabilité nettement supérieure.

Au fil des années, leur présence ne se limite plus aux marchés de consommation européens. Ces groupes développent des opérations à l’international, avec une organisation transnationale. Selon les estimations mentionnées dans le rapport, entre 40 et 60 % de leurs activités se dérouleraient désormais en dehors des Balkans, la majorité étant liée à des flux de cocaïne.

Des saisies régulières de cargaisons en Albanie (port de Durrës) et au Monténégro (port de Bar) confirment leur rôle dans le transit régional. Entre 2012 et 2022, plus de 3,7 tonnes de cocaïne ont été interceptées dans les pays des Balkans occidentaux, avec un pic enregistré en 2021. Toutefois, les ports de la région restent secondaires par rapport aux hubs principaux d’Europe de l’Ouest. Trois quarts des 213 tonnes saisies dans l’UE en 2020 proviennent des ports d’Anvers, Rotterdam et Algeciras.

Les opérations menées par Europol révèlent l’envergure de l’engagement de ces groupes dans les flux transatlantiques. En 2023, plus de la moitié des opérations coordonnées par Europol dans le domaine du trafic de cocaïne impliquaient des individus ou réseaux issus des Balkans. Certains ont été identifiés comme jouant un rôle central dans les expéditions, depuis les ports brésiliens, colombiens ou équatoriens, jusqu’aux points d’entrée européens.

La présence de ces groupes s’est développée progressivement depuis la fin des années 1990, par paliers successifs. D’abord simples relais à l’échelle locale, ils ont consolidé leur rôle dans la revente urbaine en Europe occidentale, avant d’accéder aux producteurs sud-américains pour acheter directement la marchandise. Ce passage du statut de distributeur à celui de grossiste s’opère entre 2005 et 2010, avec l’apparition des premiers représentants envoyés « en amont » pour négocier sur place les volumes.

- Premiers ancrages : vulnérabilités locales et connexions nord-américaines

Au début des années 1990, le contexte géopolitique des Balkans est marqué par l’effondrement des régimes communistes, les guerres de sécession, les sanctions économiques et l’instabilité généralisée. Cette période favorise l’émergence de circuits illicites, à l’occasion animés par des individus liés aux services secrets, aux appareils militaires ou aux partis politiques.

Les premières figures impliquées dans le trafic de cocaïne sont souvent issues de la diaspora balkanique installée aux États-Unis, où elles ont déjà acquis une certaine expérience criminelle. C’est notamment le cas du « Group America », composé de ressortissants serbes émigrés aux États-Unis dans les années 1970 et 1980. Ce groupe joue un rôle précurseur dans l’acheminement de cocaïne depuis l’Amérique latine vers l’Europe. Il reste actif encore aujourd’hui malgré les arrestations de ses principaux membres.

D’autres trajectoires suivent une logique comparable. Des individus comme Frederik Durda et Arben Bërballa, tous deux Albanais, nouent dans les années 1980 des liens avec le cartel de Medellín, puis cherchent à développer une route via l’Albanie à la fin des années 1990. Leur tentative, basée sur des sociétés d’import-export et l’achat de navires, échoue suite à une saisie en Espagne (6 tonnes) et à leur arrestation en 2001.

- D’acteurs locaux à réseaux transnationaux

À la fin des années 1990, les groupes criminels issus des Balkans occidentaux opèrent principalement à l’échelle régionale. Ils sont engagés dans divers trafics (armes, migrants, cannabis, héroïne )mais ne disposent pas encore d’un accès direct aux circuits internationaux de la cocaïne.

À partir de 2005, certains groupes amorcent une montée en puissance. Ils investissent les marchés urbains en Europe de l’Ouest, s’implantent dans les zones portuaires, et développent des contacts avec des fournisseurs sud-américains. Ce passage d’un rôle local à une présence transnationale se fait progressivement, souvent à travers des relais dans les diasporas et des partenariats avec des organisations plus anciennes.

Plusieurs éléments ont permis cette ascension. Leur position géographique facilite les flux entre l’Est, l’Ouest et la Méditerranée. Les profits issus d’autres trafics leur ont permis de financer des opérations plus ambitieuses. Les failles institutionnelles dans certains pays de la région, combinées à une tradition de violence issue des conflits des années 1990, ont renforcé leur implantation et leur crédibilité au sein des circuits criminels transnationaux.

Ce nouveau positionnement est également facilité par les collaborations nouées avec d’autres groupes, notamment la ‘Ndrangheta. Initialement sous-traitants, les réseaux balkaniques acquièrent une autonomie croissante. Ils développent un modèle d’organisation souple, fondé sur la confiance entre individus plutôt que sur des structures rigides, ce qui leur permet de s’adapter rapidement aux mutations du marché et aux pressions judiciaires.

Avec le temps, les groupes criminels balkaniques structurent leur présence à l’étranger autour de trois figures récurrentes : les courriers, les émissaires et les hommes d’affaires.

– Les courriers ou « runners » sont des individus souvent issus de milieux modestes, envoyés pour gérer des transactions, superviser les chargements ou recruter de nouveaux contacts. Leur mission est ponctuelle, mais essentielle pour maintenir le lien entre les partenaires. Ils sont remplaçables, peu exposés, et très nombreux.

– Les émissaires jouent un rôle plus stratégique. Il s’agit de personnes de confiance, installées durablement sur place (notamment en Amérique du Sud )et chargées de sécuriser les livraisons, de négocier les prix et de maintenir des relations continues avec les producteurs locaux. Ils parlent l’espagnol, connaissent les codes du milieu, et agissent au nom de leur organisation d’origine.

– Enfin, les hommes d’affaires occupent une fonction plus visible. Ils investissent dans l’économie locale, possèdent des sociétés d’import-export, des exploitations agricoles ou des restaurants servant de couverture. Certains établissent des liens avec des acteurs politiques ou des élites économiques locales, consolidant ainsi leur position au-delà du monde criminel.

- Modèle économique : courtiers intégrés et acheteurs directs

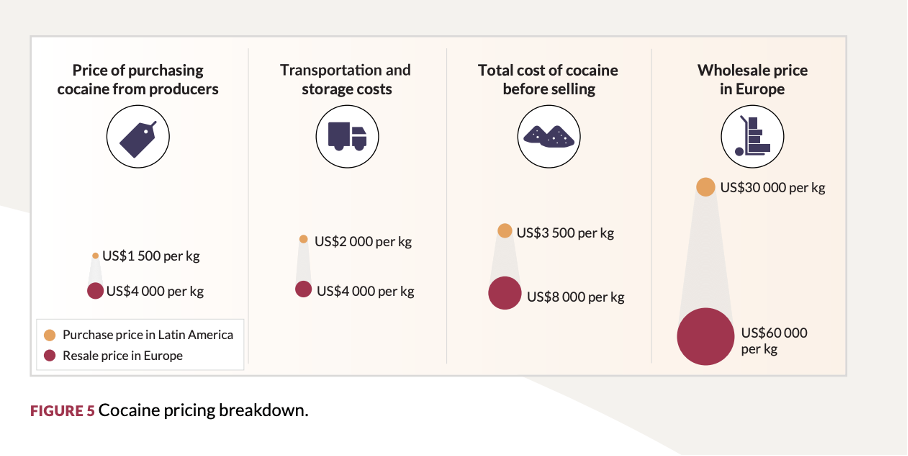

Le modèle économique des groupes balkaniques repose sur un accès direct à la marchandise. Contrairement à d’autres organisations criminelles européennes, ils ne dépendent pas de grossistes tiers et achètent directement aux producteurs ou à leurs représentants, notamment en Colombie, au Pérou et en Équateur.

Cette autonomie est favorisée par la présence d’émissaires sur le terrain, qui agissent comme courtiers. Ils négocient les volumes, supervisent les transactions, coordonnent les expéditions et gèrent les paiements. Leur rôle dépasse la simple logistique : ils incarnent la fiabilité du groupe qu’ils représentent.

Les paiements se font en liquide, parfois en plusieurs étapes, et les montants avancés pour sécuriser une cargaison peuvent atteindre 2.000 dollars par kilo. Le paiement différé est rarement accepté : les producteurs préfèrent les groupes qui disposent de la trésorerie nécessaire. Les rapports évoquent également des formes de fidélisation inhabituelles : dans certains cas, les représentants balkaniques deviennent parrains des enfants de leurs partenaires sud-américains, scellant ainsi une loyauté fondée sur des engagements personnels autant que financiers.

La stratégie des groupes balkaniques en Amérique du Sud repose sur une approche discrète, fondée sur la négociation et l’évitement des tensions locales. Contrairement à d’autres organisations étrangères, ils cherchent rarement à contrôler des territoires ou à s’imposer par la violence.

Ils privilégient les zones portuaires stratégiques, notamment en Équateur, au Brésil et en Colombie, où ils peuvent établir des contacts avec les acteurs du transport, de la logistique et parfois des autorités locales. Leur présence ne se manifeste pas par des structures visibles, mais par des individus bien introduits, capables de se fondre dans l’environnement.

Les entretiens menés dans le cadre du rapport montrent que ces groupes évitent toute confrontation avec les cartels mexicains ou les structures criminelles locales. Cette attitude leur permet de maintenir leurs opérations sans provoquer de ripostes, tout en bénéficiant d’une forme de tolérance. Leur réputation repose sur leur fiabilité logistique, leur discrétion et leur capacité à sécuriser les paiements. Ils ne cherchent pas à perturber l’écosystème local, mais à y insérer leurs flux. C’est cette posture d’ »organisation externe mais intégrée » qui leur permet de durer, sans attirer l’attention des autorités ni des groupes rivaux.

- Discrétion, identités multiples et tromperie

L’un des traits distinctifs des groupes criminels balkaniques opérant en Amérique du Sud réside dans leur capacité à passer inaperçus. Cette discrétion repose sur plusieurs techniques : usage d’identités multiples, faux passeports, documents d’origine variée, et déplacement constant entre plusieurs pays.

Certains trafiquants connus disposent de plus de quarante identités différentes parfois soutenues par des complicités administratives. Les méthodes de couverture sont également pensées pour éviter toute visibilité : sociétés écran, participation à des événements commerciaux, exploitation de filières légales d’import-export. Cette maîtrise des apparences leur permet de circuler entre l’Amérique du Sud, les Balkans et les ports européens.

- Ports, routes et méthodes

Près de 90 % des cargaisons transitent ainsi par voie maritime, dissimulées dans des conteneurs commerciaux ou au sein de cargaisons périssables.Les ports de départ se concentrent autour de Guayaquil (Équateur), du Brésil et de la Colombie, tandis que les points d’arrivée les plus utilisés sont Anvers, Rotterdam, Algeciras, Hambourg, et, de façon plus marginale mais croissante, certains ports des Balkans comme Durrës, Bar ou Thessalonique.

Les méthodes déployées varient selon le niveau de corruption locale et les dispositifs de sécurité en place, allant de l’infiltration des terminaux portuaires à l’usage du système dit rip-on/rip-off , en passant par la complicité d’employés sur site ou la création de sociétés d’import-export fictives servant de façade logistique.

Certaines cargaisons sont réacheminées par voie terrestre ou fluviale à l’intérieur du continent, ou via des routes détournées par l’Afrique ou la Méditerranée orientale, selon les contrôles et les alliances locales disponibles.

- Effets observés en Amérique du Sud

L’Équateur illustre ce basculement. Longtemps considéré comme périphérique dans les routes de la cocaïne, le pays est devenu un point de sortie majeur. Cette centralité nouvelle s’accompagne d’une forte hausse des homicides, d’une militarisation des ports, et d’un brouillage des frontières entre criminalité locale et organisations transnationales. Des alliances se forment entre groupes équatoriens et émissaires étrangers, dont certains issus des Balkans.

En Colombie, les groupes balkaniques négocient directement avec des acteurs installés dans les zones de production, notamment les anciens membres des FARC reconvertis dans le trafic. Leur présence y reste moins visible mais repose sur des circuits de paiement et de confiance éprouvés.Au Brésil et au Pérou, la dynamique est plus fragmentée. Les Balkaniques y agissent par l’intermédiaire de contacts locaux ou de relais portuaires, sans chercher à s’implanter durablement. Cependant, leur capacité à exporter régulièrement depuis ces pays leur confère une place non négligeable dans la chaîne d’approvisionnement.

- La connexion de Dubaï

Dubaï occupe une place stratégique dans les opérations financières et logistiques de plusieurs groupes balkaniques. Ce choix repose sur plusieurs éléments :

- Lieu de repli : Dubaï est utilisé comme point de chute par de nombreuses figures du crime organisé issues des Balkans, en raison de la faible coopération judiciaire avec leurs pays d’origine.

- Protection judiciaire : l’absence d’accords d’extradition solides rend les poursuites complexes, même en cas d’identification formelle.

- Blanchiment facilité : l’immobilier, les voitures de luxe, les sociétés de commerce ou encore les crypto-actifs offrent des vecteurs efficaces pour recycler les revenus criminels.

- Discrétion et prestige : la ville permet de maintenir un haut niveau de vie sans attirer l’attention, tout en servant de base arrière pour les négociations, les transferts et les regroupements logistiques.

- Réseau plus large : Dubaï s’inscrit dans un ensemble plus vaste de juridictions utilisées dans le même but, incluant les îles Vierges britanniques, la Turquie ou certains centres offshore méditerranéens.

- Plateformes de communication chiffrée

Les enquêtes récentes ont mis au jour l’ampleur de l’usage, par les groupes criminels balkaniques, de messageries chiffrées pour coordonner leurs activités transnationales. Trois plateformes sont mentionnées de manière récurrente dans le rapport :

- EncroChat

- Sky ECC

- ANØM (créée et diffusée par le FBI)

Ces applications, présentées comme sécurisées, ont été massivement adoptées par les trafiquants pour organiser les livraisons, fixer les prix, transmettre les coordonnées de conteneurs ou partager des documents d’identité falsifiés.

L’analyse des messages interceptés via les plateformes de communication chiffrée a apporté des informations précises sur le fonctionnement des réseaux criminels. Elle a permis d’identifier les relations hiérarchiques entre groupes opérant à différents niveaux de la chaîne logistique, de suivre en temps réel certaines livraisons de cocaïne, et de repérer des complicités au sein des infrastructures portuaires et douanières. Elle a également révélé des formes de coordination avec des acteurs politiques ou économiques, en particulier dans les Balkans, confirmant l’imbrication croissante entre logiques criminelles et sphères de pouvoir localisées.

Les données extraites de ces plateformes ont profondément modifié la compréhension des flux criminels. Elles ont aussi accéléré les arrestations de figures clefs opérant depuis l’Amérique latine, l’Europe de l’Ouest ou Dubaï.

Ce mode de communication reste toutefois en évolution constante : les groupes concernés migrent régulièrement vers de nouveaux outils, cherchant à échapper aux interceptions, sans pour autant renoncer à une coordination numérique permanente.

En synthèse :

Les éléments du rapport démontrent groupes criminels issus des Balkans occidentaux occupent aujourd’hui une place importante dans le commerce mondial de la cocaïne. Leur capacité à acheter directement auprès des producteurs sud-américains, à contrôler une partie de la chaîne logistique, et à organiser la distribution depuis l’Europe les distingue des organisations classiques.

Ils opèrent sans structures hiérarchiques visibles, avec des figures de confiance réparties selon les fonctions (transport, négociation, logistique, blanchiment). Cette organisation souple leur permet de limiter les pertes, d’échapper plus facilement aux poursuites, et de s’adapter. A court terme, plusieurs évolutions sont à prévoir dans les modes d’action de ces groupes. De nouvelles routes, à la fois maritimes et terrestres, sont en cours d’ouverture pour contourner les zones les plus surveillées. Parallèlement, leur présence tend à s’étendre au-delà du corridor transatlantique, avec des points d’ancrage identifiés dans d’autres régions du globe. Enfin, les outils financiers et numériques mobilisés se perfectionnent, renforçant leur capacité à dissimuler les flux, à coordonner les opérations à distance et à échapper aux mécanismes de contrôle traditionnels.

Pour faire face à cette forme de crim inalité, une coopération plus étroite entre États, mais aussi entre services spécialisés (douanes, finances, ports, justice) s’impose. Comprendre la logique de ces groupes est un préalable à toute action efficace et coordonnée.

NDLR Fatjona Mejdini est directrice de l’Observatoire Europe du Sud-Est au sein de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).. En 2015, elle rejoint Balkan Insight comme correspondante dans plusieurs pays des Balkans, puis cofonde l’Investigative Journalism Lab en 2016. Elle intègre GI-TOC en 2018 comme coordinatrice de terrain pour la région.

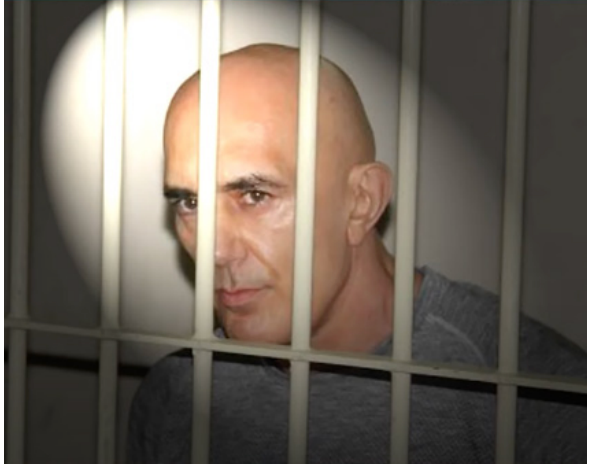

Zoran Jakšić (photo ci-contre) : dirigeant de Group America, une organisation ayant joué un rôle important dans le trafic de cocaïne, purge actuellement une peine de prison au Pérou.

Zoran Jakšić (photo ci-contre) : dirigeant de Group America, une organisation ayant joué un rôle important dans le trafic de cocaïne, purge actuellement une peine de prison au Pérou.

David Cufaj, serbe, a été arrêté en 2017 dans le port péruvien de Callao, avec 4 de ses complices péruviens. Condamné début janvier à 17 ans de prison au Pérou, il était en fuite. Cufaj est considéré comme un financier et un organisateur du trafic international de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Né au Kosovo mais ayant grandi à Sarajevo, il avait été champion de boxe en Serbie. Après avoir arrêté sa carrière sportive, Cufaj s’était installé aux Pays-Bas puis au Pérou où il travaillait dans le secteur minier. Il avait été arrêté lors de la saisie de 2 tonnes de cocaïne en janvier 2017 mais, libéré fin 2017 en attendant son procès, il s’était enfui.

Par Sandrine Le Bars

Voir le rapport ici

ou https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-connections-links-between-the-western-balkans-and-south-america/

| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |

|---|