Pays-Bas : au cœur du laboratoire européen des drogues de synthèse

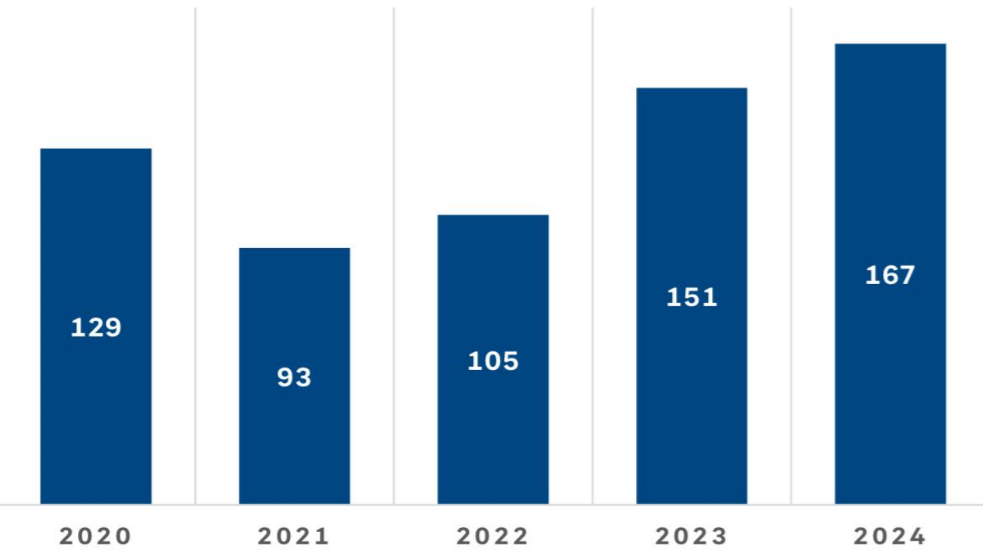

Police néerlandaise | 30.04.25 Explosion de la production, diversification des substances, dissémination de déchets chimiques : les Pays-Bas confirment en 2024 leur rôle central dans l’économie souterraine des drogues de synthèse en Europe. Selon le dernier rapport publié en avril 2025 par la police nationale néerlandaise, le pays atteint un record avec 167 sites de production de drogues illégales démantelés au cours de l’année. Il s’agit d’une augmentation de plus de 10 % par rapport à 2023, et d’un signal clair : la dynamique de cette industrie criminelle reste orientée à la hausse, malgré les efforts des autorités.

Explosion de la production, diversification des substances, dissémination de déchets chimiques : les Pays-Bas confirment en 2024 leur rôle central dans l’économie souterraine des drogues de synthèse en Europe. Selon le dernier rapport publié en avril 2025 par la police nationale néerlandaise, le pays atteint un record avec 167 sites de production de drogues illégales démantelés au cours de l’année. Il s’agit d’une augmentation de plus de 10 % par rapport à 2023, et d’un signal clair : la dynamique de cette industrie criminelle reste orientée à la hausse, malgré les efforts des autorités.

Nombre de labos démantelés

La majorité des laboratoires démantelés sont situés dans les provinces de Hollande-Méridionale, du Brabant-Septentrional et du Limbourg. Ce sont dans ces régions que les groupes criminels ont trouvé un équilibre entre discrétion, accès aux infrastructures logistiques et disponibilité immobilière. Nous pouvons relever l’ampleur de la diversification des drogues produites : pour la MDMA (principe actif de l’ecstasy), ce sont 47 sites recensés contre 32 l’année précédente, d’autres substances comme la méthamphétamine, les amphétamines, le GHB ou encore des drogues émergentes telles que les cathinones de synthèse (comme le 4-MMC ou le 3-CMC) ou la DMT, sont désormais produites à échelle industrielle. Une part importante de cette production est destinée à l’exportation, alimentant les marchés européens et internationaux.

L’ancrage de cette production dans des zones résidentielles constitue une évolution particulièrement inquiétante. Près de 60 % des laboratoires sont désormais localisés dans des logements ou des bâtiments d’habitation, au cœur même des villes. Cette stratégie de discrétion s’accompagne de risques vitaux majeurs pour les populations alentours.

Derrière cette industrie clandestine se déploie une logistique sophistiquée. La chaîne de production s’appuie sur des entrepôts pour stocker les précurseurs chimiques, le matériel de laboratoire et les produits de coupe. En 2024, 103 sites de stockage de ce type ont été recensés. Les transports de ces matières, souvent dissimulées au sein de cargaisons classiques, ont donné lieu à la saisie de 33 convois cette même année. Les laboratoires, une fois démantelés, révèlent également des volumes impressionnants de déchets chimiques, dont le traitement pose un problème environnemental majeur.

Le phénomène des décharges sauvages de déchets liés à la production de drogues connaît lui aussi une progression notable. En 2024, 217 dépôts sauvages ont été détectés, un record depuis 2018. Ces rejets prennent des formes variées, allant du déversement de liquides toxiques dans les fossés et les forêts à la dissimulation de fûts dans des conteneurs d’ordures urbains. À Baarle-Nassau (sud des Pays-Bas, près de la frontière belge), les enquêteurs ont même constaté l’utilisation de résidus chimiques mélangés à du lisier agricole, épandus ensuite sur des champs. Ces pratiques illustrent le mépris total des trafiquants pour les conséquences sanitaires et écologiques de leurs activités.

Le rapport met également en lumière la montée en puissance de la procaïne, une substance utilisée pour couper la cocaïne. Vingt sites de traitement de ce produit ont été découverts en 2024, principalement dans la région de Rotterdam. L’usage de solvants inflammables dans ce processus rend ces installations particulièrement dangereuses. L’essor de la procaïne traduit aussi une volonté d’optimiser les profits en augmentant artificiellement le volume de cocaïne mis sur le marché.

En dépit de la gravité de la situation, les moyens déployés par les autorités semblent à certains égards insuffisants. La baisse continue du nombre de plantations de cannabis démantelées, en chute de 1.230 en 2023 à 895 en 2024, s’explique notamment par un manque de moyens humains consacrés à cette tâche. Si les efforts se concentrent sur la production de drogues de synthèse, la pression sur le terrain est inégale selon les régions, et les trafiquants adaptent rapidement leur stratégie. La police reconnaît d’ailleurs que certaines formes de production, notamment de GHB ou de méthamphétamine à petite échelle, restent difficiles à détecter.

Les Pays-Bas ne sont donc plus seulement un pays de transit pour les drogues circulant vers l’Europe. Ils en sont devenus un centre de production de masse, capable de répondre à la demande mondiale en substances synthétiques. Cette réalité place les autorités face à un défi de plus en plus complexe, où se mêlent enjeux sécuritaires, environnementaux, sanitaires et économiques.

Par Inès Guiramand

Voir le rapport ici

ou https://bijlagen.nos.nl/artikel-22714019/Nationaal_Overzicht_Drugslocaties_2024_def.pdf

| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |

|---|