Étude sur les gangs brésiliens en Guyane

Ministère de la Justice | Mars 2025 Un rapport de recherche a été récemment remis au Ministère de la Justice, et notamment à la Direction des Services Pénitentiaires d’Outre-Mer (DSPOM), sur l’implantation des factions brésiliennes en Guyane française. Cette enquête intensive s’est déroulée sur 15 jours en Guyane avec une équipe de chercheurs : directeur de recherche CNRS au Centre d’études européennes et de politique comparée de Sciences Po à Paris ; Gérard Pescheux, chercheur expérimenté travaillant à la Direction des services pénitentiaires d’Outre-Mer (DSPOM) ; et Olivier Desternes, également chercheur expérimenté à la DSPOM avec une connaissance approfondie de la Guyane et de la conduite des observations et entretiens de recherche

Un rapport de recherche a été récemment remis au Ministère de la Justice, et notamment à la Direction des Services Pénitentiaires d’Outre-Mer (DSPOM), sur l’implantation des factions brésiliennes en Guyane française. Cette enquête intensive s’est déroulée sur 15 jours en Guyane avec une équipe de chercheurs : directeur de recherche CNRS au Centre d’études européennes et de politique comparée de Sciences Po à Paris ; Gérard Pescheux, chercheur expérimenté travaillant à la Direction des services pénitentiaires d’Outre-Mer (DSPOM) ; et Olivier Desternes, également chercheur expérimenté à la DSPOM avec une connaissance approfondie de la Guyane et de la conduite des observations et entretiens de recherche

Cette enquête ethnographique en milieu carcéral combine trois approches complémentaires. Les chercheurs ont mené des observations directes en s’immergeant dans la prison et les quartiers pour observer la réalité terrain. Ils ont réalisé 28 entretiens approfondis avec des détenus, du personnel pénitentiaire et des forces de l’ordre pour recueillir leurs témoignages. Enfin, ils ont analysé des dossiers officiels, des statistiques et des articles de presse pour contextualiser leurs observations.

Les groupes criminels brésiliens sont présents en Guyane depuis une trentaine d’années, avec des membres du Comando Vermelho (CV) interpellés dès les années 1990 pour des affaires de trafic de cocaïne. Cependant, leur présence est devenue un problème majeur en Guyane à partir de 2018, avec l’affirmation du Primeiro Comando da Capital (PCC) comme un acteur incontournable du trafic international de cocaïne.

L’expansion du PCC en Guyane s’inscrit dans le contexte général de la guerre survenue au Brésil en août 2016 entre le CV et le PCC. Ce conflit s’est rapidement étendu aux États du nord du Brésil, puis en Guyane, entraînant l’apparition en 2018 de la Familia Terror do Amapá (FTA), alliée du PCC, et d’Amigos para Sempre (APS), alliée du CV, dans l’État brésilien de l’Amapá, frontalier de la Guyane. La FTA constitue une déclinaison locale moins structurée du PCC, ayant pour mission de mener la guerre armée contre le CV.

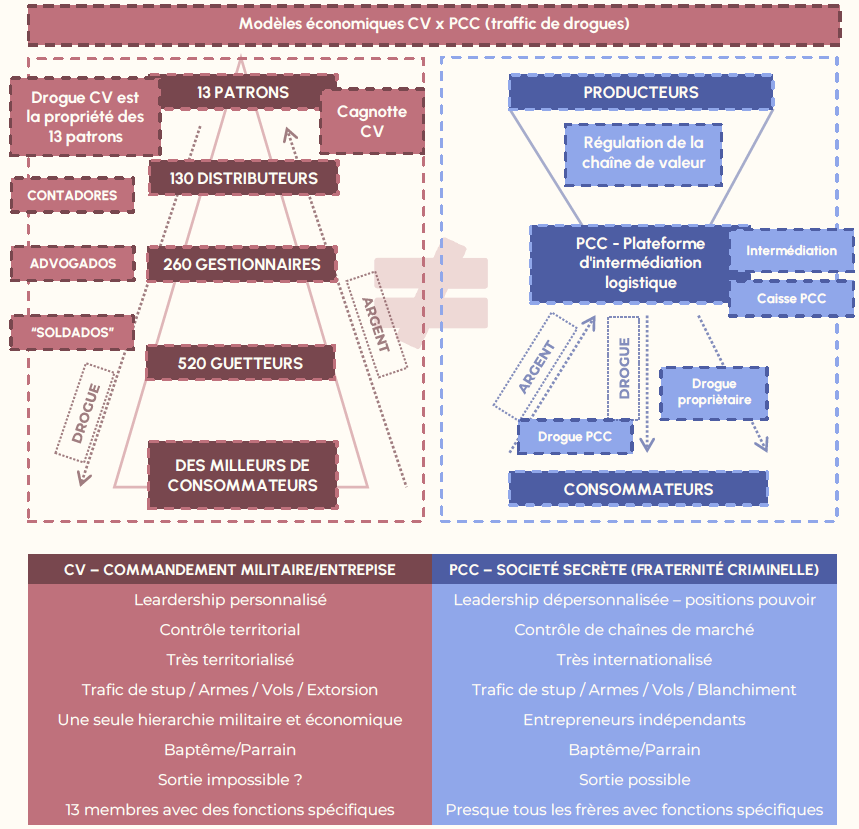

L’antagonisme violent entre la FTA et l’APS, d’abord en Amapá puis en Guyane, révèle une transformation plus profonde de la structure des marchés criminels et de leurs modes de régulation locale. Cette évolution marque une transition d’une première génération de criminalité organisée, incarnée par le CV avec un leadership personnalisé et un contrôle territorial, vers une deuxième génération représentée par le PCC, beaucoup plus difficile à combattre.

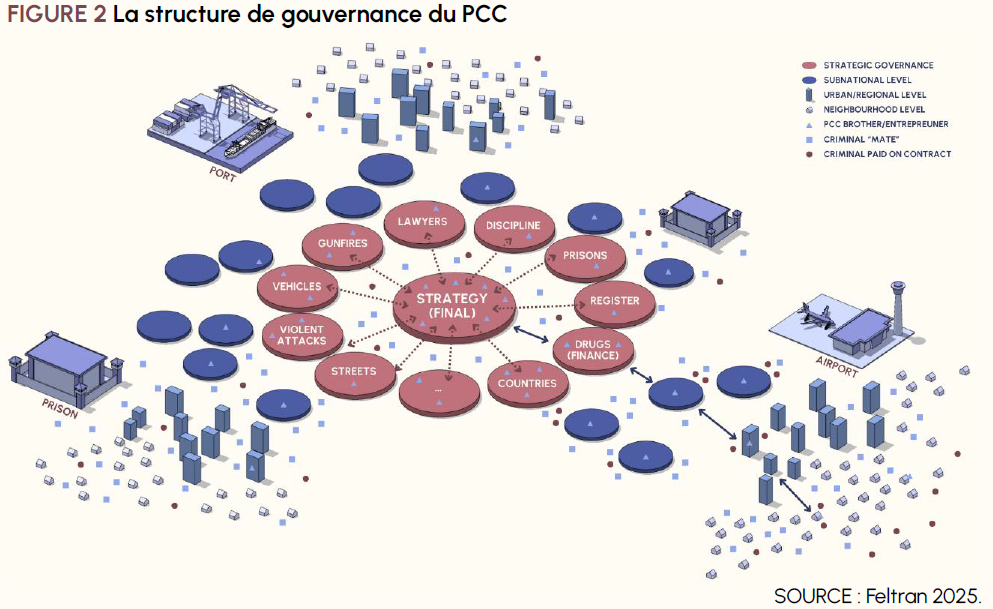

Le PCC adopte une structure de « société ou fraternité secrète« . Les positions de pouvoir sont dépersonnalisées et occupées par des membres initiés et entrepreneurs économiquement autonomes. Son hégémonie en expansion, souvent derrière la présence de la FTA, permet de mettre en réseau le trafic de cocaïne et d’autres drogues, l’orpaillage illégal, le commerce des armes à feu, la prostitution et le blanchiment d’argent. Contrairement aux cartels traditionnels, le PCC fonctionne sur un modèle dépersonnalisé et régule les flux de diverses marchandises illicites ainsi que les marchés de protection associés aux chaînes de valeur.

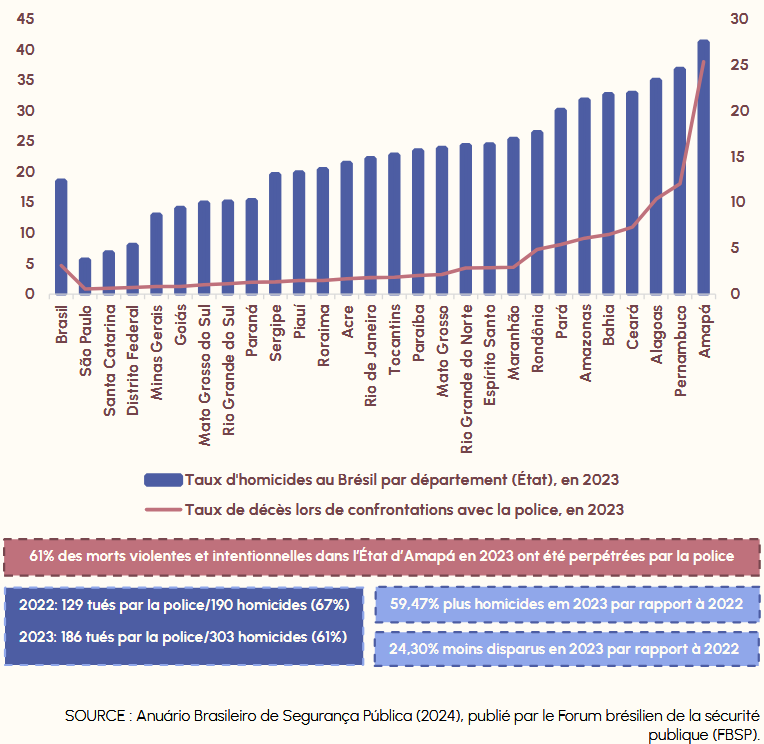

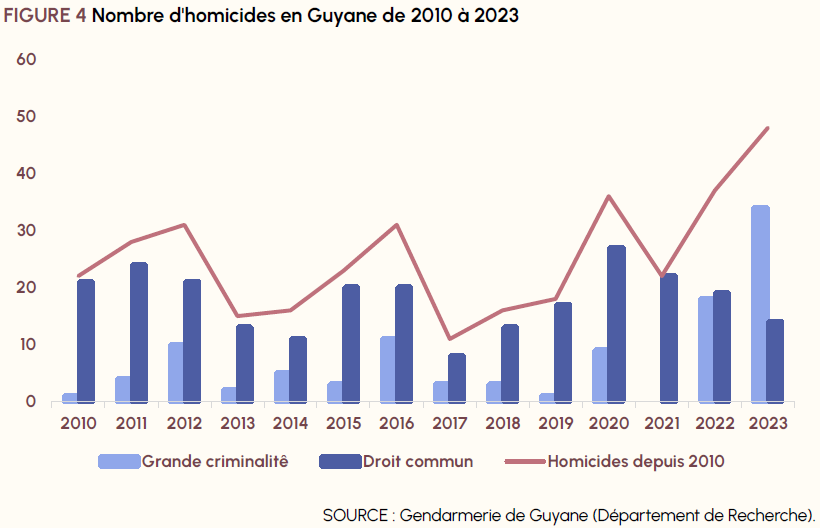

La Guyane présente des caractéristiques types à la faveur recrutement criminel : une population jeune, des disparités économiques importantes, un taux de chômage élevé (22,4% en 2022) et une forte proportion de population en situation de privation (près de la moitié en 2018, 38% de privation sévère). Le territoire affiche le taux d’homicides le plus élevé de France (13,7 pour 100 000 habitants sur 2020-2022), avec une augmentation e liée à la grande criminalité. Les victimes sont souvent jeunes, étrangers, avec des antécédents judiciaires et tués par armes à feu.

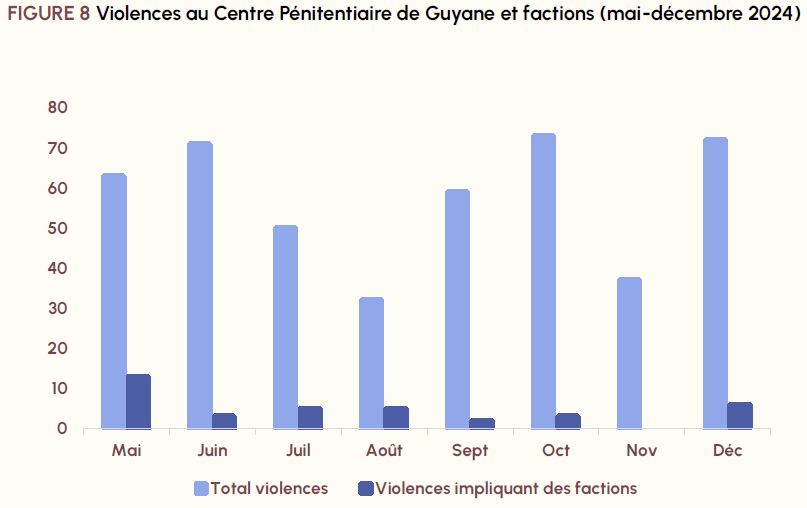

La question des factions ne concerne pas uniquement les détenus brésiliens. De plus en plus de détenus de nationalité française rejoignent ces organisations, rendant cette criminalité endogène à la Guyane. Les données de mai et décembre 2024 montrent une présence significative de factions avec une prédominance PCC/FTA et une augmentation de leurs effectifs parmi les détenus français.

Les acteurs criminels en Guyane

Les factions criminelles brésiliennes envisagent la Guyane comme un territoire à disputer dans le cadre de leur dynamique d’expansion. Un travail de terrain a révélé une différence de générations parmi ces groupes. Les groupes liés au CV sont implantés en Guyane depuis plusieurs décennies et collaborent souvent avec des Français, des Surinamais et des Franco-Brésiliens. En revanche, les factions régionales plus récentes, comme la FTA et l’APS, ainsi que la participation d’individus du PCC à ces réseaux, restent majoritairement brésiliennes.

Première génération : le Comando Vermelho (CV)

Le CV a été fondé en 1979 dans un établissement pénitentiaire de Rio de Janeiro par des prisonniers de droit commun et politiques cherchant protection et organisation interne. Il est devenu l’une des organisations criminelles les plus puissantes du Brésil, avec un état-major général de 13 membres basé à Rio, coordonnant des « franchises » dans différents États. Ces « franchises » suivent une hiérarchie stricte et reversent un pourcentage de leurs bénéfices à l’état-major.

Le CV est spécialisé dans le trafic de drogue (cocaïne, crack, cannabis), le trafic d’armes et l’extorsion. Il s’appuie sur un contrôle territorial armé et la corruption des forces de l’ordre pour garantir ses revenus et son autorité. Une alliance stratégique avec les trafiquants de cocaïne colombiens a donné au CV un accès privilégié aux réseaux d’approvisionnement, lui permettant d’établir de petites cellules en Guyane française il y a environ trois décennies.

Des entretiens avec des membres du CV détenus au Centre Pénitentiaire de Rémire-Montjoly montrent que la faction y maintient une présence active. Ces membres ont exprimé le souhait de négocier une trêve avec les autres factions pour stabiliser les activités illicites et assurer leur sécurité, car le CV est en position minoritaire en détention. Une trêve nationale entre le CV et le PCC a été négociée au Brésil en février 2025, après près de 10 ans de guerre.

Deuxième génération : le Primeiro Comando da Capital (PCC)

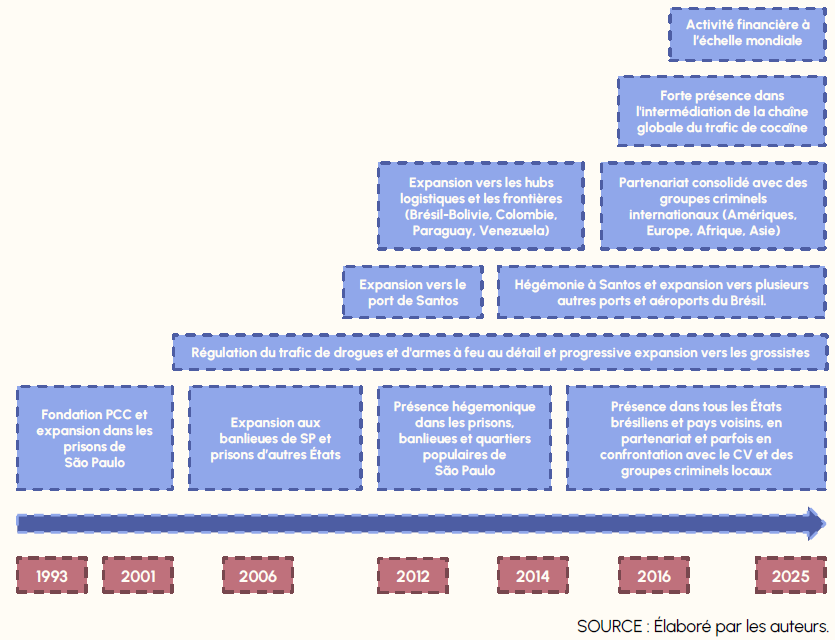

Le PCC a été créé en 1993 dans les prisons de São Paulo, agissant initialement comme un syndicat d’autodéfense de prisonniers face à la surpopulation et à la violence. En 2002, le PCC a subi une « révolution interne » égalitariste, abandonnant sa structure pyramidale pour une organisation plus flexible et économiquement décentralisée, fonctionnant comme une « société secrète » avec des entrepreneurs criminels autonomes.

Contrairement au CV (leadership personnalisé et contrôle territorial), le PCC se caractérise par un leadership dépersonnalisé, un contrôle des chaînes de marché (plutôt que du territoire) et une forte orientation internationale. Ses postes de pouvoir peuvent être rapidement occupés par de nouveaux membres, rendant la faction résiliente face aux actions de l’État.

Le PCC est devenu un acteur majeur de l’exportation de cocaïne de l’Amérique du Sud vers l’Europe, profitant des mutations des marchés mondiaux de la drogue. En 2018, ses membres « baptisés » étaient estimés entre 30 et 40 000, avec une influence sur environ 2 millions d’individus. Son fonctionnement en société secrète le rend difficilement identifiable, ses membres ne revendiquant pas ouvertement leur appartenance.

Factions locales et autres acteurs

La FTA et l’APS sont apparues entre 2017 et 2018, à la suite de la rupture violente entre le CV et le PCC au Brésil. Ces groupes, déclinaisons respectives du PCC et du CV, se sont engagés dans une lutte pour le contrôle de la région, entraînant une escalade de violence en Amapá et en Guyane.

Quatre types d’acteurs criminels violents coexistent en Guyane : les organisations criminelles transnationales (PCC, CV), les factions locales (FTA, APS, UCA), les bandes armées spécialisées dans la violence, et les tueurs à gages. Bien qu’autonomes, les bandes armées et tueurs à gages s’approvisionnent en armes auprès des factions locales, établissant ainsi des liens indirects avec le CV et le PCC.

Les marchés illégaux

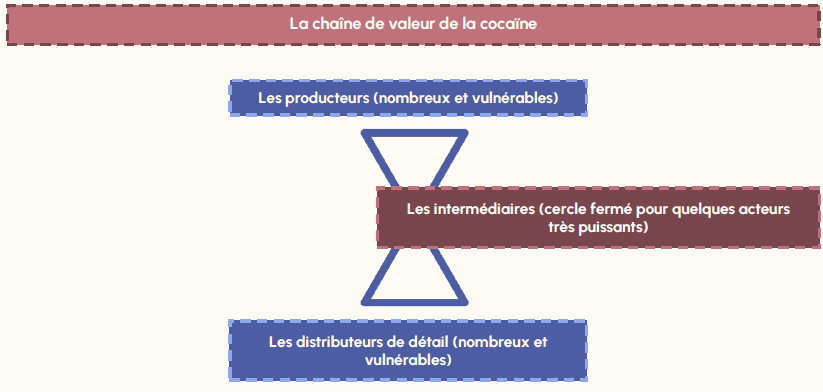

Cette recherche actualise la théorie du sablier qui met en évidence la concentration du pouvoir dans l’intermédiation de la chaîne de valeur de la cocaïne. Il y a plus de 20 ans, Peter Reuter (2003) a utilisé cette métaphore pour décrire le marché mondial de drogues illicites, où quelques intermédiaires puissants dominent les positions centrales tandis que de nombreux producteurs et détaillants ont une influence marginale sur la chaîne de valeur.

La cocaïne : transformation géopolitique

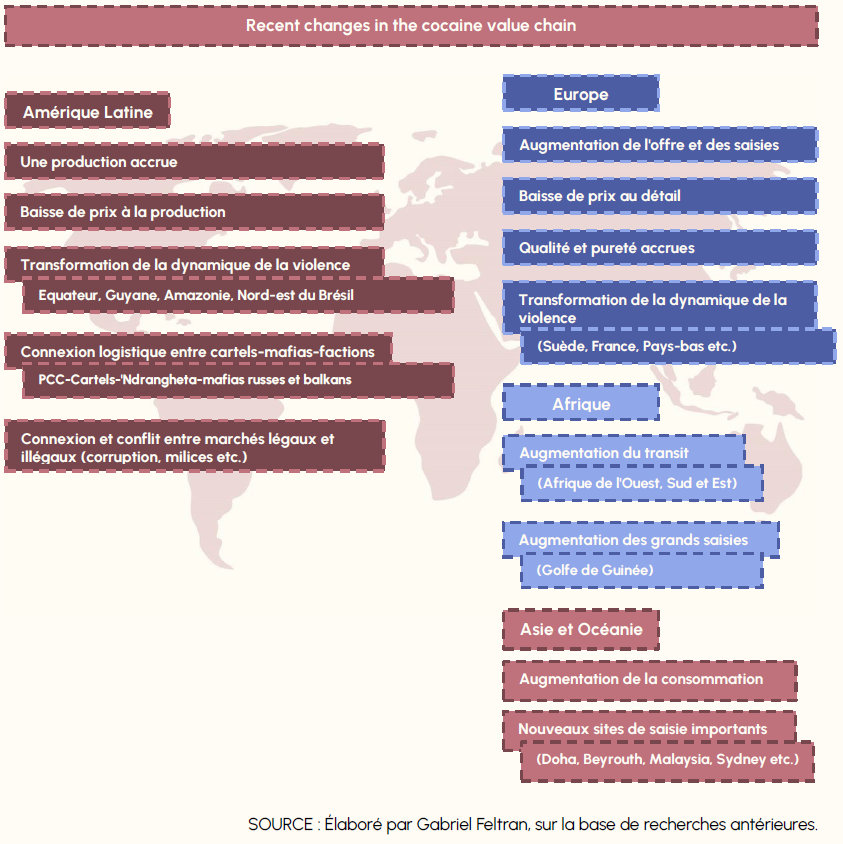

Les dynamiques du marché de la cocaïne ont muté ces dernières années. L’expansion du trafic vers de nouveaux marchés, notamment en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie, illustre cette évolution. Depuis 2016, l’expansion du PCC dans la gestion des flux internationaux de cocaïne a entraîné un changement significatif dans la géographie du trafic.

Le marché de la cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe s’est structuré de manière de plus en plus complexe. Traditionnellement, le trafic vers la France se faisait depuis la Guyane, en partenariat avec des groupes surinamiens et brésiliens liés au CV. L’arrivée du PCC et le déclenchement du conflit entre sa faction alliée, la FTA, et le CV/APS, ont fait évoluer le trafic vers des méthodes maritimes sophistiquées.

L’orpaillage illégal

L’orpaillage illégal en Guyane est principalement le fait d’immigrés brésiliens en situation irrégulière, originaires des États de l’Amapá, du Pará et du Maranhão. Les « propriétaires » des sites d’orpaillage conservent environ 50% de la production, tandis qu’une part importante du minerai restant est remise à des hommes d’affaires qui contrôlent la commercialisation internationale. Les garimpeiros (orpailleurs) font face à des vols avec violence, les poussant à chercher une sécurité auprès de gardes armés. Ces gardes peuvent se constituer en bandes armées autonomes, contribuant à l’augmentation de la violence dans les zones d’orpaillage. Le PCC intervient sur les sites d’orpaillage de divers États du nord du Brésil, garantissant la sécurité en contrepartie du monopole du rachat de la production, stratégie également utilisée pour blanchir l’argent du trafic de drogue.

La prostitution et autres marchés

Des témoignages révèlent un marché d’exploitation du travail sexuel féminin, tant dans les zones urbaines que sur les sites d’orpaillage illégal. Ce marché utilise des mécanismes de contrôle classiques : menaces physiques, rétention des pièces d’identité et endettement forcé des victimes.

Les marchés illégaux ne fonctionnent pas en silos mais composent un écosystème criminel intégré. Cocaïne, orpaillage, prostitution et armes utilisent les mêmes routes, les mêmes acteurs et les mêmes méthodes de corruption. Cette interconnexion rend nécessaire une réponse coordonnée mêlant actions sociales, sécuritaires et coopération internationale.

Les risques liés à la corruption

Les risques d’implication d’agents de l’État dans des activités illégales sont attendus en Guyane. Le flux de marchandises illicites s’accompagne presque toujours de diverses formes de corruption. À côté de chaque marché illégal, il existe presque toujours un « marché de protection », souvent basé sur la vente de ressources ou d’avantages qui devraient être le monopole de l’État. La corruption figure constamment à l’ordre du jour des groupes criminels. Ils cherchent en permanence à obtenir la collaboration ou le silence des agents responsables de la sécurité et de la logistique des espaces de transit des trafics, que ce soit par la menace, la séduction ou des versements réguliers.

Témoignages en détention

Des détenus brésiliens incarcérés au Centre Pénitentiaire de Remire-Montjoly ont affirmé que « l’argent parle » et que le fonctionnement en Guyane est similaire à celui du Brésil, bien que « un peu plus difficile ». Tous les détenus interrogés s’accordent sur l’existence d’un trafic important de drogues et de téléphones portables au sein de l’établissement pénitentiaire.Une grille tarifaire pour les téléphones portables en détention révèle l’ampleur du marché : 300 euros pour un appareil sans écran, 600 euros pour un téléphone avec accès internet, et 1200 euros pour un iPhone. Les paiements seraient versés aux membres des familles pour faire entrer ces appareils.

La littérature spécialisée montre que les marchés internes informels (cigarettes, drogues, boissons, nourriture) favorisent les interactions entre personnel et détenus. Les groupes criminels ciblent ces espaces d’échanges et les risques de corruption qui les entourent. Des petites transgressions quotidiennes peuvent créer des relations de confiance et évoluer vers des négociations à plus grande échelle.

Illustration en deux échelles

Afin de se rapprocher de la réalité du crime organisé en Guyane, la recherche illustre les relations entre les activités criminelles visibles et celles qui se déroulent en coulisse. Elle révèle la dichotomie entre la violence de rue, souvent le fait d’individus vulnérables, et la sophistication des organisations criminelles transnationales qui opèrent en arrière-plan.

Échelle individuelle : parcours d’un jeune recruté

S’appuyant sur un idéal-type, la recherche illustre les mécanismes de recrutement et d’intégration dans les factions criminelles.

Profil type du jeune recruté

Lucas, 17 ans, est né à Oiapoque, une ville brésilienne frontalière de la Guyane. Il migre enfant avec sa famille attirée par les opportunités économiques de la Guyane. Sa mère développe des activités commerciales transfrontalières qui maintiennent les liens avec le Brésil. Cette position géographique et familiale en fait un candidat idéal pour les réseaux criminels : il maîtrise plusieurs langues, connaît les deux territoires et dispose de contacts des deux côtés de la frontière. Le basculement vers la délinquance s’opère dès l’adolescence par de petits trafics de quartier. L’intégration formelle dans une faction se fait par un rituel d’initiation qui crée une appartenance définitive. La prison devient paradoxalement un lieu d’opportunités criminelles plus lucratives que l’extérieur. L’engagement dans la violence factionnelle transforme le petit délinquant en criminel endurci tout en l’enfonçant dans le système judiciaire.

Échelle transnationale : l’empire invisible du PCC

L’exemple des saisies de cocaïne illustre l’ampleur des opérations dissimulées. En mars et août 2024, deux cargaisons de 10 tonnes chacune sont interceptées au large de la Martinique, représentant collectivement plus d’un milliard d’euros. Pêcheurs brésiliens et gardes colombiens/vénézuéliens assurent le transport pour des rémunérations dérisoires (3 000 euros par voyage réussi, 10 000 dollars pour la sécurité) comparées à la valeur de la marchandise.

Le PCC orchestre ces opérations en fournissant bateaux, itinéraires, contacts et instructions. Fonctionnant comme une « plateforme » reliant producteurs et consommateurs, le PCC a développé une stratégie de croissance silencieuse échappant aux radars sécuritaires. Sa structure décentralisée lui confère flexibilité et résilience face aux actions étatiques. La violence spectaculaire des affrontements entre factions locales masque une transformation structurelle des marchés criminels. Pendant que les jeunes recrues s’entretuent pour des territoires de vente au détail, le PCC consolide discrètement son hégémonie sur les flux internationaux de stupéfiants.

Conclusion et suggestions

Les travaux décrivent une transformation du biotope criminel en Guyane. Si l’implantation des groupes criminels brésiliens est ancienne, leur influence s’est considérablement renforcée depuis 2018, principalement sous l’impulsion du PCC qui est devenu un acteur clé dans la régulation de la chaîne de valeur de la cocaïne.

Le PCC a favorisé l’apparition de factions locales particulièrement violentes, telles que la FTA et l’UCA, en s’alliant à la FTA. Ces groupes ont affronté l’APS, alliée du CV. Ce conflit armé a conduit à une augmentation significative des homicides en Guyane, passant de 22 en 2010 à 48 en 2023, ce qui en fait la région française avec le taux le plus élevé.

La criminalité en Guyane est passée d’un modèle local à une intégration dans des réseaux internationaux. Le PCC se distingue par sa structure en réseau avec des leaderships dépersonnalisés et des opérations logistiques complexes, facilitant les liens entre divers marchés illégaux. La trêve entre le CV et le PCC, amorcée en février 2025, vise à réduire les affrontements violents pour pacifier la coexistence sur les marchés illégaux et potentiellement accroître leur capacité de régulation.

La situation actuelle résulte de la coexistence de deux générations criminelles : une première, visible par les affrontements locaux, et une seconde, plus sophistiquée et silencieuse, qui régule l’expansion transnationale des marchés illégaux. Les prisons, en particulier le Centre Pénitentiaire de Remire-Montjoly, sont identifiées comme des lieux de coordination stratégique pour les factions.

Suggestions d’ordre général

La compréhension analytique du phénomène reste nécessaire. Il convient de poursuivre l’analyse des modes de fonctionnement spécifiques des factions (CV vs PCC, FTA vs APS), car la compréhension de leurs singularités conditionne l’efficacité de la lutte. Une étude approfondie des chaînes de valeur des marchés illégaux est indispensable pour appréhender leur ampleur et leur dimension transnationale.

La corruption constitue un mode d’action clé pour les factions. Le renforcement des dispositifs de prévention et de surveillance peut empêcher l’infiltration de ces organisations au sein des institutions. Les intervenants professionnels, associatifs et cultuels en prison peuvent être des cibles faciles. Une porosité existe entre les factions et certaines communautés religieuses, notamment évangéliques, phénomène observé au Brésil. Les avocats ne doivent pas être exclus de la chaîne de corruption, comme l’illustre le rôle de la Sintonia das Gravata et leur implication dans les pourparlers de trêve entre factions au Brésil.

Le rapport insiste sur la nécessité de maintenir une politique de judiciarisation systématique, en particulier des homicides, pour limiter l’influence des factions en Guyane. En détention, un traitement rigoureux des incidents et l’application de sanctions disciplinaires adaptées doivent être poursuivis. L’action de l’État entrave le fonctionnement économique des marchés illégaux et réduit leur attrait pour d’autres groupes criminels.

Suggestions spécifiques pour la détention

Les prisons sont des lieux de coordination stratégique pour les faction. . La stratégie pénitentiaire doit poursuivre les échanges avec les correspondants brésiliens et développer des stratégies de prévention et d’analyse de l’expansion des factions en détention (cartographie, analyse des violences, suivi des dynamiques intra et inter-factions).

La formation du personnel pénitentiaire et le renforcement du partage d’informations entre l’administration pénitentiaire et ses partenaires s’avèrent nécessaires. Il convient de favoriser l’apprentissage du portugais par le personnel stratégique et recruter du personnel lusophone, la maîtrise des codes culturels brésiliens étant aussi importante que la langue.

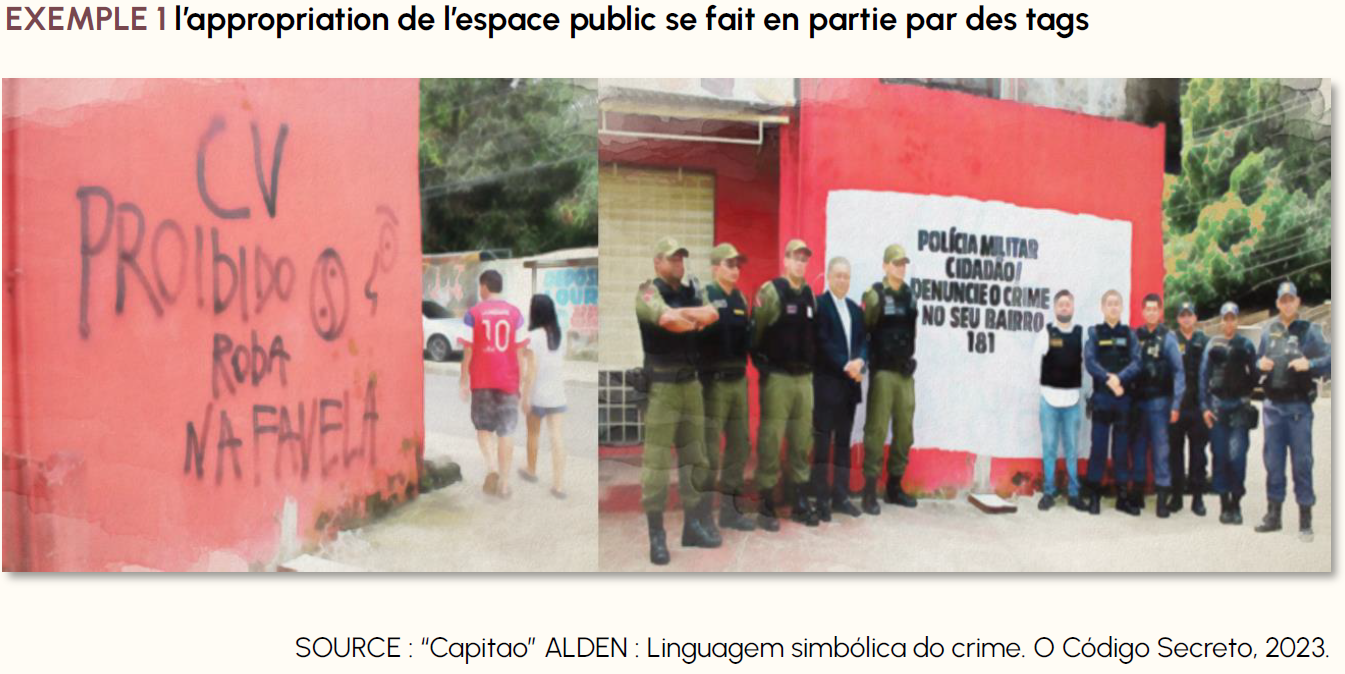

L’identification des détenus dès leur incarcération nécessite la collecte d’informations auprès des partenaires judiciaires et des détenus eux-mêmes. L’analyse des tags, tatouages et autres indicateurs d’appartenance à une faction permet d’évaluer leur position hiérarchique. Les tags « Tudo 3 » (FTA/PCC) s’opposent à « Tudo 2 » (CV), tandis que des références à des articles du code pénal brésilien comme #157 (vol) et #121 (homicide) indiquent des spécialisations criminelles.

Concernant les transferts vers la métropole, ils peuvent momentanément perturber les réseaux, mais pour des factions comme le PCC/FTA dont le leadership est dépersonnalisé, un remplaçant prend rapidement la relève. Il existe un risque que les détenus transférés établissent de nouveaux réseaux criminels en métropole. L’expérience brésilienne montre que la concentration des leaders de faction peut transformer les prisons en « quartiers généraux » de l’organisation.

Cette approche globale combine analyse approfondie, renforcement de la surveillance, prévention ciblée et politique judiciaire adaptée pour contenir l’influence croissante des factions brésiliennes en Guyane. La coordination entre les institutions judiciaires et pénitentiaires, ainsi qu’un contrôle rigoureux des flux financiers et des communications, constituent des leviers pour limiter l’expansion des factions.

Voir le rapport ici

ou https://sciencespo.hal.science/hal-05132487v1/document

NDLR : Le « Comando Vermelho » (Commando Rouge) a été créé en 1979 dans la prison Cândido Mendes à Ilha Grande, dans l’État de Rio. Il s’agit à l’origine de militants de gauche de la Falange Vermelho (Phalange Rouge), arrêtés sous la dictature militaire et placés avec des prisonniers de droit commun afin de les « casser ». Au début des années 1980, plusieurs membres du Comando Vermelho réussissent à s’évader et à se cacher dans les favelas de Rio. Abandonnant le discours politique, ils se spécialisent alors dans les enlèvements et les braquages de banques. Le Comando Vermelho abandonne ces activités de prédation pour s’impliquer totalement dans le trafic de stupéfiants. Le gang s’adonne également au trafic d’armes, nécessaires pour contrôler les favelas de Rio.

Le PCC (Primeiro Comando da Capital) a été créé le 31 août 1993, d’abord sous la forme d’une équipe de football. A l’époque, des détenus de la prison de Taubaté (130 km de Sao Paulo) voulaient réagir à la répression d’une émeute de la prison de Carandiru en octobre 1992 (111 détenus tués). Depuis, le gang contrôle au moins 135 des 152 prisons de l’État de Sao Paulo et est présent au moins dans 22 des 27 États du Brésil, ainsi qu’en Bolivie, au Paraguay, en Colombie, au Pérou et au Guyana. Le PCC compterait au moins 11.000 membres dont 8.000 à 9.000 sont incarcérés.

L’União Criminosa Amapaense est une faction criminelle locale créée dans l’état de l’Amapá, au nord du Brésil. Émergée dans le contexte de l’expansion du crime organisé en Amazonie, l’UCA s’est développée pour contrôler les territoires et les routes du narcotrafic dans cette région stratégique frontalière avec la Guyane française et le Surinam. Depuis 2022, l’organisation a établi une alliance avec le Comando Vermelho, ce qui a intensifié sa capacité opérationnelle et sa rivalité avec la Família Terror do Amapá alliée au Primeiro Comando da Capital.

La Família Terror do Amapá est considérée comme une des bandes les plus violentes du nord du Brésil. Le gang dispose d’un « Conseil Final » qui décide des assassinats ou de la stratégie en matière de trafic de stupéfiants. En plus de la Guyane, la FTA tente de s’implanter également dans l’État de Mato Grosso do Sul (sud du Brésil, stratégique par sa position frontalière avec le Paraguay).

Par Sandrine Le Bars

| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |

|---|