Étude sur les gangs de rue au Liberia

| Janvier 2025 Le programme ENACT (destiné à renforcer la capacité de l’Afrique à répondre plus efficacement à la criminalité organisée) a publié une étude sur les gangs juvéniles au Liberia. Le rapport met d’abord en perspective l’histoire du pays, marqué par deux guerres civiles entre 1989 et 2003, au cours desquelles les seigneurs de guerre ont structuré des économies de prédation, des trafics (bois, diamants, armes, stupéfiants) et des formes d’autorité violente. Si les Accords de paix d’Accra en 2003 ont permis un retour à une certaine stabilité, l’économie politique de la violence n’a pas été éradiquée : elle a muté. Les anciens chefs de guerre ont conservé ou reconverti leur influence via des réseaux politiques, économiques ou criminels. Certains sont devenus des acteurs politiques reconnus, d’autres ont réinvesti des pans de l’économie ou de la sécurité privée, tandis qu’une partie de la jeunesse désœuvrée, ancienne main-d’œuvre combattante, a basculé dans les gangs urbains ou les trafics.

Le programme ENACT (destiné à renforcer la capacité de l’Afrique à répondre plus efficacement à la criminalité organisée) a publié une étude sur les gangs juvéniles au Liberia. Le rapport met d’abord en perspective l’histoire du pays, marqué par deux guerres civiles entre 1989 et 2003, au cours desquelles les seigneurs de guerre ont structuré des économies de prédation, des trafics (bois, diamants, armes, stupéfiants) et des formes d’autorité violente. Si les Accords de paix d’Accra en 2003 ont permis un retour à une certaine stabilité, l’économie politique de la violence n’a pas été éradiquée : elle a muté. Les anciens chefs de guerre ont conservé ou reconverti leur influence via des réseaux politiques, économiques ou criminels. Certains sont devenus des acteurs politiques reconnus, d’autres ont réinvesti des pans de l’économie ou de la sécurité privée, tandis qu’une partie de la jeunesse désœuvrée, ancienne main-d’œuvre combattante, a basculé dans les gangs urbains ou les trafics.

La capitale Monrovia est aujourd’hui le principal foyer de la criminalité au Liberia. Des groupes de jeunes organisés appelés « zogos » (terme péjoratif pour désigner les marginaux toxicomanes) constituent les figures centrales de cette violence urbaine. Nombre d’entre eux sont d’anciens enfants soldats, désocialisés, rejetés par leurs familles, vivant dans la rue ou dans des squats. Ces groupes se livrent à des activités de racket, vol, intimidation, et alimentent une économie parallèle fondée sur la consommation et la distribution de drogues, en particulier la kush (une variété de cannabis trempé dans des substances chimiques), la cocaïne (y compris le crack) et le tramadol.

Le rapport souligne l’émergence d’un système articulé de contrôle territorial dans les quartiers populaires, dans lequel les zogos s’allient parfois à des « patrons » politiques, à des policiers corrompus, à des pasteurs ou à des entrepreneurs privés, pour gérer la sécurité, le vote, ou même des opérations de coercition ciblée. Le concept de « violence transactionnelle » est ainsi mis en avant : il ne s’agit pas d’une violence gratuite ou anarchique, mais d’une ressource que divers acteurs mobilisent pour servir des intérêts spécifiques. Ce système repose sur des échanges : protection, loyauté politique, mobilisation électorale contre argent, drogue ou protection policière.

L’économie criminelle transnationale occupe aussi une place centrale dans l’analyse. Le Liberia est décrit comme un hub de transit de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud à destination de l’Europe, en raison de sa façade maritime peu surveillée, de la corruption douanière et policière, et de l’imbrication croissante entre groupes criminels ouest-africains et cartels latino-américains. Plusieurs saisies de cocaïne ont été enregistrées ces dernières années, notamment dans des containers en provenance du Brésil ou du Pérou. Le pays sert aussi de base de repli, de blanchiment d’argent et de stockage, au sein d’une logique régionale incluant la Guinée, la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire et le Ghana. L’ONUDC et Interpol ont souligné la présence de réseaux nigérians dans la région, capables de coordonner l’ensemble de la chaîne logistique (achat, acheminement, stockage, distribution, corruption).

Le rapport insiste également sur l’ambiguïté des politiques de sécurité au Liberia. La réforme du secteur de la sécurité, menée après la guerre civile avec l’appui des Nations unies, a donné lieu à une reconstruction des forces armées et de police, mais le processus est resté inachevé. La police nationale reste sous-financée, mal formée, et souvent perçue comme violente, corrompue ou instrumentalisée politiquement. La justice est lente, peu accessible, et largement inopérante dans les quartiers pauvres. Cela favorise le recours à la justice privée ou informelle, avec des figures hybrides comme les « community wardens » (« médiateurs de quartier »), parfois eux-mêmes impliqués dans les trafics.

Un autre point saillant concerne l’impact des élections et des cycles électoraux. Les périodes électorales sont associées à une intensification de la violence instrumentalisée, avec le recrutement de zogos par des candidats pour intimider des opposants, truquer des scrutins ou provoquer des troubles. Cette instrumentalisation de la jeunesse marginale pour des fins politiques est une constante depuis les années 2000. Le rapport note que l’arrivée au pouvoir de George Weah en 2018, bien que présentée comme un changement générationnel, n’a pas significativement modifié cette logique ; au contraire, des accusations de clientélisme, de tolérance envers les milices privées, et d’implication indirecte dans des affaires de drogue ont visé son entourage.

Enfin, le rapport conclut en évoquant les risques d’embrasement ou de renforcement de ces structures hybrides de pouvoir violent si les conditions socio-économiques ne s’améliorent pas. Le Liberia reste confronté à une pauvreté massive, un chômage élevé, une explosion de la consommation de drogues de synthèse, et une fragmentation croissante de la légitimité étatique. Si une résurgence de la guerre civile paraît peu probable à court terme, le maintien d’une économie politique de la violence (à la fois urbaine, transnationale et politique) demeure une réalité profonde.

Voir le rapport ici

ou https://enact-africa.s3.amazonaws.com/uploads/pages/1737711192308-research-paper-49.pdf

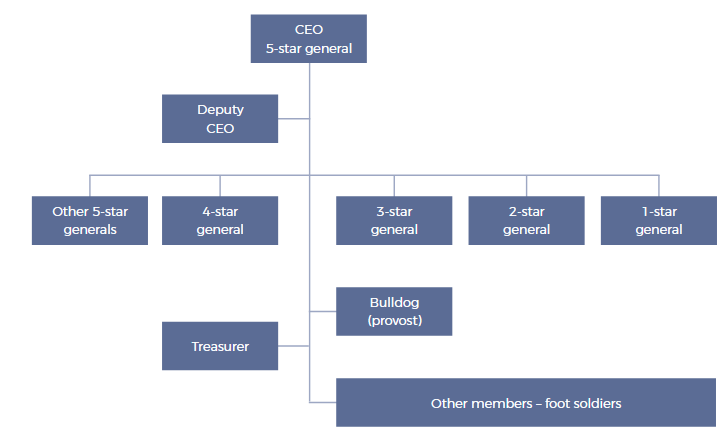

Structure des gangs à Monrovia

| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |

|---|