ONUDC : rapport 2025 sur la drogue

ONUDC | Juin 2025

Le « World Drug Report 2025 » de l’Office des Nations Unies contre les Drogues et le Crime (ONUDC) fournit une vue d’ensemble scientifique et impartiale des tendances mondiales en matière de drogues, soulignant une croissance et une évolution rapides du marché illicite, avec des conséquences graves pour la santé, la société et la sécurité. Le rapport examine l’impact des drogues sur les individus et les communautés, ainsi que le lien entre le trafic de drogue et le crime organisé, et les conséquences environnementales de la production et du trafic illicites. Il permet de disposer des données clés sur les usages, les saisies mondiales et les disparités régionales en matière de disponibilité des traitements. Il aborde l’évolution des politiques en matière de drogues, notamment la légalisation du cannabis et l’intérêt pour les psychédéliques, et analyse les réponses de la justice pénale, appelant à des interventions plus ciblées contre les groupes criminels organisés.

Usages

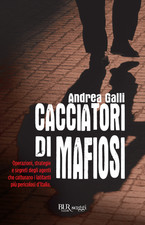

En 2023, on estime que 316 millions de personnes ont consommé des drogues, tandis que 33 millions de personnes souffraient de troubles liés à l’usage de drogues. Parmi elles, 14 millions de personnes s’injectaient des drogues, dont 6,9 millions vivaient avec l’hépatite C et 1,7 million avec le VIH. 1,5 million de personnes vivaient à la fois avec le VIH et l’hépatite C. Concernant le traitement, seulement 1 personne sur 12 souffrant de troubles liés à l’usage de drogues a reçu un traitement en 2023. La proportion de femmes parmi les personnes en traitement était de 25% en 2023. Globalement, 5,5% des femmes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues ont été traitées, contre 13,6% des hommes. La proportion de personnes de moins de 25 ans en traitement représentait 35% en 2023.

Les principales substances préoccupantes pour les personnes en traitement en 2023 variaient selon les régions. Les opioïdes représentaient 32% en Afrique, 51% en Asie, 30% en Europe, 3% en Océanie et 28% en Amérique . Le cannabis concernait 31% des cas en Afrique, 3% en Asie, 16% en Europe, 37% en Océanie et 19% en Amérique. La cocaïne représentait 4% en Afrique, 1% en Asie, 11% en Europe, 5% en Océanie et 26% en Amérique. En France en 2020, 40.611 traitements ont été dispensés, avec une répartition révélatrice par type de substance. Les drogues de type cannabis représentent la majorité des traitements avec 30.534 cas (75,2%), suivies par les opioïdes avec 4.832 cas (11,9%). Les drogues de type cocaïne comptent pour 1.921 cas (4,7%), tandis que l’usage non médical de médicaments représente 1.503 cas (3,7%).

Productions et Trafics

En matière de cultures et productions mondiales, la culture du cocaïer est restée stable entre 2022 et 2023, avec 376.784 hectares estimés cultivés en 2023. La production de cocaïne pure a atteint un nouveau record de 3.708 tonnes en 2023. La culture du pavot à opium est restée stable entre 2023 et 2024, avec 784 hectares en 2024. La production d’opium a atteint 2.140 tonnes en 2024. La production illicite d’opium a chuté de 95% en Afghanistan entre 2022 et 2023 en raison d’une interdiction des drogues par les Taliban, mais le Myanmar est devenu le premier producteur mondial en 2024, représentant près de la moitié du total mondial. La production d’héroïne est estimée entre 193 et 211 tonnes en 2024.

Les quantités de drogues saisies en 2023 reflètent les évolutions suivantes :

Le cannabis a représenté 5.749 tonnes saisies, soit une baisse de 8%, tandis que la résine de cannabis a atteint 1.236 tonnes, marquant une hausse de 31%.

Les saisies de cocaïne se sont élevées à 2.275 tonnes, en recul de 12%, bien que ces saisies aient plus que triplé au cours de la dernière décennie.

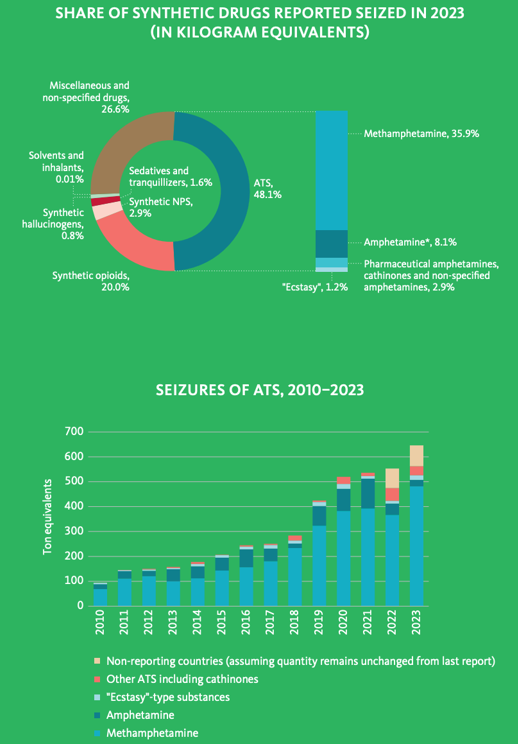

La méthamphétamine a représenté 482 tonnes saisies, soit une diminution de 29%, tout en continuant de dominer les saisies mondiales de stimulants de type amphétaminique.

57 tonnes d’héroïne ont été saisies, soit une baisse de 31%, et 471 tonnes d’opium, soit une réduction de 25%.

Les opioïdes pharmaceutiques ont atteint 268 tonnes, marquant une augmentation significative de 63%.

Concernant les infractions enregistrées, 6,1 millions de personnes ont eu un contact formel avec la police, dont 66% pour possession ou usage de drogues, 29% pour trafic et 5% pour d’autres infractions. 2,6 millions de personnes ont été poursuivies, avec une répartition de 62% pour possession ou usage de drogues, 35% pour trafic et 4% pour d’autres infractions. 1.4 million de personnes ont été condamnées, dont 60% pour possession ou usage de drogues, 35% pour trafic et 5% pour d’autres infractions. Les femmes représentent une proportion plus faible des personnes en contact avec la police (12%), poursuivies (10%) et condamnées (7%) pour des infractions liées aux drogues, principalement pour des infractions de possession ou usage. En Afrique, les poursuites et condamnations pour trafic sont plus fréquentes que pour possession ou usage, inversant la tendance mondiale. En France en 2023, on enregistre 398.108 infractions liées aux stupéfiants au total. Cette répartition comprend 278.784 infractions liées à l’usage et/ou à la possession de stupéfiants (représentant environ 70% de l’ensemble des infractions liées aux stupéfiants), contre environ 29% pour le trafic avec 116.328 cas, et 1% pour les autres infractions connexes avec 3.996 cas.

Parmi les menaces identifiées, une nouvelle ère d’instabilité crée des enjeux pour le problème mondial de la drogue. Les groupes criminels organisés tirent des profits hors normes du commerce des stupéfiants, particulièrement de la cocaïne qui constitue le cœur de leurs modèles économiques. Cette situation génère des niveaux alarmants de violence qui s’étendent désormais à l’Europe occidentale. Les bénéfices du trafic de cocaïne atteignent des proportions susceptibles de déformer des économies entières en Amérique latine, avec des montants comparables à la valeur totale des exportations agricoles nationales de certains pays.

Les zones de conflit et d’instabilité constituent un terrain particulièrement propice à la production et au trafic de drogues synthétiques. Le Captagon au Proche et Moyen-Orient, directement lié au conflit syrien, illustre cette dynamique. La guerre en Ukraine a bouleversé les routes établies d’héroïne et de cocaïne tout en favorisant l’expansion de la production et du trafic de substances synthétiques, l’Ukraine devenant une source majeure de méthadone illicite. Le Myanmar et le Mexique demeurent des centres névralgiques de fabrication de méthamphétamine.

La capacité d’adaptation des organisations criminelles se manifeste par leurs innovations constantes dans la production (rendements accrus, puissance renforcée) et les techniques de dissimulation chimique, compliquant la détection et l’interception. Ces groupes exploitent les avancées technologiques numériques pour sécuriser leurs communications et optimiser leurs réseaux de distribution, notamment par la commercialisation via les plateformes de médias sociaux.

L’interdiction de la culture d’opium en Afghanistan a provoqué une chute de 95% de la production entre 2022 et 2023. Les premiers signes de pénurie d’approvisionnement se manifestent le long de la route des Balkans, laissant présager une augmentation compensatoire des opioïdes synthétiques puissants. Cette évolution pourrait redistribuer les cartes entre les organisations criminelles tout en accentuant la prévalence des troubles liés à l’usage de drogues et des overdoses.

Face à la menace l’ONU préconise plusieurs axes d’intervention stratégiques dont le ciblage prioritaire des acteurs clés du haut spectre et viser les criminels dotés de compétences spécialisées comme les cadres intermédiaires, les chimistes ou les blanchisseurs d’argent, plutôt que les coursiers et revendeurs qui demeurent les plus exposés mais aussi les plus facilement remplaçables.

La cartographie des groupes criminels permettrait d’identifier leurs vulnérabilités, leurs acteurs clés, leurs facilitateurs et les points d’intervention possibles pour démanteler les réseaux et réduire l’intensité de l’activité des marchés illicites. L’analyse des réseaux sociaux pourrait améliorer les stratégies de perturbation. Les organisations très connectées et à décision décentralisée résisteraient davantage aux actions judiciaires. La simple élimination des dirigeants pourrait paradoxalement augmenter la violence et fragmenter les groupes, rendant les drogues moins chères et augmentant l’offre disponible.

Les moyens et cadres procéduraux devraient permettre aux services enquêteurs d’atteindre le niveau de sophistication technologique utilisé par les réseaux de trafic de stupéfiants. Cela impliquerait l’acquisition de nouvelles compétences et équipements, ainsi que l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle, des drones et des données.

L’évaluation de l’impact des saisies s’avèrerait importante pour s’assurer qu’elles neutraliseraient réellement les routes de trafic plutôt que de simplement les détourner. Cette efficacité nécessiterait des actions post-saisies pour démanteler durablement les filières, une coopération internationale efficace, le partage de renseignements et des opérations conjointes, particulièrement dans les zones frontalières.

La lutte contre la corruption maritime représenterait un axe prioritaire, la mauvaise gouvernance maritime et la corruption portuaire offrant des opportunités aux trafiquants. Le soutien aux États côtiers pour renforcer l’application de la loi maritime, améliorer la coopération et construire des cadres juridiques s’avèrerait essentiel, avec les interdictions en mer et les contrôles portuaires comme outils clés pour perturber les chaînes d’approvisionnement.

Pour cibler efficacement la dynamique du marché, il faudrait agir simultanément contre les groupes criminels et les mécanismes économiques, car le démantèlement des organisations sans affecter le marché ne ferait que déplacer leurs activités. Les changements à grande échelle sur les marchés offriraient des « opportunités en or » pour perturber les réseaux criminels. Les réductions drastiques de l’offre, comme celles observées avec l’opium afghan ou le Captagon syrien, constitueraient des moments clés pour l’application de la loi de cibler les groupes avant qu’ils ne s’adaptent et n’établissent de nouvelles connexions et stratégies.

Les approches devraient être différenciées selon les types d’organisations. Pour les groupes centralisés et orientés vers la gouvernance, cibler les membres ayant la plus haute capacité de décision ou les compétences les plus précieuses pourrait perturber les opérations, la suppression des dirigeants permettant également de déraciner la structure du groupe. Concernant les groupes décentralisés et orientés vers la gouvernance, retirer les dirigeants pourrait générer plus de violence, il deviendrait plus disruptif de cibler les cadres intermédiaires qui servent de ponts entre les dirigeants et les agents opérationnels. L’infiltration et la dégradation de la confiance au sein de ces groupes par le biais d’informateurs pourraient être exploitées. Les groupes orientés vers le commerce, qu’ils soient centralisés ou décentralisés, nécessiteraient une surveillance et une cartographie approfondies pour identifier les nœuds clés et nuire à la confiance au sein des réseaux par l’utilisation d’informateurs.

La coopération trans-sectorielle et internationale entre les différentes agences et secteurs (santé, social, justice, industrie chimique, secteur bancaire) s’avèrerait importante pour une approche concertée. Dans les marchés où la violence serait moins préoccupante, les autorités pourraient se concentrer sur les plus grands groupes, les plus corrupteurs ou ceux qui échangent des drogues extrêmement puissantes responsables d’overdoses.

Pour ne pas paralyser la chaîne pénale, il pourrait s’envisager un traitement alternatif appliqué aux consommateurs voire aux acteurs du bas spectre de la filière. Des alternatives à la condamnation ou à la peine pour les délits liés à la drogue devraient être explorées pour les cas appropriés. Il pourrait s’opérer une distinction pour les personnes victimes de traite d’êtres humains et contraintes de participer aux trafics et les considérer comme des victimes.Enfin, le bas spectre de la chaîne pourrait se voir offrir des alternatives socio-économiques viables, s’attaquant aux causes structurelles profondes comme la pauvreté et les inégalités.

De nouvelles populations vulnérables émergent, notamment les personnes ayant perdu leur emploi et les migrants. Les réponses de la justice pénale continuent de cibler principalement les infractions liées à l’usage et à la possession de drogues, touchant souvent ces membres les plus vulnérables de la société.

Les drogues de synthèse et pharmaceutiques constituent une menace croissante. Les opioïdes de synthèse (fentanyl en Amérique du Nord, nitazènes dans le monde) se révèlent les plus mortels, tandis que les stimulants de type amphétaminique (amphétamines, ecstasy) sont les plus largement utilisés. Le détournement de produits pharmaceutiques vers le marché illicite représente un enjeu majeur, alors que paradoxalement, la majorité des habitants des pays à faible revenu n’ont pas accès aux substances contrôlées à des fins médicales légitimes comme la gestion de la douleur ou les soins palliatifs.Le nombre de nouvelles substances psychoactives sur le marché a diminué depuis son pic en 2021, mais la menace demeure élevée. L’impact environnemental, bien que relativement mineur par rapport aux industries légitimes, s’avère significatif au niveau local avec des phénomènes de désertification, de pollution de l’eau, du sol et de l’air causés par les déchets de laboratoire issus de la culture et de la fabrication illicites de drogues.

Les rapporteurs préconisent de maintenir l’équilibre entre la disponibilité des substances contrôlées à des fins médicales et la prévention du détournement, en améliorant les pratiques de prescription et le suivi conformément aux conventions internationales. La redirection des ressources de la justice pénale s’imposerait, accordant moins de priorité aux personnes qui consomment des drogues et aux acteurs criminels de bas niveau, facilement remplaçables. Les ressources devraient être allouées aux cibles de haut niveau et aux groupes critiques pour le commerce de la drogue. Les personnes victimes de traite et contraintes de participer à la chaîne d’approvisionnement devraient être considérées comme des victimes de crime. Le renforcement de la capacité des policiers, procureurs et juges à enquêter et juger de manière plus efficace et proportionnée constituerait un axe prioritaire, en se concentrant sur les cas les plus graves et en utilisant des mesures non privatives de liberté.

Substances et Produits

Cannabis : Le cannabis reste la drogue la plus consommée au monde avec 244 millions de personnes en 2023. Son usage atteint son niveau le plus élevé en Amérique du Nord, avec une prévalence d’usage plus importante chez les hommes. Les saisies de résine de cannabis ont augmenté en 2023, tandis que celles d’herbe de cannabis ont légèrement diminué. Les produits du cannabis sur le marché illicite sont devenus plus puissants. Le cannabis génère une part substantielle des dommages liés aux drogues, représentant 42% des troubles liés à l’usage de drogues. Des dispositions pour l’usage médical du cannabis sont en place dans de nombreux pays, et des approches législatives pour l’usage non médical par des adultes ont émergé dans quelques juridictions (Canada, Uruguay, Allemagne, Luxembourg, Malte).

Opïodes – opiacés : 61 millions de personnes ont consommé des opioïdes (comprenant les opiacés naturels, les produits semi-synthétiques comme l’héroïne et les produits de synthèse comme le fentanyl ou le Tramadol) en 2023, dont 30 millions des opiacés (opium, morphine,…). L’usage reste stable depuis 2020. Un tiers des personnes en traitement citent les opioïdes comme drogue principale. La superficie de culture du pavot à opium et la production d’opium sont restées faibles en 2024, le Myanmar étant devenu le nouveau plus grand producteur. Des signes de pénurie d’opiacés sont apparus dans les pays approvisionnés par l’Afghanistan. Les saisies d’opioïdes pharmaceutiques sont en hausse. Le trafic de méthadone illicite affecte l’Europe de l’Est. Les opioïdes restent les drogues les plus létales, responsables d’environ deux tiers des décès liés aux drogues. Les épidémies de fentanyl en Amérique du Nord et de tramadol en Afrique et au Proche-Orient posent des risques importants. La baisse de production en Afghanistan risque de mener au remplacement par des opioïdes synthétiques puissants comme les nitazènes.

Cocaïne : 25 millions de personnes ont consommé de la cocaïne en 2023. Les Amériques et l’Europe occidentale et centrale constituent les principaux marchés. La demande augmente en Afrique et en Asie. Concernant l’offre, la fabrication de cocaïne a atteint un record de 3.708 tonnes en 2023. Les saisies de cocaïne ont plus que triplé en 10 ans. Le trafic s’effectue majoritairement par voie maritime. Le marché de la cocaïne continue de s’étendre mondialement. L’usage est en augmentation, particulièrement en Europe occidentale et centrale et dans les marchés émergents d’Asie et d’Afrique.

Stimulants de Type Amphétaminique (ATS) : 31 millions de personnes ont utilisé des amphétamines et 21 millions des substances de type « ecstasy » en 2023. L’usage de méthamphétamine atteint son niveau le plus élevé en Asie de l’Est et du Sud-Est, ainsi qu’en Amérique du Nord. Des quantités record de stimulants de type amphétaminique ont été saisies en 2023, dominées par la méthamphétamine. Le trafic s’est étendu géographiquement. Le marché du « Captagon » a été perturbé en Syrie. La fabrication de méthamphétamine s’est étendue au-delà des marchés traditionnels. Les femmes en traitement pour trouble lié à la méthamphétamine présentent des symptômes plus graves. La fabrication de méthamphétamine en Afghanistan continue d’approvisionner d’autres pays.

Nouvelles Substances Psychoactives (NPS) : Sur la base des données collectées, le niveau d’usage des nouvelles substances psychoactives reste plus faible que celui des autres substances, avec moins de consommateurs que pour les autres drogues. La prévalence médiane de l’utilisation de toute nouvelle substance psychoactive au cours de la dernière année était de 0,3% parmi les 26 pays disposant de données, ce qui est bien en deçà de la prévalence d’usage de nombreuses drogues contrôlées.

Cependant, le recours aux nouvelles substances psychoactives peut être involontaire, notamment dans le cas où ces substances sont utilisées pour adultérer d’autres drogues, ce qui introduit une problématique forte. Cela peut avoir des conséquences fatales pour les individus. Les nitazènes ont été signalés comme étant consommés le plus souvent par inadvertance, car ils peuvent être vendus comme d’autres drogues, telles que l’héroïne, ou ajoutés à d’autres substances comme la poudre de cocaïne, les benzodiazépines, le GHB, l’ecstasy, le cannabis et d’autres produits à base de plantes. Au Brésil, des nitazènes ont été mélangés à des cannabinoïdes synthétiques ainsi qu’à de la cocaïne. En Irlande, l’étonitazène et le protonitazène ont été vendus comme de l’héroïne dans les rues de Dublin et de Cork fin 2023, entraînant une vague d’overdoses.

Les données limitées disponibles suggèrent que les nouvelles substances psychoactives les plus couramment utilisées sont les déclencheurs des récepteurs cannabinoïdes synthétiques et la kétamine, suivis des cathinones synthétiques. Concernant les saisies, la kétamine continue de dominer les saisies de nouvelles substances psychoactives synthétiques à l’échelle mondiale.

Concernant l’offre, le nombre de nouvelles substances psychoactives différentes sur le marché a diminué de 609 en 2022 à 527 en 2023, dont 56 nouvelles. Les systèmes de contrôle ont réussi à contenir la propagation des nouvelles substances psychoactives dans les pays à revenu élevé, mais la portée géographique du trafic s’est étendue. Une tendance préoccupante est la propagation des nitazènes, des opioïdes synthétiques puissants, dans de nombreuses régions.

Développements par Région

Afrique : L’usage de cannabis est très répandu, en particulier en Afrique australe et de l’Ouest/Centrale. L’usage non médical du tramadol reste une menace. La consommation de cocaïne augmente. L’Afrique représente 44% des saisies mondiales d’herbe et de résine de cannabis. L’Afrique du Nord est un hub majeur pour la résine de cannabis et la prégabaline. La région constitue une zone de transit importante pour la cocaïne. Les saisies d’héroïne ont augmenté en 2023.

Enjeux spécifique : une forte disparité de genre dans l’usage de drogues et une faible disponibilité de médicaments contrôlés pour la gestion de la douleur. L’usage de mélanges de drogues comme le « kush » (contenant potentiellement des nitazènes) constitue une menace croissante pour la santé publique.

Europe : L’Europe occidentale et centrale est le deuxième plus grand marché de cocaïne, avec une augmentation des troubles liés à l’usage de « crack ». Les opioïdes, en particulier l’héroïne, restent la principale drogue de préoccupation pour le traitement. L’Europe de l’Est voit un déclin des opiacés et une augmentation des drogues synthétiques. L’Europe occidentale et centrale est un centre de fabrication de drogues synthétiques (« ecstasy », amphétamine). Le trafic de cocaïne est en hausse. Les revenus du trafic d’opiacés et de méthamphétamine le long de la route des Balkans sont estimés entre 13,9 et 21,4 milliards de dollars annuellement.

Enjeux spécifiques : l’augmentation de l’usage problématique du cannabis en Europe occidentale et centrale. Le marché de la drogue en Europe de l’Est est dominé par les drogues synthétiques.

Océanie : L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont le plus haut taux mondial d’usage de cocaïne et d' »ecstasy » au cours de l’année précédente, ainsi qu’un usage de cannabis plus élevé que la moyenne mondiale. Les saisies d’héroïne, de cocaïne et de méthamphétamine ont atteint des niveaux records en 2023. La méthamphétamine est produite sur place et importée d’Asie de l’Est/Sud-Est et d’Amérique du Nord.

Enjeux spécifiques : la consommation de méthamphétamine devenue plus intensive parmi les personnes s’injectant des drogues en Australie. Les îles du Pacifique sont de plus en plus ciblées comme points de transit pour la cocaïne et la méthamphétamine destinées à l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Amériques : L’usage d’opioïdes reste élevé en Amérique du Nord (8 millions d’utilisateurs en 2023). L’Amérique du Sud et centrale, ainsi que les Caraïbes, ont la plus grande proportion de personnes en traitement pour l’usage de produits de cocaïne. L’usage non médical de stimulants pharmaceutiques est plus élevé dans les Amériques. L’écart de genre dans l’usage de cannabis se réduit en Amérique du Nord.

La fabrication de cocaïne en Amérique du Sud a atteint un nouveau record de 3.708 tonnes en 2023. Les saisies de cocaïne se sont rapprochées des sites de production. L’Amérique du Nord représente plus de 99% des saisies mondiales de fentanyl.

Enjeux spécifiques : l’épidémie d’opioïdes liée aux fentanyls en Amérique du Nord qui a entraîné des records de décès par overdose, bien qu’une inversion de cette tendance ait été observée depuis août 2023. Le trafic croissant de cocaïne est lié à des niveaux élevés de violence criminelle en Amérique du Sud.

Asie : Plus de la moitié du nombre estimé de personnes qui consomment des opioïdes dans le monde se trouve en Asie. La méthamphétamine est la principale drogue de préoccupation en Asie de l’Est et du Sud-Est, tandis que les opiacés prédominent en Asie du Sud-Ouest et du Sud. L’usage de méthamphétamine a augmenté en Afghanistan.

L’interdiction de l’opium en Afghanistan a entraîné une baisse spectaculaire de la culture et de la production d’opium. Le Captagon reste une préoccupation majeure au Proche et Moyen-Orient. La fabrication de méthamphétamine a augmenté en Afghanistan et atteint des niveaux historiquement élevés en Asie de l’Est et du Sud-Est. Les saisies de cocaïne en Asie sont à leur deuxième plus haut niveau jamais enregistré.

Enjeux spécifiques : l’écart de genre dans l’usage de cannabis le plus important au monde en Asie (90 hommes pour 100 consommateurs). Un risque de pénurie d’héroïne afghane pourrait entraîner son remplacement par des substances plus nocives comme les nitazènes. Le trafic de tramadol et son usage non médical s’étendent au Proche et Moyen-Orient et à l’Asie centrale.

Routes et flux

Le trafic international de drogues présente en 2024 une géographie complexe et en constante évolution, caractérisée par l’adaptation permanente des réseaux criminels aux pressions répressives et aux changements géopolitiques. Cette analyse révèle des transformations majeures dans les flux de substances illicites, avec l’émergence de nouveaux corridors et l’évolution des marchés traditionnels.

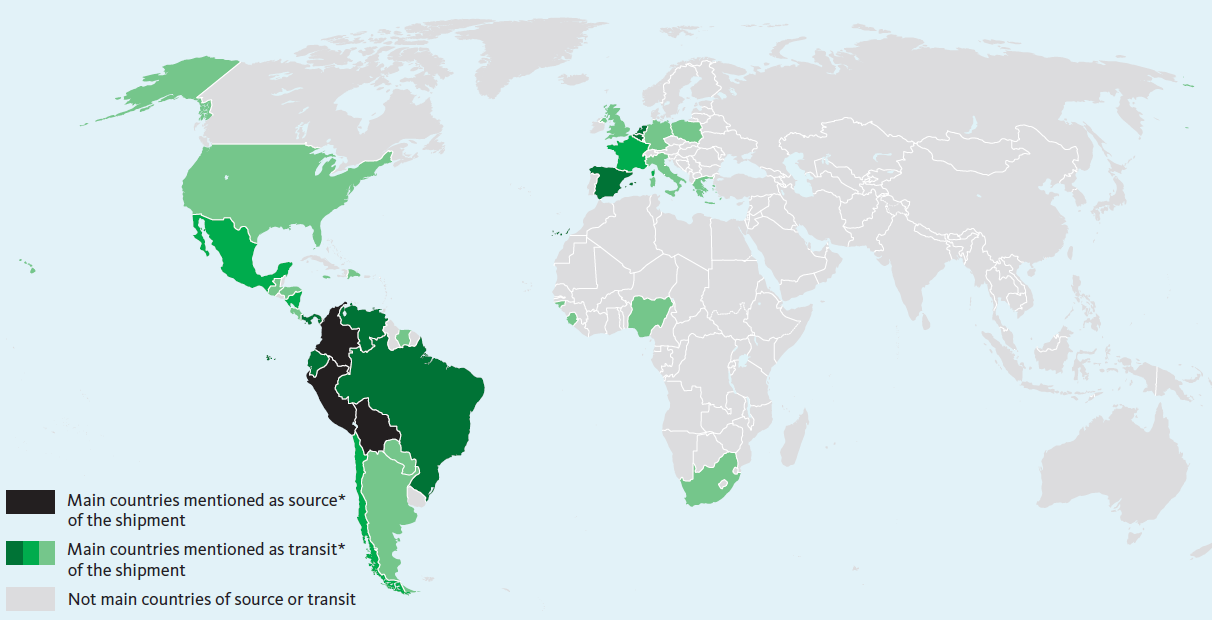

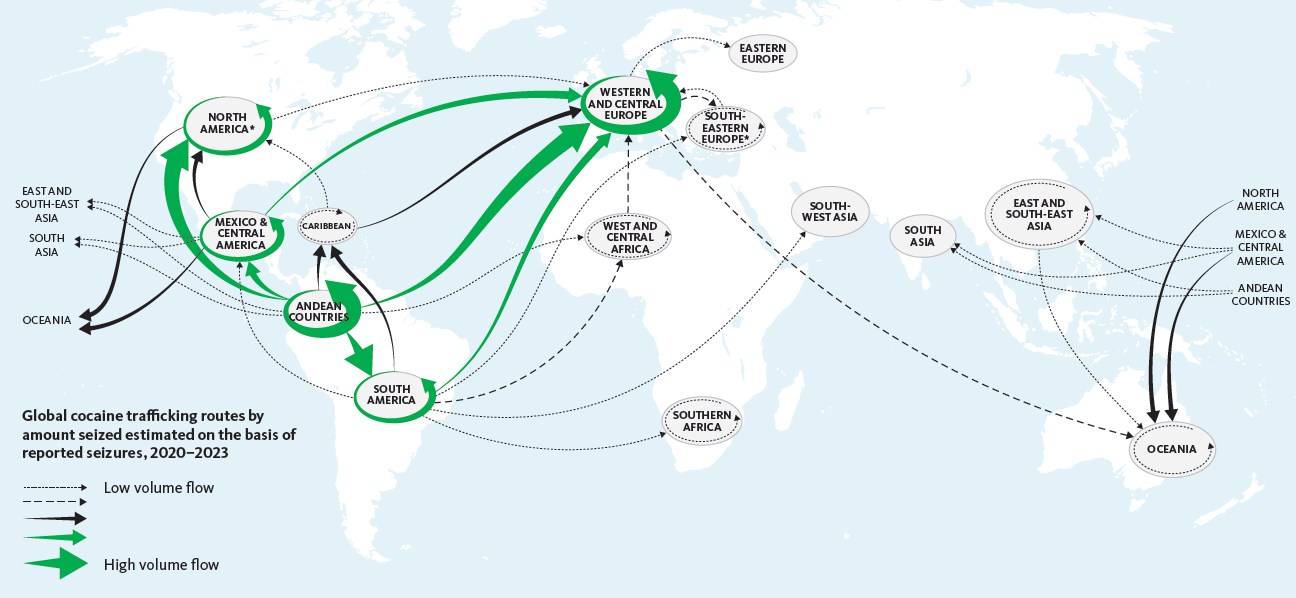

Les flux de cocaïne continuent de partir des pays andins vers l’Amérique du Nord et l’Europe, mais avec un basculement géopolitique significatif. Les flux vers l’Europe ont considérablement augmenté ces dernières années, au point que les saisies en Europe de l’Ouest et Centrale ont dépassé celles de l’Amérique du Nord pour la cinquième année consécutive en 2023. Cette évolution témoigne de la croissance du marché européen et de l’efficacité croissante des réseaux de trafiquants ciblant ce continent. Le transport maritime domine largement, représentant plus de 80% des quantités de cocaïne saisies ces dernières années, atteignant même plus de 90% en 2023. Cette prédominance s’explique par les volumes importants que permet ce mode de transport et la difficulté relative de contrôler l’ensemble du trafic maritime international.

Le trafic vers l’Europe emprunte deux routes principales. La première est directe, des pays producteurs sud-américains vers les ports européens. La seconde transite par l’Afrique de l’Ouest et Centrale, dans une moindre mesure mais avec des conséquences sécuritaires importantes pour cette région. Les saisies en Afrique et en Asie ont fortement augmenté, de 85% par rapport à l’année précédente, témoignant de la diversification géographique des routes.

Des routes aériennes secondaires persistent, notamment de petits groupes utilisant les voies commerciales pour acheminer la cocaïne de la Guyane française vers la France et de l’Amérique du Sud vers l’aéroport de Maputo au Mozambique. L’intensification du trafic de cocaïne génère une violence croissante dans plusieurs régions. L’Équateur a connu une forte augmentation des homicides liée à la violence du trafic, tandis que l’augmentation des saisies dans les Caraïbes s’accompagne d’une violence accrue due à la concurrence entre gangs. Les changements dans les schémas de trafic affectent également les niveaux de violence en Afrique de l’Ouest et Centrale.

La géographie du trafic d’opiacés reste dominée par deux routes principales partant d’Afghanistan. La route des Balkans constitue la principale artère, partant de l’Afghanistan, traversant la République islamique d’Iran, la Turquie et l’Europe du Sud-Est pour atteindre l’Europe de l’Ouest et Centrale. Cette route a généré un revenu brut annuel estimé à 15,5 milliards de dollars entre 2019 et 2022. Une autre route importante traverse l’Asie Centrale et la Fédération de Russie, générant environ 10 milliards de dollars par an entre 2016 et 2019.

L’interdiction de la production de drogue en Afghanistan en 2022 a provoqué des bouleversements majeurs. Les saisies mondiales d’héroïne ont chuté de près de 50% par rapport à 2021, suggérant une disponibilité limitée. Des pénuries d’approvisionnement commencent à apparaître le long de la route des Balkans, modifiant potentiellement les équilibres géopolitiques du trafic.

Le trafic d’opioïdes pharmaceutiques se développe et le trafic illicite de méthadone est principalement détecté et concentré en Europe de l’Est, avec la Fédération de Russie et l’Ukraine comme principaux pays de départ entre 2020 et 2024. L’évolution du marché de la codéine illustre l’adaptabilité des réseaux criminels. Les saisies ont augmenté de façon spectaculaire au niveau mondial, passant de pratiquement aucune saisie en 2015 à plus de 200 tonnes en 2023. La plupart de la codéine trafiquée provenait ou partait de l’Asie du Sud entre 2022 et 2024, et en 2023, la quasi-totalité des saisies mondiales ont eu lieu en Afrique. Le tramadol présente un profil géographique distinct. Bien que les saisies aient diminué, près de 90% de toutes les saisies entre 2015 et 2023 ont été signalées en Afrique de l’Ouest et Centrale. Le tramadol est également trafiqué vers l’Afrique du Nord, l’Asie du Sud-Ouest, l’Asie du Sud, l’Europe de l’Ouest et Centrale, l’Amérique du Nord et l’Asie Centrale et Transcaucasie, et provient principalement de l’Inde.

Les drogues de synthèse révolutionnent la géographie du trafic car elles peuvent souvent être produites plus près des marchés de destination, réduisant ainsi les coûts opérationnels et les risques de détection. Cette caractéristique fondamentale modifie les rapports de force traditionnels du trafic international.

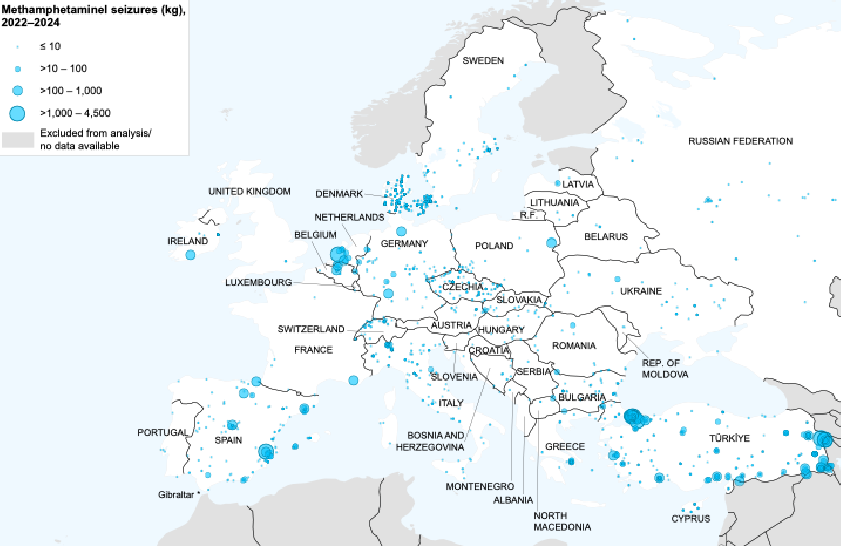

La méthamphétamine continue de dominer l’usage et le trafic des drogues de synthèse. Les plus grands marchés sont l’Amérique du Nord et l’Asie de l’Est et du Sud-Est, qui représentaient près de 80% des saisies mondiales en 2023. Les principaux centres de fabrication se situent au Mexique en Amérique du Nord, au Myanmar en Asie de l’Est et du Sud-Est, en Afghanistan et dans la région voisine en Asie du Sud-Ouest, ainsi qu’en République Tchèque et aux Pays-Bas en Europe de l’Ouest et Centrale.Le trafic de méthamphétamine s’étend géographiquement, empruntant notamment la route traditionnelle des Balkans utilisée pour l’héroïne, et s’étendant au Moyen-Orient, aux pays du Golfe, ainsi qu’en Afrique de l’Ouest et du Sud.

Le Captagon représente un phénomène régional spécifique. Originaire principalement de la Syrie et, dans une moindre mesure, du Liban, il a inondé le Proche et le Moyen-Orient. Les pays de la péninsule arabique restent les principaux marchés de destination. Le trafic s’est également étendu à la Libye et à l’Égypte, avec des signes émergents d’utilisation dans des pays auparavant considérés comme périphériques.

Les nitazènes, opioïdes synthétiques puissants, se sont répandus dans de nombreuses régions, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où des décès leur sont liés. Ils ont également été détectés en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud et en Afrique. Les nitazènes ont été identifiés dans le « kush » en Sierra Leone, au Liberia, en Gambie, en Guinée et en Guinée-Bissau, illustrant leur diffusion géographique rapide.

Le fentanyl reste principalement concentré en Amérique du Nord, où il constitue une cause majeure de décès liés à la drogue. Les saisies ont augmenté depuis 2015, majoritairement aux États-Unis avec une origine principalement du Mexique. L’approvisionnement illégal en fentanyl sur les marchés européens de la drogue reste limité pour l’instant.

La kétamine présente un profil géographique en expansion. Le trafic est principalement mené en Asie de l’Est et du Sud-Est, mais s’est récemment étendu à d’autres régions, notamment l’Europe et l’Australie. Les principaux pays d’origine des saisies mondiales sont situés en Asie et en Europe.

Le trafic de prégabaline a augmenté ces dernières années, avec des concentrations de saisies en Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest et Centrale, au Proche et Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Europe de l’Ouest et Centrale. La fabrication et le départ du trafic sont concentrés en Asie du Sud, suivie par l’Afrique du Nord.

Les organisations criminelles

Le crime organisé, en particulier en lien avec le trafic de stupéfiants, constitue un phénomène complexe et en évolution rapide. Le trafic de stupéfiants représente une source de revenus considérable pour les organisations criminelles. Le commerce illégal de drogues génère des centaines de milliards de dollars chaque année dans le monde. Les rapporteurs distinguent le revenu brut (ventes totales) du revenu net (revenu brut moins les coûts de production ou d’achat). S’agissant des flux financiers illicites, il s’agit de la valeur des transactions illicites transfrontalières liées au trafic de stupéfiants. Au Mexique, ces flux représentent environ 1% du PIB national, et en Colombie, entre 0,4% et 2,8% du PIB national.

En Europe, les marchés de détail de drogues dans l’Union européenne ont généré environ 31 milliards d’euros de ventes en 2021, soit 0,3% du PIB total de la région. Une part significative de ce montant bénéficie probablement au crime organisé. Le cannabis (39%) et la cocaïne (37%) représentent la majorité de ces revenus. Au Brésil en 2023, le trafic de drogues était le crime le plus fréquemment lié aux crimes financiers (31% de tous ces crimes). En Albanie en 2022 et 2023, la production et le trafic de drogues étaient les activités les plus importantes pour les groupes criminels organisés, avec environ 60% des groupes opérant à l’échelle nationale. Des pays comme l’Irak, le Myanmar et le Pakistan ont noté le lien fort et mutuellement renforçant entre le crime organisé et le trafic de drogues, souvent source de violence et de corruption. Le revenu brut annuel généré par le trafic d’opiacés et de méthamphétamine le long de la route des Balkans était de 15,5 milliards de dollars entre 2019 et 2022, soit en moyenne 0,14% du PIB des pays de cette route. L’économie illicite des opiacés a traditionnellement représenté une grande proportion du PIB dans certains pays. En Afghanistan, la valeur des exportations potentielles d’opiacés était entre 1,7 et 2,6 milliards de dollars en 2021 (9 à 13% du PIB). Au Myanmar en 2023, elle était de 589 millions à 1,57 milliard de dollars (0,9 à 2,4% du PIB).

En Europe, les marchés de détail de drogues dans l’Union européenne ont généré environ 31 milliards d’euros de ventes en 2021, soit 0,3% du PIB total de la région. Une part significative de ce montant bénéficie probablement au crime organisé. Le cannabis (39%) et la cocaïne (37%) représentent la majorité de ces revenus. Aux États-Unis, entre 2000 et 2010, le revenu annuel de détail provenant des ventes illégales de drogues était estimé à 110 milliards de dollars. En 2016, ce chiffre est passé à 146 milliards de dollars, soit 0,8% du PIB. Le cannabis (36%), l’héroïne (29%), la méthamphétamine (18%) et la cocaïne (16%) étaient les principales drogues concernées.

En Asie du Sud-Est et Pacifique, la valeur de détail des marchés de méthamphétamine en Asie du Sud-Est et dans les régions voisines était estimée entre 30,3 et 61,4 milliards de dollars en 2019.

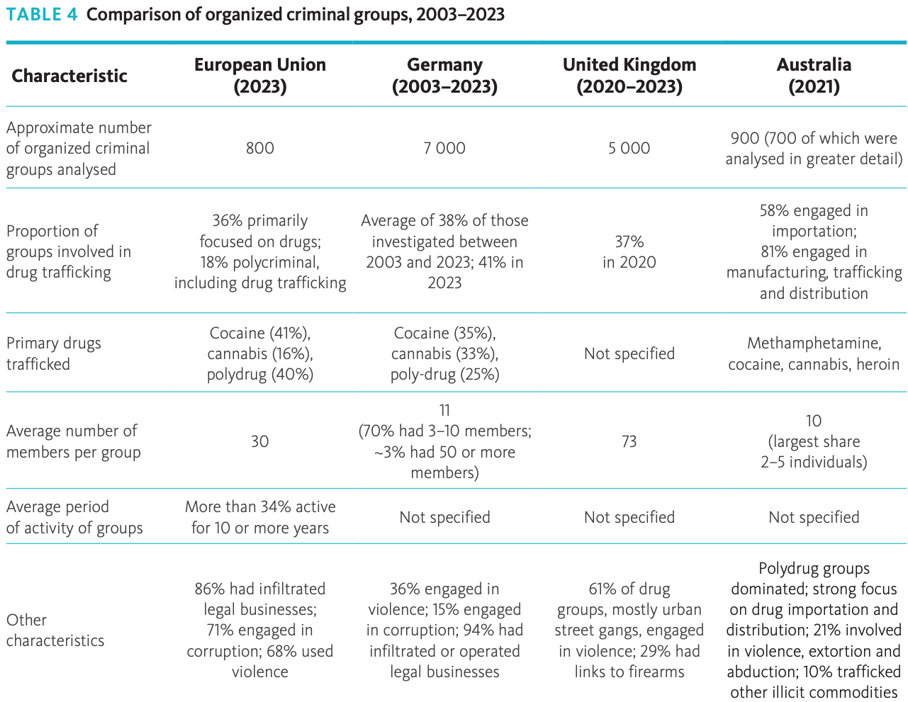

Ainsi, le trafic de drogues est une activité majeure pour une proportion considérable de groupes criminels organisés. Les groupes de trafic de drogues varient considérablement en structure et en activités. La plupart des groupes sont composés de seulement quelques membres (2 à 10 personnes), avec seulement une petite proportion de groupes beaucoup plus grands. De nombreux groupes s’infiltrent ou utilisent des entreprises légitimes, telles que des sociétés de transport, de logistique, immobilières ou financières, pour faciliter le mouvement de la contrebande et le blanchiment des profits.

Dans le contexte du trafic de stupéfiants, l’intégration verticale se réfère à la capacité d’un groupe criminel à contrôler plusieurs, voire toutes, les étapes de la chaîne d’approvisionnement en drogues. Le rapport indique que de nombreux groupes impliqués dans le trafic de stupéfiants ne sont pas intégrés verticalement sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Ils affichent une tendance à se concentrer sur des étapes spécifiques de ce processus. Certains groupes peuvent se spécialiser dans la culture du cannabis, tandis que d’autres peuvent se charger uniquement de sa distribution. Un groupe peut être spécialisé dans la livraison de cocaïne depuis les conteneurs dans les ports, ou encore fournir des services de transport de drogues à d’autres groupes.

Bien que certains groupes ne participent qu’à un segment de l’approvisionnement, d’autres peuvent exercer un contrôle sur plusieurs parties de la chaîne, de l’importation à la vente au détail. Les groupes qui ne couvrent qu’une partie du processus ont généralement une durée d’activité plus courte que ceux qui exercent un contrôle de bout en bout sur l’ensemble de la chaîne. Cette segmentation des rôles et cette spécialisation sont des caractéristiques courantes du paysage du crime organisé dans le trafic de stupéfiants, ce qui signifie qu’une intégration verticale complète n’est pas la norme pour de nombreux groupes.

Il existe également des différences en termes de spécialisation : certains groupes se concentrent sur une seule drogue ou une seule activité liée à la drogue (comme l’importation, la distribution ou la fabrication), tandis que d’autres sont poly-substances ou multi-activités. Par exemple, en Australie, les groupes spécialisés dans une seule drogue sont plus susceptibles d’être impliqués dans un plus grand nombre d’étapes de la chaîne d’approvisionnement que les groupes poly-substances.

Les groupes peuvent être largement classés selon leur orientation vers la « gouvernance » ou le « commerce ». Les groupes orientés vers le commerce sont généralement plus agiles, priorisant les transactions de marché et la maximisation des profits. Ils ont souvent des structures plus plates et moins hiérarchiques, ce qui leur confère une grande adaptabilité et une faible barrière à l’adhésion, avec un renouvellement fréquent des membres. Ils sont moins enclins à contrôler un territoire ou à maintenir une réputation par la violence. Les groupes orientés vers la gouvernance sont plus hiérarchiques et cherchent à contrôler des territoires, des marchés et les personnes qui s’y trouvent. Ils ont des portefeuilles plus larges et s’engagent dans une gamme plus étendue d’activités criminelles et de recherche de rentes. Ces groupes s’appuient sur des hiérarchies et des couches de gestion pour assurer le contrôle, ce qui limite leur taille et leur nombre. La propension à la violence varie selon la nature des groupes criminels. Les groupes orientés vers la « gouvernance » ont une forte propension à la violence, l’utilisant pour établir ou maintenir leur contrôle, faire respecter l’ordre interne et protéger leur réputation. En revanche, les groupes orientés vers le « commerce » sont moins susceptibles de s’engager dans la violence, car cela attire l’attention des autorités.

Le trafic de stupéfiants n’est pas une activité isolée, mais un moteur clé de la criminalité organisée qui alimente de nombreux autres crimes graves et génère des profits considérables, tout en s’adaptant constamment aux environnements et aux pressions des forces de l’ordre.Le trafic de stupéfiants est profondément lié à d’autres formes de criminalité grave et a des conséquences importantes sur la sécurité publique et la stabilité sociale. Le blanchiment d’argent constitue un lien direct, le trafic de stupéfiants étant une source majeure de profits illicites. Près de 50% des opérations de blanchiment d’argent signalées en Europe proviennent d’infractions liées aux drogues, chiffre nettement supérieur à celui des fraudes qui représentent environ un tiers des opérations. Les organisations impliquées dans le trafic de stupéfiants peuvent également tirer profit, direct ou indirect de la traite des êtres humains. Dans certains cas, cela implique de forcer des victimes à participer ou à faciliter le trafic de stupéfiants, par exemple en agissant comme guetteurs ou distributeurs. Il existe un lien fort, souvent bidirectionnel, entre le trafic d’armes à feu et le trafic de stupéfiants. En Haïti, des armes à feu sont importées illégalement tandis que des drogues sont exportées illégalement, parfois par les mêmes moyens de transport ou les mêmes groupes criminels, mettant en évidence une relation symbiotique importante. Au Royaume-Uni, la criminalité liée aux drogues et aux armes à feu se chevauche fréquemment, avec une forte connexion entre l’approvisionnement en stupéfiants et l’utilisation d’armes à feu.

La violence associée aux groupes de trafic de stupéfiants est souvent plus répandue que la violence liée au crime organisé en général. Cela est particulièrement visible en Amérique. En Équateur, le taux d’homicides est passé de 7,8 pour 100.000 habitants en 2020 à 45,7 pour 100.000 habitants en 2023, en grande partie à cause de la violence liée au trafic de cocaïne. L’augmentation des saisies de cocaïne ces dernières années s’est également accompagnée d’une violence accrue dans les Caraïbes, résultant principalement de la concurrence entre les gangs criminels pour le contrôle des marchés. Dans une moindre mesure, cette augmentation a aussi été observée parmi les groupes opérant en Europe occidentale et centrale, où la violence liée à la cocaïne a éclaté dans certains pays devenus des points d’entrée majeurs pour les cargaisons.

La corruption, y compris la corruption de haut niveau qui compromet les institutions étatiques, peut être utilisée par les organisations criminelles, notamment ceux orientés vers la « gouvernance ». Au Brésil, en 2023, le trafic de stupéfiants était le crime sous-jacent le plus fréquemment cité pour les crimes financiers (31%), marquant une augmentation significative par rapport à 2014, attribuée à l’expansion des activités criminelles liées au trafic.De nombreux groupes de trafiquants infiltrent ou s’appuient sur des secteurs commerciaux légitimes dans le cadre de leurs activités criminelles. Cela inclut l’utilisation de sociétés de transport et de logistique pour faciliter le mouvement de la contrebande, ainsi que des sociétés immobilières et financières pour blanchir les profits criminels. En 2023, 86% des réseaux criminels analysés dans l’Union Européenne avaient infiltré des entreprises légales.

Les caractéristiques des organisations criminelles sont fluides et dépendent de nombreux facteurs, y compris l’environnement politique, culturel et social. L’objectif clef des organisations orientées vers la gouvernance est de dominer un marché ou une zone géographique par des activités légales et illégales. Le trafic de stupéfiants peut être l’une de leurs nombreuses activités. Le contrôle territorial s’avère essentiel, souvent maintenu par la violence ou la menace de violence. Leur structure est hiérarchique, avec des codes de conduite internes. L’appartenance est souvent basée sur l’origine ethnique ou la parenté. Les exemples incluent les FARC-EP, le Cartel de Sinaloa, les groupes criminels serbes, le PCC (Primeiro Comando Capital) et la Camorra.

L’objectif principal des groupes orientés vers le commerce est l’échange efficace et à court terme de biens illégaux pour maximiser les profits. Le trafic de stupéfiants constitue l’activité principale ou unique. Ces organisations ont peu ou pas besoin de contrôler un territoire. Leur structure est plus plate ou en réseau, moins souvent régie par des règles strictes. L’appartenance est opportuniste, avec moins de barrières à l’entrée et une rotation fréquente. Ils présentent une faible propension à la violence, car elle attire l’attention des autorités. Les exemples incluent les petits groupes de trafic de méthamphétamine par voie terrestre en Asie du Sud-Est, les groupes utilisant des coursiers aériens au Japon, les vendeurs en ligne via le darknet et les réseaux nigérians en Europe.

Les effets de structures influent sur les priorités opérationnelles et la vulnérabilité des organisations criminelles. Les rapporteurs distinguent deux structures types. Dans le contexte du trafic de stupéfiants et des groupes criminels organisés, la distinction entre groupes centralisés et groupes décentralisés repose sur la manière dont ils sont structurés et dont ils gèrent leurs responsabilités et leurs décisions, souvent en équilibrant efficacité et sécurité.

Les groupes décentralisés privilégient l’efficacité sur la sécurité. Ils présentent une connectivité opérationnelle élevée entre les membres, souvent un noyau d’individus clés, avec moins de rôles et de responsabilités spécialisés pour les membres. Ces organisations ont des délais plus courts pour accomplir les tâches et sont moins averses au risque, favorisant les tactiques d’approvisionnement qui priorisent les transactions et sont plus enclines à tolérer les pertes et l’exposition. La suppression d’un seul individu a peu d’effet perturbateur sur les fonctions globales de l’organisation en raison de leur interconnexion élevée. Ces groupes sont moins sensibles aux actions d’application de la loi indifférenciées.

Les groupes centralisés privilégient la sécurité sur l’efficacité. Ils présentent moins de connectivité opérationnelle entre les membres, avec plus de rôles et de responsabilités spécialisés pour les membres. Ces organisations ont des délais plus longs pour accomplir les tâches et sont plus averses au risque, favorisant les tactiques d’approvisionnement qui réduisent les pertes et l’exposition. Ces groupes réduisent le risque d’infiltration ou de fuites en dissimulant l’implication des membres principaux par des couches supplémentaires ou des intermédiaires. Le flux d’informations et les décisions relèvent de la responsabilité d’individus clés. L’élimination d’un nœud clé (comme l’intermédiaire principal) peut couper efficacement la connexion entre les groupes d’individus, perturbant ainsi les opérations. Les groupes centralisés peuvent être plus efficacement perturbés en ciblant les gestionnaires de niveau intermédiaire qui contrôlent le flux d’informations et transmettent les décisions.

En somme, les groupes décentralisés sont caractérisés par une efficacité opérationnelle et une résilience face à la perte d’individus, tandis que les groupes centralisés privilégient la sécurité et le contrôle des informations, rendant leur infiltration plus difficile, mais les rendant plus vulnérables si des acteurs clés sont ciblés. L’exemple de la mafia italienne illustre cette complexité structurelle. Les groupes de la mafia italienne, comme Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta et la Camorra, sont des conglomérats de clans ou de « familles » qui contrôlent des territoires et s’adaptent aux opportunités locales et mondiales. Historiquement, Cosa Nostra a joué un rôle important dans le trafic international d’héroïne. Cependant, les actions de répression ont réduit leur rôle, et aujourd’hui, ils se concentrent davantage sur la recherche de rente. La ‘Ndrangheta est considérée comme l’organisation la plus influente dans le trafic de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud. Certains clans de la ‘Ndrangheta mènent des relations commerciales étendues liées aux stupéfiants en Amérique latine, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Cependant, la plupart des clans de la ‘Ndrangheta conservent une structure très traditionnelle et un contrôle territorial dans leurs zones d’origine, agissant comme des groupes orientés vers la gouvernance.

Les marchés de stupéfiants et les chaînes d’approvisionnement sont très résilients à la pression des forces de l’ordre. Les marchés de stupéfiants présentent un degré élevé de connectivité inter-groupes, ce qui signifie que de nombreuses relations interdépendantes et opportunités de coopération existent entre les groupes. Les groupes de trafic de stupéfiants sont dynamiques et peuvent adapter leur organisation structurelle en augmentant la décentralisation ou en se centralisant davantage, en fonction des menaces .Les organisations criminelles innovent dans leurs moyens de production, de trafic ou de livraison pour réduire les risques. L’adoption d’appareils de communication électronique a par exemple réduit les temps d’attente et a conduit à des modèles de service de livraison plutôt qu’à des points de vente fixes.

La réduction de l’offre constitue une composante importante de la politique antidrogue. Les actions de répression indiscriminées sont considérées comme les moins efficaces pour perturber les marchés de la drogue. Les interventions sont plus efficaces lorsqu’elles sont bien ciblées et tiennent compte des variations dans la nature et la structure des groupes.

Les stratégies de perturbation varient selon la structure du groupe. Les groupes décentralisés sont vulnérables à l’infiltration et à la dégradation de la confiance entre les membres, par exemple via des informateurs. Le ciblage des courtiers d’information ou des intermédiaires peut perturber les flux d’informations. Les groupes centralisés sont plus vulnérables à la pression ciblée sur les individus clés qui servent de pivots, qui ont le plus haut degré de connectivité, ou qui ont des compétences spécialisées comme les blanchisseurs d’argent ou les chimistes. Le ciblage des cadres intermédiaires qui gèrent les opérations quotidiennes et traduisent les décisions de la direction peut être très perturbateur sans nécessairement augmenter la violence.

Le ciblage du leadership (stratégies de décapitation) présente une efficacité variable. Dans certains cas, cela peut être efficace contre les groupes insurgés ou terroristes. Cependant, pour les groupes axés sur le commerce de stupéfiants, le ciblage des leaders peut entraîner des résultats indésirables, tels qu’une augmentation de la violence due à la fragmentation et à la concurrence interne, même si l’approvisionnement est temporairement perturbé.

Une cartographie détaillée d’un groupe ou d’un réseau criminel s’avère essentielle, bien que difficile, car elle permet d’identifier les vulnérabilités et de concevoir des interventions plus efficaces. L’objectif à long terme consiste à orienter la pression des forces de l’ordre pour forcer les groupes à s’adapter de manière moins socialement nuisible, par exemple en réduisant la violence associée au trafic de stupéfiants, plutôt que de viser uniquement la réduction des volumes de drogues.

En France…

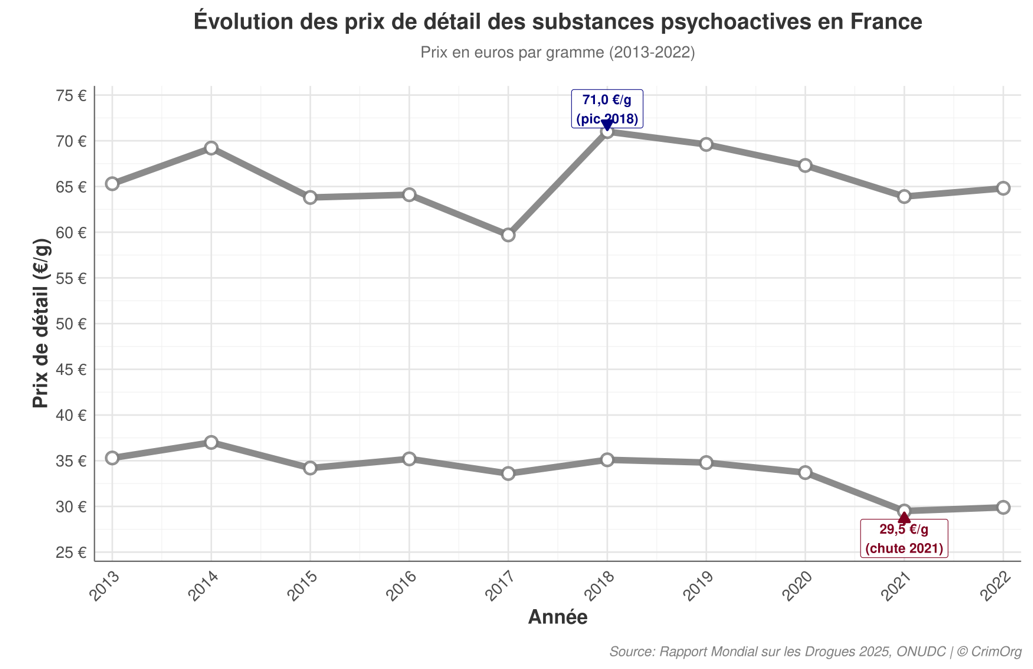

Les jeux de données disponibles en marge du rapport permettent de faire un focus sur quelques points clefs qui illustrent la situation française face au phénomène criminel lié au trafic de stupéfiants. L’analyse des prix de détail des substances psychoactives en France sur la période 2013-2022 révèle des dynamiques contrastées. La cocaïne, notamment présente une relative stabilité autour de 65 €/g avec un coefficient de variation de 5,2%, tandis que la chute du prix d’héroïne marque une rupture à partir de 2021. L’écart entre cocaïne et héroïne s’est considérablement creusé, passant de 1,85 en 2013 à 2,17 en 2022.

Prix de la cocaïne (courbe du haut) et de l’héroïne (courbe du bas)

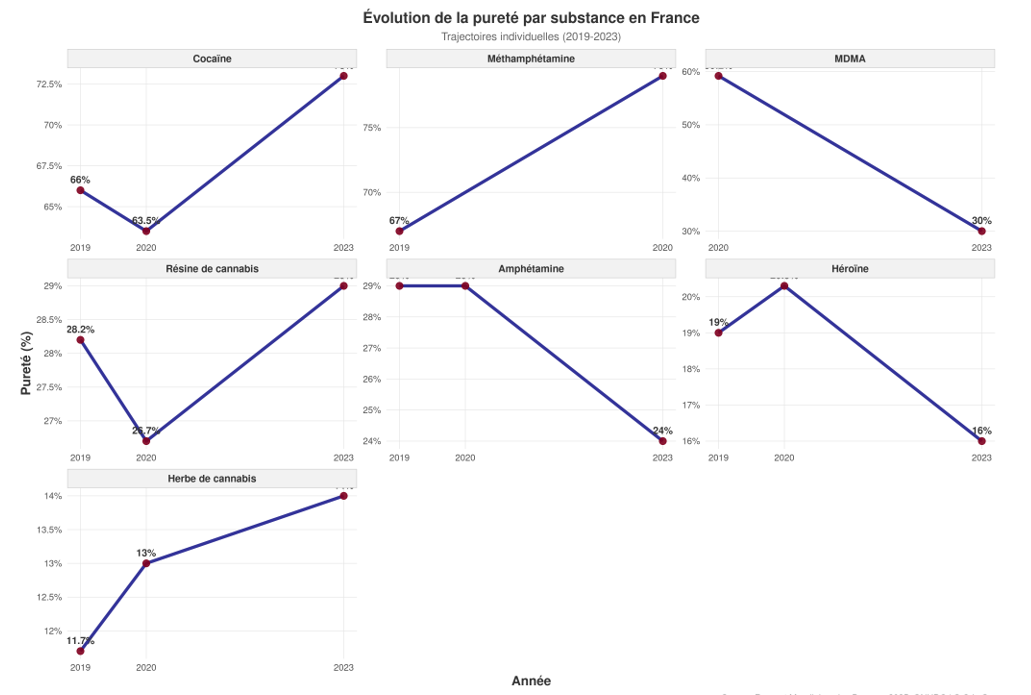

L’analyse des données disponibles relatives a la pureté des substances en France révèle des évolutions contrastées selon les familles de substances, témoignant de dynamiques de marché distinctes et de facteurs géopolitiques variables. Le cannabis présente un profil stable. La cocaïne suit une trajectoire ascendante constante, passant de 66% à 73%. À l’inverse, les substances synthétiques connaissent une dégradation préoccupante. Le taux de pureté de la MDMA, chute de 59,2% à 30%. L’amphétamine subit une altération plus modérée de 29% à 24% L’héroïne témoigne d’une fragilisation structurelle, sa pureté se dégradant de 20,3% à 16%. Cette détérioration s’inscrit dans l’émergence d’opioïdes de synthèse moins coûteux.

Entre 2019 et 2023, les autorités judiciaires en France ont démantelé 18 laboratoires clandestins. L’héroïne domine largement cette activité avec 9 laboratoires neutralisés, soit 50% du total des démantèlements. Cette prédominance se concentre sur les années 2020 (4 laboratoires) et 2022 (5 laboratoires). La méthamphétamine représente le second secteur avec 5 laboratoires démantelés, soit 28% du total. Cette activité se caractérise par une régularité avec 1 laboratoire découvert chaque année de 2020 à 2022, plus 2 laboratoires en 2019.Les substances classées « Autres dont NSP » totalisent 4 laboratoires. Cette catégorie apparaît en 2021 (1 laboratoire), se maintient en 2022 (1 laboratoire) et double en 2023 (2 laboratoires). Les substances de type « Ecstasy » ne représentent qu’1 laboratoire démantelé en 2021, soit 6% du total. L’évolution chronologique révèle deux pics d’activité : 2020 avec 5 laboratoires démantelés et 2022 avec 7 laboratoires, encadrant une année 2021 plus modeste avec 3 découvertes. L’année 2023 marque un repli avec seulement 2 laboratoires neutralisés, concentrés exclusivement sur la catégorie « Autres». La répartition annuelle montre une alternance entre années d’intensification (2020, 2022) et années de moindre activité détectée (2019, 2021, 2023), avec une concentration notable sur l’héroïne et la méthamphétamine qui représentent ensemble 78% des laboratoires démantelés sur la période.

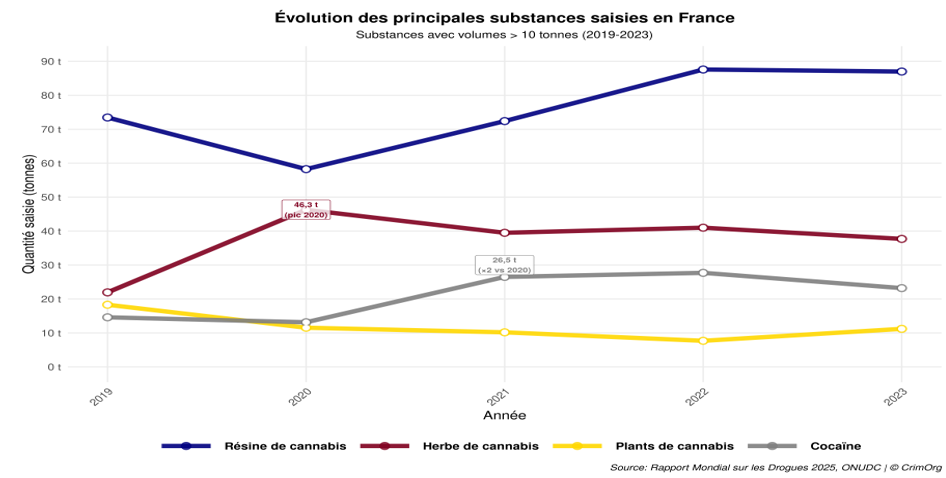

Les données relatives aux saisies révèlent qu’en dépit des variations observées par forme, le cannabis maintient une position hégémonique sur le marché des stupéfiants saisis, avec un volume global stabilisé autour de 135-140 tonnes annuellement depuis 2021. Cette constance témoigne de la maturité de ce marché et de l’ancrage structurel de ces substances dans les circuits de consommation.

Voir le rapport ici

ou https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2025.html

Par Sandrine Le Bars

| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |

|---|