Rapport Unicef : Protéger les enfants contre l’exploitation criminelle

UNICEF-France | 30.07.25 Le 30 juillet dernier, Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, l’UNICEF-France a publié un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs . Il souligne la difficulté d’en mesurer l’ampleur, faute d’outils statistiques et de coordination entre institutions, et décrit les vulnérabilités qui exposent les enfants (notamment les mineurs non accompagnés) aux exploiteurs : manipulation, dépendance chimique, violences. L’UNICEF-France y formule des recommandations pour renforcer la prévention, l’identification, la protection et la gouvernance, dans une approche fondée sur les droits de l’enfant.

Le 30 juillet dernier, Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, l’UNICEF-France a publié un rapport sur l’exploitation criminelle des mineurs . Il souligne la difficulté d’en mesurer l’ampleur, faute d’outils statistiques et de coordination entre institutions, et décrit les vulnérabilités qui exposent les enfants (notamment les mineurs non accompagnés) aux exploiteurs : manipulation, dépendance chimique, violences. L’UNICEF-France y formule des recommandations pour renforcer la prévention, l’identification, la protection et la gouvernance, dans une approche fondée sur les droits de l’enfant.

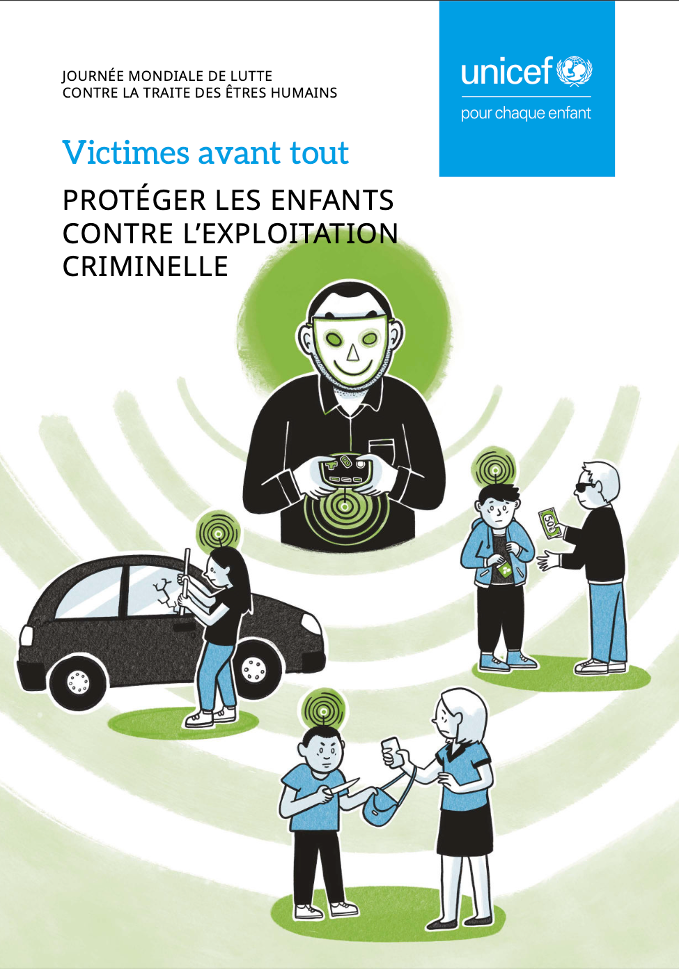

L’exploitation criminelle des mineurs est une forme de traite des êtres humains. Selon le Protocole de Palerme, la traite consiste à recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes dans un but d’exploitation. En ce qui concerne le consentement de l’enfant, le rapport indique que « comme établi par le droit international, le consentement est indifférent à la caractérisation du statut de victime ». Il précise également que l’idée selon laquelle un mineur pourrait avoir consenti à son exploitation, évoquant une « participation active et volontaire », et ainsi être poursuivi comme auteur, entre en contradiction avec le droit international. En effet, celui-ci affirme que le consentement du mineur n’affecte en rien la qualification de traite ni le droit au statut de victime S’agissant de la nécessité de prouver des moyens coercitifs, le rapport rappelle que « si la victime est un enfant, aucun des moyens susmentionnés n’est nécessaire pour caractériser la traite des êtres humains. Seuls l’acte et le but doivent être pris en compte ».

La directive européenne 2024/1712 élargit la définition de la traite pour inclure l’exploitation d’activités criminelles : elle qualifie de traite le fait de contraindre quelqu’un à commettre des infractions (comme le vol à la tire, le vol à l’étalage ou le trafic de drogue) à des fins lucratives. Le droit français, via l’article 225-4-1 du Code pénal, considère la traite des mineurs comme un acte de recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil à des fins d’exploitation, même en l’absence de preuves de moyens coercitifs, et punit cette infraction d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 1.500.000 euros d’amende. Pour clarifier la lecture de cette note, il convient de préciser que l’UNICEF-France privilégie le terme « exploitation criminelle » plutôt que « contrainte à commettre des délits ». Dans le cas des mineurs, il n’est pas nécessaire de prouver l’usage de contrainte pour caractériser la traite, et cette terminologie permet de reconnaître pleinement leur statut de victimes.

L’UNICEF-France constate que de nombreux enfants victimes restent invisibilisés et que les systèmes d’exploitation demeurent mal appréhendés par les pouvoirs publics, en particulier lorsque des exploiteurs les conduisent à commettre des actes répréhensibles pour leur compte ou celui de tiers. Dans ces situations, la traite est rarement désignée comme telle, alors qu’il s’agit bien d’une forme d’exploitation. Parmi les délits et crimes concernés figurent le proxénétisme, le trafic de stupéfiants, diverses formes de vol (à la tire, au distributeur automatique de billets, cambriolages, recel de cartes bancaires, arnaques à la charité), les infractions liées à l’aide au passage illégal des frontières (transport de matériel pneumatique, intendance d’un campement en vue d’un passage, conduite de bateau), la possession ou l’utilisation de documents frauduleux, les atteintes à l’intégrité physique et certaines infractions en lien avec le terrorisme.

Ampleur du phénomène

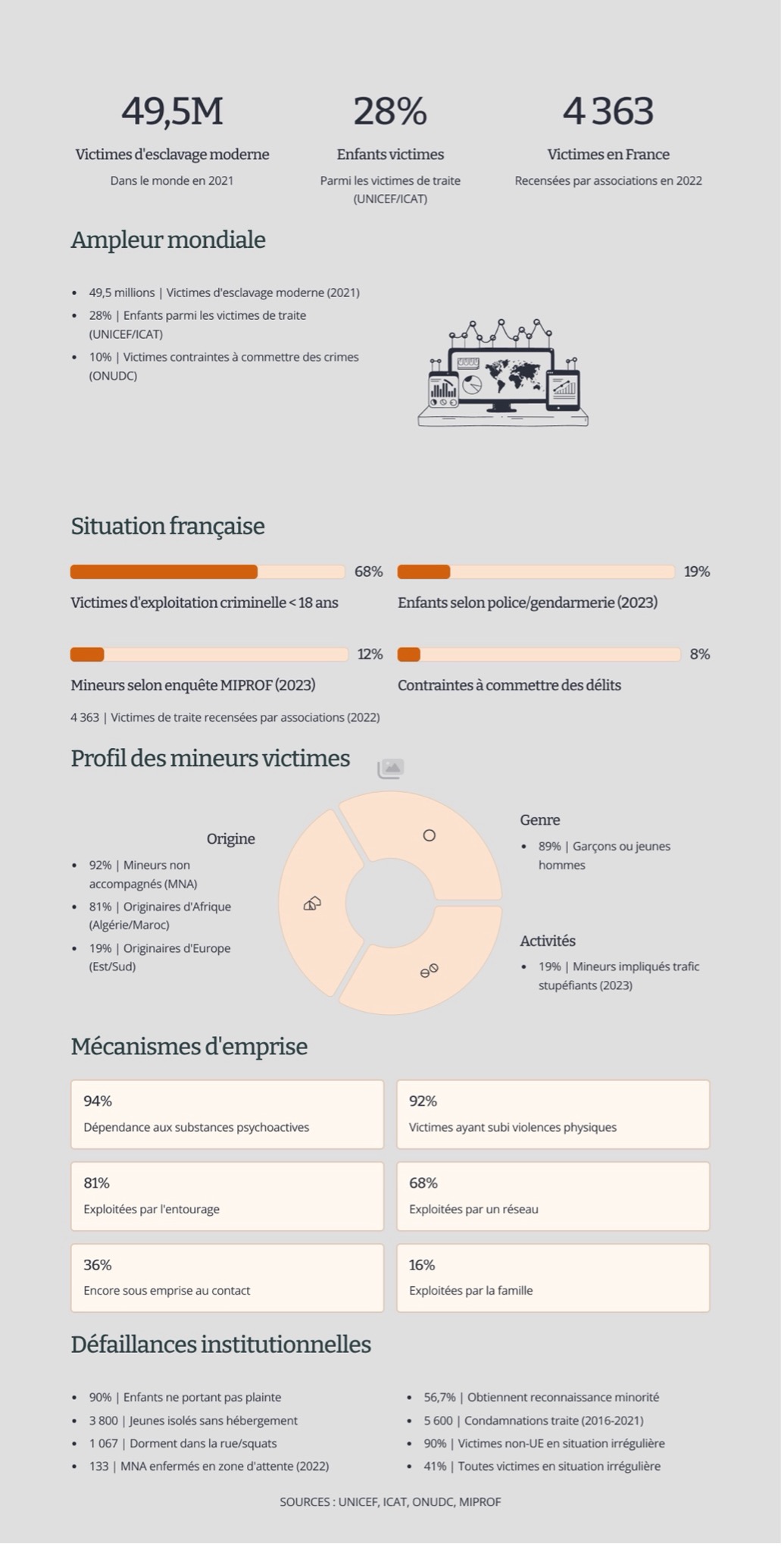

En 2021, l’esclavage moderne concernait environ 49,5 millions de personnes dans le monde. Les mineurs représentaient près de 28 % des victimes de traite identifiées au niveau mondial. En 2020, 10 % des cas de traite recensés à l’international impliquaient des victimes contraintes à commettre des crimes ou des délits.

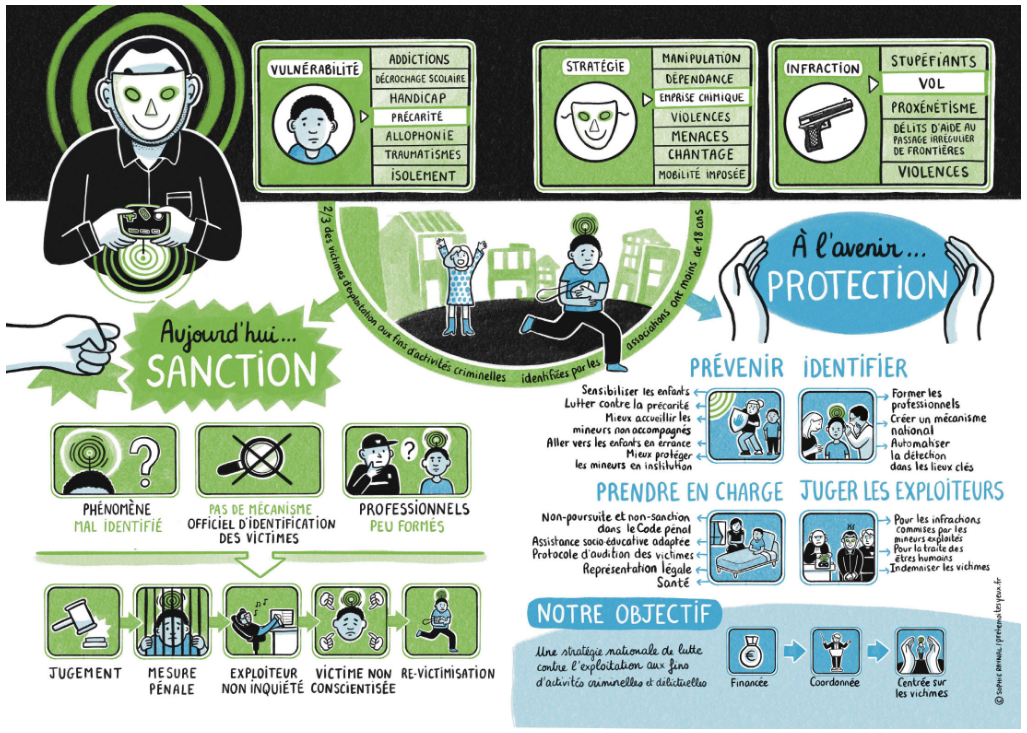

En France, faute d’outils statistiques adaptés, d’un système national d’identification des victimes et de croisements de données entre institutions, il est difficile, voire impossible, de quantifier précisément la traite des êtres humains. Cette limite est particulièrement marquée pour l’exploitation criminelle, souvent mal reconnue, et pour laquelle les mineurs victimes sont plus fréquemment enregistrés comme délinquants que comme victimes de traite.

Selon les données associatives, 8 % des 4.363 victimes accompagnées par les associations étaient « contraintes à commettre des délits », un chiffre considéré comme largement inférieur à la réalité. Les données administratives de la police et de la gendarmerie pour 2023 montrent qu’une victime sur cinq enregistrée (19 %) était un mineur. Cette proportion est encore plus élevée dans les cas d’exploitation criminelle : plus des deux tiers des personnes concernées (68 %) auraient moins de 18 ans. Ils constituent des cibles privilégiées de la traite en raison de multiples facteurs de vulnérabilité : jeune âge, précarité multidimensionnelle (sociale, économique, administrative), placement en institution, décrochage scolaire, handicaps, méconnaissance des droits, maîtrise insuffisante de la langue du pays d’accueil (allophonie), analphabétisme, errance, parcours migratoire traumatique, consommation de produits psychoactifs, troubles de santé mentale ou antécédents de violence.

Les mineurs victimes d’exploitation criminelle identifiés par les associations sont en grande majorité des mineurs non accompagnés (92 %). Ils proviennent principalement du continent africain (81 %, notamment d’Algérie et du Maroc) et, pour une part moindre, d’Europe (19 %, notamment de l’Est et du Sud comme la Roumanie et la Bosnie‑Herzégovine). La majorité sont des garçons ou de jeunes hommes (89 %). Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l’ensemble des profils de mineurs exploités, en particulier ceux issus de quartiers défavorisés.

Les mineurs non accompagnés sont particulièrement exposés en raison de leur isolement, des barrières linguistiques et de leur méconnaissance des systèmes de protection. Les exploiteurs exploitent ces vulnérabilités pour les contraindre à des actes criminels en échange du remboursement de dettes liées au voyage, du paiement d’un hébergement en squat ou d’une protection. Dans le nord de la France, certains sont impliqués dans des trafics afin de financer leur passage vers le Royaume‑Uni.

L’exploitation peut également se produire au sein de la cellule familiale ou de réseaux communautaires structurés, comme dans le cas des groupes « Hamidovic » où de jeunes filles sont contraintes à des vols avec violence. Le rapport signale aussi une implication importante de mineurs dans le trafic de stupéfiants : en 2023, 19 % des personnes mises en cause pour trafic étaient mineures, certaines âgées de seulement 12 ou 13 ans. Dans des cas extrêmes, des mineurs sont utilisés comme tueurs à gages. Enfin, un nombre significatif de mineurs subissent une poly‑exploitation, combinant vols, exploitation sexuelle et trafic de drogue.

Les exploiteurs exercent une emprise qui peut s’appuyer sur des réseaux internationaux structurés ou sur des dynamiques plus informelles au sein de l’entourage proche ou de la famille. Les chiffres de la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humain) pour 2022 indiquent que 81 % des victimes contraintes à commettre des délits étaient exploitées par un membre de leur entourage et 16 % par leur propre famille. La présence d’un réseau n’est pas nécessaire pour caractériser la traite : une seule personne exerçant une emprise sur un seul enfant suffit. En 2022, seules 68 % des victimes de traite étaient exploitées par un réseau.

Cette emprise prend des formes diverses. Elle peut être fondée sur la manipulation, lorsque l’exploiteur attire le mineur par de fausses promesses d’une vie meilleure ou d’argent facile, souvent relayées via les réseaux sociaux (Whatsapp, Instagram), exploitant ainsi sa vulnérabilité et sa quête de reconnaissance. Elle peut aussi passer par l’installation d’une dépendance matérielle, psychologique et affective : offrir un logement, de la nourriture ou une protection permet de renforcer l’isolement de la victime et d’empêcher tout recours aux autorités ou aux éducateurs.

L’emprise chimique constitue une autre méthode : instaurer une dépendance à des substances psychoactives, comme le Rivotril ou le Lyrica (ou prégabaline), devient un moyen de contrôle pour contraindre à commettre des infractions. En 2022, 94 % des victimes de traite accompagnées par les associations étaient en situation de dépendance à des substances.

L’emprise se manifeste également par l’invisibilisation : usage de faux papiers, déplacements fréquents, fausses déclarations de majorité ou adoption d’alias, rendant la détection par les dispositifs de protection plus difficile. La mobilité organisée par les exploiteurs, en déplaçant les mineurs entre différentes villes ou pays pour commettre des crimes, renforce encore cette emprise en les maintenant hors d’atteinte des dispositifs de repérage. Enfin, l’emprise peut se traduire par la violence et le chantage : 92 % des victimes de traite ont subi des violences physiques, auxquelles s’ajoutent fréquemment des violences sexuelles, des séquestrations et des menaces envers leur entourage, comme en témoignent des affaires récentes à Marseille.

La réponse des autorités demeure préoccupante. Le discours public et politique se concentre principalement sur la répression de la délinquance juvénile, en négligeant l’emprise comme cause sous-jacente des infractions commises par les mineurs. Les enfants victimes d’exploitation criminelle sont ainsi insuffisamment reconnus et protégés en tant que victimes de traite. À Calais, les signalements pour contrainte à commettre des délits sont souvent traités sous l’angle de la répression des réseaux de passage, ce qui instrumentalise les victimes au lieu de les protéger. À Mayotte, les mineurs assistants de passeurs sont poursuivis comme co-auteurs plutôt que reconnus comme victimes.

Le système judiciaire privilégie fréquemment les procédures accélérées et les mesures répressives à l’égard des mineurs non accompagnés, au détriment de solutions socio-éducatives. Cela peut conduire à des détentions provisoires faute de domicile stable, puis à des sorties de détention sans prise en charge adaptée, favorisant ainsi une nouvelle victimisation et la récidive. L’UNICEF-France souligne que la traite est rarement prise en compte dans les enquêtes et les procès, même lorsque des signes évidents d’exploitation sont présents.

Dans le cadre du trafic de stupéfiants, bien que de nombreux indicateurs de traite soient médiatisés (recrutement par des trafiquants, emprise des réseaux, violences subies) ces enfants ne sont pas réellement considérés comme des victimes par l’opinion publique ou par les décideurs. Les politiques gouvernementales centrées sur la « guerre contre la drogue » peuvent involontairement perpétuer le problème en ne reconnaissant pas ces enfants exploités comme victimes. En conséquence, ce sont souvent les mineurs victimes qui font l’objet de poursuites pénales, tandis que la responsabilité des exploiteurs pour l’infraction de traite des êtres humains est rarement recherchée, ce qui contribue à la perpétuation de l’exploitation.

Prévention

L’UNICEF-France rappelle que protéger les enfants contre l’exploitation criminelle commence par agir sur les causes de leur vulnérabilité et combler les manques des dispositifs actuels.

Les mineurs non accompagnés (MNA) doivent bénéficier, dès leur arrivée, d’un accueil conforme aux droits de l’enfant : prise en charge adaptée, relation de confiance avec les institutions, orientation rapide vers la protection de l’enfance. Le rapport préconise de revoir les pratiques d’accueil et de traitement par les forces de l’ordre. Un rapport interassociatif co-rédigé par l’UNICEF-France formule 90 recommandations en ce sens. En 2022, au moins 133 MNA y ont été enfermés, dans des conditions similaires aux centres de rétention, malgré leur exclusion légale depuis 2024. Des victimes potentielles de traite sont ainsi traitées comme des migrants irréguliers. L’usage de faux papiers, souvent fourni par les exploiteurs, est pourtant un indicateur de traite. Le Pacte européen sur la migration et l’asile risque d’augmenter encore ces placements. Le rapport insiste sur l’interdiction de tout enfermement administratif de mineurs aux frontières.

La présomption de minorité doit être appliquée. Un enfant qui se déclare mineur doit rester pris en charge jusqu’à la décision judiciaire définitive. En 2024, près de 3.800 jeunes isolés étaient sans hébergement pendant leur recours, dont 1.067 à la rue ou en squat, les exposant directement aux réseaux. Il faut garantir un hébergement d’urgence et adapté, même lorsque la minorité n’est pas reconnue en dernier recours. Aller vers les enfants vulnérables est indispensable. En août 2024, 2.043 enfants vivaient à la rue, dont 467 âgés de moins de trois ans. Le rapport recommande le renforcement de la prévention spécialisée sur tout le territoire, avec des professionnels formés, des équipes éducateurs/médiateurs, des accueils de jour et des dispositifs d’urgence proches des lieux de vie.

La protection de l’enfance doit être améliorée. Certains placements, en hôtel ou en structures sous-dotées, favorisent les fugues ou le maintien sous emprise. Les exploitants peuvent recruter directement dans ces lieux. Le rapport recommande d’augmenter la qualité des conditions d’accueil, de former les professionnels et de privilégier le placement familial. Enfin, sensibiliser les enfants aux risques est essentiel. Les campagnes doivent inclure toutes les formes d’exploitation, viser aussi les jeunes déscolarisés et utiliser des supports multilingues. Le rapport appelle à des campagnes nationales sur le recrutement en ligne et à promouvoir le 119 comme numéro d’urgence pour les enfants exposés à la traite.

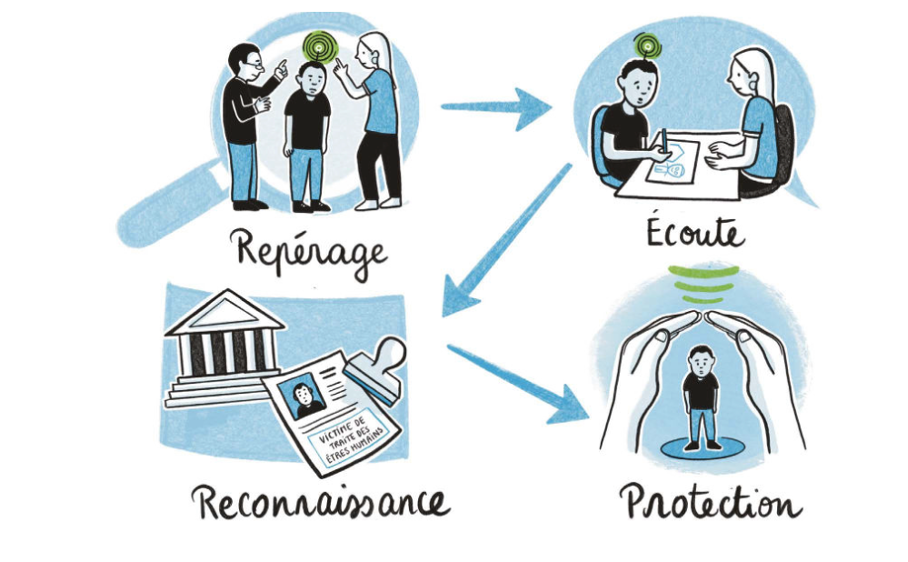

Identification

Reconnaître les enfants victimes d’exploitation criminelle est une étape essentielle pour les protéger. Le rapport souligne que l’identification reste lacunaire et repose trop souvent sur des procédures pénales, au détriment d’une prise en charge immédiate et adaptée. Former les autorités compétentes constitue à la fois une obligation, une recommandation forte et, dans tous les cas, une nécessité pratique. Au niveau international, l’article 10 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (Convention de Varsovie) établit une obligation explicite : les États parties doivent former les autorités compétentes à l’identification des victimes. À cette obligation juridique s’ajoutent des recommandations fortes : en 2023, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a recommandé à la France de renforcer la formation des professionnels travaillant avec ou pour les enfants sur la traite des enfants, formulation qui relève d’une forte incitation plutôt que d’une contrainte directe. Le GRETA, organe de suivi de la Convention de Varsovie, estime que l’identification des enfants victimes « nécessite » une formation spécialisée afin que, même lorsqu’un enfant n’exprime pas explicitement une crainte concrète, les risques soient reconnus et une protection assurée sans délai. Au niveau européen, la directive 2024 rappelle la vulnérabilité particulière des enfants à l’exploitation criminelle et indique que « les États membres devraient promouvoir ou proposer des formations régulières et spécialisées » pour les professionnels susceptibles d’être en contact avec ces enfants, formulation qui traduit une recommandation forte, mais non une obligation stricte tant qu’elle n’est pas transposée en droit national.

Ces formations doivent viser un large public : enseignants, personnels médicaux, éducateurs, travailleurs sociaux, forces de l’ordre, magistrats, avocats. Les indicateurs à connaître incluent la dissimulation de minorité, l’utilisation d’alias, une apparence physique négligée, des problèmes de santé, des signes de violence, l’absence de documents d’identité, la méfiance ou le refus de protection, les déplacements en groupe dans des lieux d’exploitation, l’errance, un discours flou sur les relations personnelles ou le parcours migratoire, ou encore la présence d’un adulte accompagnateur qui n’est pas responsable légalement. Dans de nombreux cas, l’enfant ne conserve qu’une part dérisoire des bénéfices, supporte seul les risques et peut avoir été recruté sous de fausses promesses ou contraint par l’addiction ou la violence. Le rapport recommande que la MIPROF organise des formations régulières, diffuse des documents de référence clairs, et que des campagnes de sensibilisation du grand public soient mises en place pour faciliter la reconnaissance des signes et orienter vers les dispositifs adaptés.

La mise en place d’un mécanisme national d’identification et d’orientation est jugée urgente. L’identification ne doit pas reposer uniquement sur la police ou la gendarmerie et doit être dissociée de toute procédure pénale. Ce mécanisme, placé sous pilotage interministériel et adossé à la MIPROF, rassemblerait protection de l’enfance, justice, santé et éducation. Actuellement, les enfants sont souvent identifiés uniquement lors d’interpellations comme auteurs présumés, ce « réflexe pénal » faisant obstacle à leur reconnaissance comme victimes. Le Royaume‑Uni, avec son National Referral Mechanism (NRM) et sa version décentralisée pour les enfants lancée en 2021, offre un modèle efficace qui a entraîné une hausse significative des signalements, l’exploitation criminelle étant la forme la plus fréquente. Le rapport préconise de s’en inspirer : permettre le signalement officiel par les professionnels en contact direct avec les enfants, confier l’évaluation à une instance pluridisciplinaire, garantir la possibilité de recours en cas de refus, instaurer une présomption de statut de victime avec mesures de protection pendant l’évaluation, et articuler ce dispositif avec les procédures départementales de traitement des informations préoccupantes.

L’évaluation des indicateurs de traite doit être systématique aux frontières, lors de la mise à l’abri des mineurs non accompagnés et lorsqu’un mineur est suspecté d’avoir commis une infraction. Aux frontières, chaque personne se déclarant mineure ou présentant de faux documents devrait faire l’objet d’un examen approfondi ; la UK Border Force est citée comme exemple pour ses équipes spécialisées et la formation de son personnel à la détection des victimes. Lors de l’accueil provisoire d’urgence, il est recommandé d’évaluer immédiatement les indicateurs, en distinguant clairement l’évaluation sociale de l’évaluation de minorité et en intégrant une analyse spécifique des risques liés à la traite, avec l’appui de référents spécialisés. Enfin, lorsqu’un mineur est suspecté d’avoir commis une infraction, il est essentiel de vérifier si celle-ci résulte d’une contrainte exercée par un adulte. La garde à vue, parfois présentée comme un moyen d’éloigner la victime du réseau, peut être contre-productive et traumatisante. L’article 13 de la Convention de Varsovie prévoit un délai de rétablissement et de réflexion d’au moins trente jours pour toute personne, adulte ou enfant, qu’il existe des motifs raisonnables de considérer comme victime de traite. Ce délai doit permettre de se rétablir physiquement et psychologiquement, d’échapper à l’influence des trafiquants, de décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes, et de bénéficier des mesures d’assistance prévues à l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la même Convention. Ces mesures incluent au minimum un hébergement sûr, un soutien psychologique, l’accès aux soins d’urgence, un interprétariat, un accompagnement juridique, la prise en compte des intérêts des victimes dans la procédure pénale, ainsi que l’accès à l’éducation. Le rapport recommande que, dans ce contexte, l’évaluation des indicateurs de traite soit confiée à un éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse.

Protection

Parmi les principes essentiels dans la lutte contre la traite des êtres humains figure celui de non‑poursuite et de non‑sanction, ancré dans le droit international et européen. Il stipule que les victimes de traite ne doivent pas être arrêtées, inculpées, détenues, poursuivies, ni pénalisées pour un comportement illégal commis en conséquence directe de leur exploitation. Pour les enfants, cette protection est renforcée : les États sont appelés à garantir que les mineurs exploités ne fassent pas l’objet de poursuites pénales ou de sanctions pour des infractions découlant de leur statut de victime.

Les textes poursuivent plusieurs objectifs : protéger les droits des victimes en assurant leur accès à l’assistance et en évitant de nouvelles formes de traumatisme, encourager leur coopération avec les autorités pour signaler les crimes et témoigner contre les trafiquants, préserver les intérêts de la justice en évitant de sanctionner des actes qui n’auraient pas été commis sans l’exploitation, et les protéger des conséquences des actes imposés par leurs exploiteurs.

En France, ce principe n’est pas explicitement inscrit dans le Code pénal. Les mécanismes d’exonération existants — force majeure, contrainte physique ou morale, état de nécessité (articles 122‑2 et 122‑7) — reposent sur des critères stricts qui diffèrent de ceux applicables à la traite, et leur application est rare, la preuve de la contrainte étant difficile à établir infraction par infraction. Certaines circulaires de politique pénale, comme celle du 28 mars 2023, évoquent la nécessité de ne pas poursuivre les mineurs exploités et de privilégier les mesures éducatives, mais elles restent insuffisamment contraignantes. Certaines formulations, mentionnant la « participation active et volontaire » du mineur, sont même contraires au droit international, qui établit que le consentement de l’enfant est indifférent à la qualification de la traite et que la contrainte n’a pas à être prouvée pour les mineurs. L’UNICEF-France souligne que cette absence d’inscription claire dans la loi, combinée au manque d’alternatives solides à la réponse pénale, conduit à une application partielle du principe et à l’invisibilisation du phénomène, la judiciarisation visant souvent à responsabiliser le jeune en tant qu’auteur plutôt qu’à reconnaître son statut de victime.

Certains pays offrent des exemples de mise en œuvre complète : en Belgique, une loi de mai 2019 établit que toute victime de traite ayant commis des infractions en conséquence directe de son exploitation ne peut être sanctionnée, ce qui a entraîné une augmentation des enquêtes et poursuites contre les trafiquants ; au Royaume‑Uni, le Modern Slavery Act et le Human Trafficking and Exploitation Act reconnaissent une défense pénale spécifique pour les victimes, y compris mineures, lorsque l’infraction est directement liée à leur exploitation, sans condition de coopération préalable. Dans ce pays, un mécanisme interinstitutionnel permet à la police de ne pas engager de poursuites si le mineur est orienté vers le National Referral Mechanism (NRM) et que son statut de victime est confirmé. Le rapport recommande à la France d’inscrire explicitement dans le Code pénal le principe d’irresponsabilité pénale des victimes de traite pour toute infraction commise en conséquence directe de leur exploitation, de garantir sa mise en œuvre effective par voie réglementaire et circulaire, de permettre la suspension des poursuites dans l’attente d’une décision sur le statut de victime, d’effacer les mentions correspondantes au casier judiciaire, de rediriger automatiquement tout mineur concerné vers le juge des enfants pour une assistance éducative, de mettre en place une double prise en charge Protection judiciaire de la jeunesse / Aide sociale à l’enfance pour les cas non immédiatement reconnus, et de poursuivre systématiquement les exploiteurs au titre des infractions commises par les mineurs exploités ainsi qu’au titre de la traite des êtres humains, en prévoyant l’indemnisation des victimes.

Voir le rapport ici

ou https://www.unicef.fr/article/enfants-victimes-dexploitation-criminelle-lurgence-dune-strategie-nationale/

NDLR: L’UNICEF (United Nations Children’s Fund ; Fonds des Nations unies pour l’enfance) est l’agence des Nations unies créée en 1946 pour défendre les droits de l’enfant, répondre à ses besoins essentiels et favoriser son plein épanouissement dans plus de 190 pays, il agit prioritairement auprès des enfants les plus vulnérables : victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles, de pauvreté extrême ou de toute forme de violence et d’exploitation.

En France, l’UNICEF est représenté par l’UNICEF-France, association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1970. Elle œuvre, en lien avec les autorités publiques, la société civile et les acteurs locaux, autour de cinq axes : la représentation (promotion des droits de l’enfant auprès des pouvoirs publics et des institutions), la collecte de fonds (mobilisation de ressources pour financer les programmes en France et à l’international), le plaidoyer (influence sur les politiques publiques pour garantir l’effectivité des droits de l’enfant), la sensibilisation (information et éducation du public, notamment des jeunes, sur leurs droits) et la mobilisation citoyenne (encouragement de l’engagement solidaire des adultes et des enfants).

La Convention internationale des droits de l’enfant définit un enfant comme tout être humain de moins de dix-huit ans.

Par Sandrine Le Bars

| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |

|---|