Braconnage botanique de plantes rares en Afrique du Sud

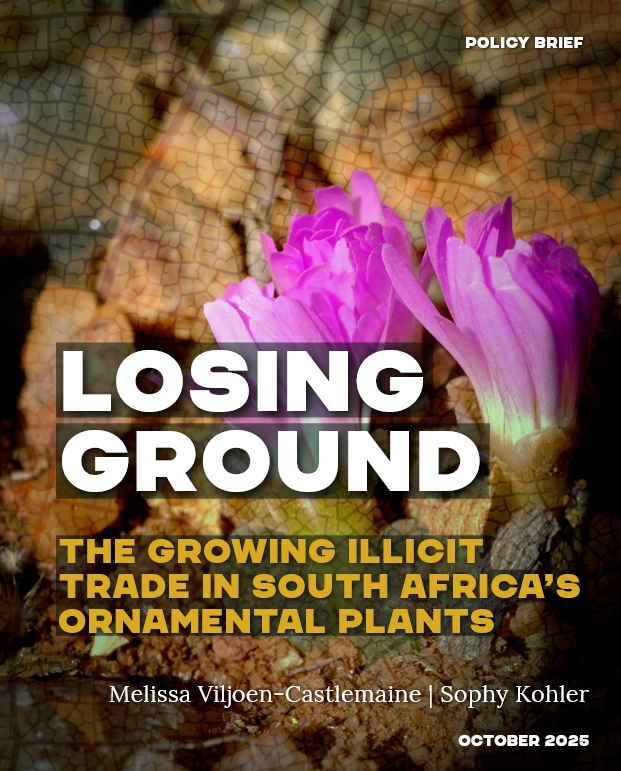

Global Initiative against Transnational Organized Crime | Octobre 2025 Le rapport « Losing Ground: The Growing Illicit Trade in South Africa’s Ornamental Plants » du « Global Initiative against Transnational Organized Crime » met en lumière un phénomène en forte expansion : le commerce illégal de plantes ornementales en Afrique du Sud, un pays qui figure parmi les plus riches du monde en biodiversité, mais où cette richesse naturelle devient une cible croissante pour le trafic international. Ce commerce illicite, autrefois limité et opportuniste, s’est industrialisé et mondialisé au cours des dix dernières années. Il répond à une demande accrue, notamment en Europe, aux États-Unis et en Asie, pour des plantes rares ou esthétiques, prisées par les collectionneurs, les jardiniers amateurs et les influenceurs horticoles.

Le rapport « Losing Ground: The Growing Illicit Trade in South Africa’s Ornamental Plants » du « Global Initiative against Transnational Organized Crime » met en lumière un phénomène en forte expansion : le commerce illégal de plantes ornementales en Afrique du Sud, un pays qui figure parmi les plus riches du monde en biodiversité, mais où cette richesse naturelle devient une cible croissante pour le trafic international. Ce commerce illicite, autrefois limité et opportuniste, s’est industrialisé et mondialisé au cours des dix dernières années. Il répond à une demande accrue, notamment en Europe, aux États-Unis et en Asie, pour des plantes rares ou esthétiques, prisées par les collectionneurs, les jardiniers amateurs et les influenceurs horticoles.

Le rapport montre comment le braconnage de plantes est passé d’un phénomène marginal à une économie parallèle organisée, portée par des réseaux transnationaux et appuyée sur les technologies numériques. Les trafiquants utilisent désormais les plateformes en ligne et les réseaux sociaux, où des vendeurs dissimulent les transactions sous des codes et des hashtags ambigus. Des groupes fermés et des marketplaces spécialisées sur Facebook, Instagram, Telegram ou WeChat servent de vitrines pour écouler les spécimens prélevés dans la nature. Ce commerce est souvent maquillé derrière des annonces de plantes « cultivées », mais l’analyse isotopique et génétique montre qu’une grande partie provient en réalité du braconnage.

La crise a pris une ampleur alarmante depuis l’interdiction mondiale des déplacements pendant la pandémie de Covid-19. La demande pour les plantes d’intérieur s’est envolée, tandis que la pauvreté a poussé des milliers de Sud-Africains à braconner pour survivre. Les trafiquants ont recruté des cueilleurs dans les zones rurales défavorisées du Cap-Nord et du Cap-Ouest, souvent payés en espèces ou en méthamphétamine, ce qui a contribué à entretenir des cycles d’addiction et d’exploitation sociale. Le trafic de succulentes, notamment du genre Conophytum (photo ci-dessus), emblématique du phénomène, a atteint un niveau record : plus de 1,2 millions de spécimens saisis depuis 2019, appartenant à près de 200 taxons, dont 97 % sont désormais menacés d’extinction.

La crise a pris une ampleur alarmante depuis l’interdiction mondiale des déplacements pendant la pandémie de Covid-19. La demande pour les plantes d’intérieur s’est envolée, tandis que la pauvreté a poussé des milliers de Sud-Africains à braconner pour survivre. Les trafiquants ont recruté des cueilleurs dans les zones rurales défavorisées du Cap-Nord et du Cap-Ouest, souvent payés en espèces ou en méthamphétamine, ce qui a contribué à entretenir des cycles d’addiction et d’exploitation sociale. Le trafic de succulentes, notamment du genre Conophytum (photo ci-dessus), emblématique du phénomène, a atteint un niveau record : plus de 1,2 millions de spécimens saisis depuis 2019, appartenant à près de 200 taxons, dont 97 % sont désormais menacés d’extinction.

Parmi les nouvelles cibles, la Clivia mirabilis (photo ci-contre), espèce endémique du parc naturel d’Oorlogskloof, symbolise la mutation du trafic. En 2023, plus de 15.000 spécimens ont été arrachés du site, effaçant en un an plus de la moitié de la population connue. Ces prélèvements massifs ont un effet domino : destruction de la flore environnante, effondrement des écosystèmes de pollinisation et disparition d’espèces animales associées, comme les lézards cuirassés ou les tortues naines tachetées, également capturées pour le commerce illégal.

Parmi les nouvelles cibles, la Clivia mirabilis (photo ci-contre), espèce endémique du parc naturel d’Oorlogskloof, symbolise la mutation du trafic. En 2023, plus de 15.000 spécimens ont été arrachés du site, effaçant en un an plus de la moitié de la population connue. Ces prélèvements massifs ont un effet domino : destruction de la flore environnante, effondrement des écosystèmes de pollinisation et disparition d’espèces animales associées, comme les lézards cuirassés ou les tortues naines tachetées, également capturées pour le commerce illégal.

Le rapport souligne que les conséquences écologiques de ces trafics s’étendent bien au-delà de la biodiversité : la perte de ces plantes raréfiées déstabilise des sols déjà fragiles, accentue la désertification et réduit l’attractivité touristique d’écosystèmes autrefois réputés. Elle fragilise aussi les communautés locales, qui perdent des sources de revenus légitimes issues de l’écotourisme et voient s’accroître la méfiance envers les autorités de conservation.

Les trafiquants utilisent un système complexe de « province hopping« , profitant des divergences législatives entre les provinces du Cap-Ouest, du Cap-Nord et du Cap-Oriental. Certains territoires n’exigent pas d’autorisations précises pour l’exportation de certaines espèces, ce qui permet aux trafiquants de contourner les réglementations. Une fois les plantes récoltées, elles sont transportées vers Le Cap, Johannesburg ou Durban, avant d’être expédiées vers les marchés internationaux par fret postal ou conteneurs. Le rapport met aussi en évidence le rôle de la diaspora asiatique, notamment chinoise, dans la revente et la reproduction de ces espèces, souvent revendues sous de fausses appellations comme « issus de culture contrôlée ».

Les autorités sud-africaines peinent à endiguer le phénomène. Malgré l’adoption du National Response Strategy and Action Plan to Address the Illegal Trade in Succulent Flora (2022) et du National Integrated Strategy to Combat Wildlife Trafficking (2023), les moyens restent limités dans un pays confronté à de très hauts niveaux de criminalité violente. Les agents de la SANParks (Agence sud-africaine des parcs nationaux) et des unités environnementales régionales sont en sous-effectif, souvent sans outils de traçabilité modernes ni laboratoires d’analyse ADN. Les saisies se multiplient, mais les enquêtes aboutissent rarement à des condamnations, et les réseaux se reforment rapidement.

Le rapport plaide pour une réponse coordonnée entre États, ONG, plateformes numériques et institutions internationales. Il propose une série de mesures : harmonisation des législations provinciales, inclusion des espèces ornementales menacées à la CITES, campagnes de sensibilisation dans les pays consommateurs, et renforcement des contrôles douaniers sur les exportations horticoles. Il encourage aussi l’utilisation de technologies de pointe comme le DNA barcoding, l’analyse isotopique de l’eau d’irrigation et les bases de données génétiques pour certifier l’origine légale des plantes commercialisées.

Les auteurs insistent sur la nécessité de replacer les communautés locales au centre des stratégies de conservation, en leur donnant un rôle économique et environnemental actif. Ils recommandent de développer des filières légales de production et de commercialisation sous licence, à l’image du label FairWild, garantissant une récolte durable et une répartition équitable des bénéfices. Ces programmes, combinés à la création d’emplois verts et à des partenariats avec les jardins botaniques, pourraient réduire la dépendance au braconnage et renforcer la protection des écosystèmes.

Enfin, le rapport avertit que sans action rapide et coordonnée, la perte d’espèces endémiques en Afrique du Sud aura des répercussions globales : elle affaiblira la résilience écologique régionale, aggravera les effets du changement climatique et alimentera de nouvelles formes de criminalité environnementale. L’essor du marché noir des plantes rares, déjà comparé à celui de l’ivoire et des cornes de rhinocéros, illustre la financiarisation croissante de la nature et la difficulté de réguler les économies illicites mondiales liées à la biodiversité.

| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |

|---|