Global Prisons Trends 2025 : focus sur la criminalité organisée en détention

Global Prison Trends 2025 | 10.25 Le rapport Global Prison Trends 2025, publié par Penal Reform International (PRI) en partenariat avec l’Institut thaïlandais de justice (TIJ), dresse un état des lieux détaillé des systèmes pénitentiaires mondiaux. Basé sur les données les plus récentes disponibles, il analyse les tendances globales, les évolutions régionales et les principaux défis auxquels les administrations pénitentiaires sont confrontées. Le document s’appuie sur des sources internationales telles que les bases de données du World Prison Brief, de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’UNICEF, ainsi que sur des rapports gouvernementaux et universitaires. Il a pour objectif de fournir une vision comparative des politiques pénales et carcérales à l’échelle mondiale, tout en identifiant les facteurs structurels qui influencent les conditions de détention, la sécurité, la santé et la réinsertion.

Le rapport Global Prison Trends 2025, publié par Penal Reform International (PRI) en partenariat avec l’Institut thaïlandais de justice (TIJ), dresse un état des lieux détaillé des systèmes pénitentiaires mondiaux. Basé sur les données les plus récentes disponibles, il analyse les tendances globales, les évolutions régionales et les principaux défis auxquels les administrations pénitentiaires sont confrontées. Le document s’appuie sur des sources internationales telles que les bases de données du World Prison Brief, de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’UNICEF, ainsi que sur des rapports gouvernementaux et universitaires. Il a pour objectif de fournir une vision comparative des politiques pénales et carcérales à l’échelle mondiale, tout en identifiant les facteurs structurels qui influencent les conditions de détention, la sécurité, la santé et la réinsertion.

Le rapport propose une analyse complète des systèmes pénitentiaires. Il examine d’abord le recours à l’emprisonnement, la surpopulation carcérale et les alternatives à la détention, et décrit la composition ainsi que la diversité des populations détenues. Le rapport aborde également la question de la santé en détention, en soulignant la prévalence des troubles psychiques, les difficultés d’accès aux soins et la nécessité de renforcer la prévention du suicide en prison. Les problématiques de gestion pénitentiaire constituent un autre volet central : la sécurité, la violence institutionnelle, la réinsertion, la justice restaurative et les spécificités des territoires d’outre-mer sont analysées pour illustrer la complexité des enjeux opérationnels et humains auxquels les administrations font face. Enfin, le rapport met en évidence le rôle croissant des technologies dans la surveillance et la gestion carcérale. Les dispositifs numériques, les outils de contrôle et les initiatives de « prisons intelligentes » sont présentés à la fois comme des opportunités de modernisation et comme des sources de nouveaux questionnements éthiques, notamment en matière de respect des droits fondamentaux et de gouvernance.

À travers ces différents axes, le rapport permet de dresser un état des lieux complet des menaces contemporaines liées à la détention et d’ouvrir la voie à une lecture plus ciblée sur les formes de violence, les trafics et l’emprise du crime organisé qui façonnent aujourd’hui les dynamiques sécuritaires au sein des établissements pénitentiaires. Le rapport Global Prison Trends 2025 expose que la violence en prison s’intensifie de manière significative et que cette crise est alimentée par le surpeuplement, la corruption, le crime organisé et les défaillances systémiques de la gouvernance. Les prisons demeurent des environnements où la violence, l’exploitation et les abus sont généralisés. Les réseaux criminels organisés sont identifiés comme opérant avec une grande liberté d’action, impactant directement la sécurité interne et externe des établissements pénitentiaires. Ils exercent une influence sur la dynamique interne des prisons et, dans certains cas, dirigent des activités criminelles au-delà des murs. Ces phénomènes sont aggravés par la corruption et les défaillances de la gouvernance.

En Amérique latine, les prisons continuent d’être minées par la violence liée au crime organisé. En Équateur, à la suite de l’évasion de plusieurs chefs de gangs début 2024, le président a déclaré l’état d’urgence et transféré le contrôle des prisons à l’armée. En novembre 2024, des affrontements entre gangs rivaux à la prison de Litoral ont fait au moins quinze morts et quatorze blessés. Les opérations de sécurité menées après ces événements ont permis la découverte de caches de grenades et de fusils d’assaut. En Colombie et au Guatemala, les autorités ont identifié des personnes détenues engagées dans des activités criminelles au sein de réseaux de crime organisé. Malgré les transferts de détenus de haut niveau, le surpeuplement, l’insuffisance des mesures de sécurité et l’influence persistante des gangs empêchent le démantèlement de ces structures. Au Mexique et au Venezuela, les efforts des autorités pour contenir les activités criminelles ont provoqué de violentes flambées de représailles. Le Honduras a annoncé la construction d’une méga-prison de 20.000 places dans le cadre de sa politique de répression de la violence des gangs liés au trafic de drogue. En Jamaïque, des incidents violents liés au crime organisé ont culminé en une tuerie de masse en août 2024, relançant le débat sur la construction d’une prison de haute sécurité.

En Europe, la situation attire une attention croissante. En Serbie, les jeunes détenus sont encadrés par des pairs plus âgés ayant des liens avec le crime organisé et rejoignent ces groupes à leur libération. En France, l’évasion violente et mortelle de Mohammed Amra en mai 2024 a été largement médiatisée dans le monde. En avril 2025, plusieurs attaques coordonnées, impliquant l’incendie de véhicules et l’utilisation d’armes automatiques, ont visé des établissements pénitentiaires. En Italie, une opération a révélé l’existence d’un réseau de télécommunications cryptées utilisé par des leaders affiliés à des gangs pour organiser des vidéoconférences et superviser des embuscades depuis leurs cellules.

Le rapport souligne le rôle central de la contrebande dans la propagation de la violence et des activités criminelles en prison. En Inde et au Venezuela, des détenus continuent de se livrer à des activités criminelles en ayant accès à des armes et à des téléphones portables de contrebande. Les systèmes pénitentiaires situés dans les territoires d’outre-mer sont soumis à la pression croissante des réseaux de trafic de drogues, en raison de leur proximité avec les principales routes de la cocaïne reliant l’Amérique du Sud et l’Europe. À la prison de Pointe Blanche, à Sint Maarten, une fouille conjointe de la police et de l’armée menée en février 2025 a permis la confiscation d’armes, de téléphones et de drogues. Le rapport sénatorial français de 2025 souligne par ailleurs l’influence accrue des réseaux de trafic dans les Caraïbes et en Guyane française.

Face à la prolifération des communications illégales, plusieurs pays ont recours à des mesures technologiques. En République dominicaine, 5,3 millions de dollars ont été alloués à l’installation de bloqueurs de signaux dans certaines prisons afin de limiter la cybercriminalité opérée à partir de téléphones portables. Au Pérou, ces systèmes restent toutefois inopérants dans 33 établissements. L’Espagne teste des technologies basées sur l’intelligence artificielle capables d’analyser les expressions faciales et le langage corporel pour identifier les comportements suspects et prévenir la contrebande de drogues. En Italie, l’opération ayant mis au jour les télécommunications cryptées des chefs de gangs illustre les difficultés croissantes que rencontrent les autorités à surveiller et contrôler les communications illicites à l’intérieur des prisons.

En termes de politiques pénitentiaires, la sécurité reste une préoccupation centrale. Certaines réformes pénales, notamment la dépénalisation de certains délits et la réduction du recours à l’incarcération, visent à contrer l’inflation de la population carcérale et à limiter les effets structurels du surpeuplement. Face à la présence du crime organisé et à la circulation illicite d’armes, de drogues et de téléphones, les réponses demeurent axées sur le renforcement de la sécurité. Cependant, elles s’appuient de plus en plus sur des innovations technologiques ( surveillance numérique, analyse comportementale et dispositifs dits de « smart prisons » ) qui cherchent à anticiper les risques tout en soulevant de nouvelles questions relatives aux libertés et aux droits fondamentaux.

Dans plusieurs pays, la gouvernance pénitentiaire évolue vers des formes plus inclusives, intégrant la participation de personnes ayant une expérience directe de la détention. Parallèlement, le développement de programmes de justice restaurative traduit une volonté de prévenir la violence et de favoriser la responsabilisation.

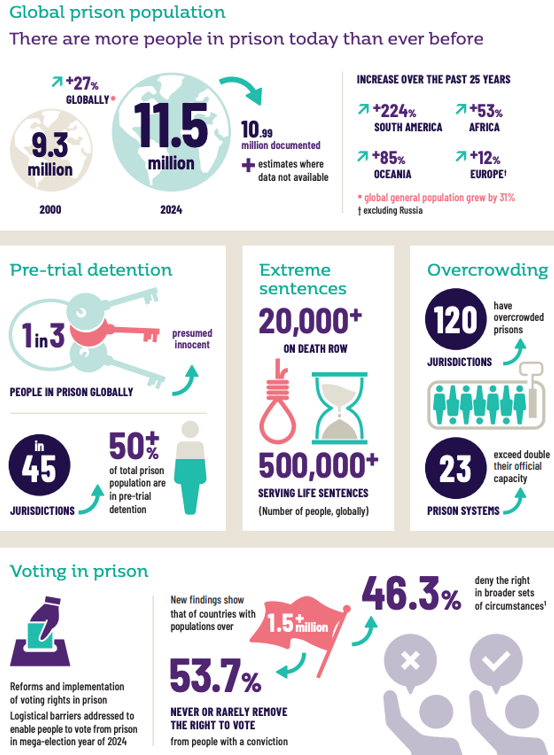

NDLR : Selon les estimations mondiales publiées en mai 2024, environ 11,5 millions de personnes sont détenues chaque jour dans le monde, incluant près de 11 millions de cas documentés et des estimations pour les pays sans données officielles, tels que la Chine et la Corée du Nord. Les États-Unis conservent la première place avec plus de 1,8 millions de personnes emprisonnées. Depuis 2000, la population carcérale mondiale a augmenté de 27 %, une croissance légèrement inférieure à celle de la population mondiale (31 %). Les écarts régionaux sont significatifs : +224 % en Amérique du Sud, +85 % en Océanie, +53 % en Afrique. L’Europe, au sens large incluant la Russie et les États d’Europe orientale, affiche une baisse globale principalement due à la forte diminution observée en Russie (–59 %). Si l’on exclut ce pays, la population carcérale du reste du continent européen, notamment en Europe occidentale et centrale, a en réalité augmenté de 12 % au cours de la même période.

Les femmes représentent environ 6,8 % de la population carcérale mondiale, soit plus de 733.000 personnes. Leur nombre a progressé de 57 % depuis 2000, contre 22 % pour les hommes. Selon l’UNICEF (2025), près de 240.000 enfants sont également détenus dans le monde, sans baisse notable depuis vingt ans, malgré les recommandations internationales qui préconisent de faire de l’incarcération des mineurs une mesure de dernier recours. Les jeunes et les groupes racialisés demeurent surreprésentés dans les prisons, reflet de biais policiers, de peines discriminatoires et d’inégalités socio-économiques. Une étude menée en 2023 dans 33 pays estime qu’au moins une personne libérée sur cinq récidive dans les deux ans, les taux d’incarcération et de récidive étant étroitement liés.

La surpopulation carcérale reste un phénomène mondial. Environ 120 juridictions détiennent actuellement des personnes dans des conditions de surpopulation, dont 23 où la population dépasse le double de la capacité fonctionnelle. Les taux les plus élevés sont observés en République démocratique du Congo, au Cambodge, en Ouganda et aux Philippines, où certaines prisons atteignent des taux d’occupation supérieurs à 350 %. À la prison de Bilibid, à Manille, environ 30.000 détenus vivent dans un espace prévu pour 6.000.

Les causes principales incluent la détention provisoire prolongée, la rareté des audiences pénales et les infractions liées aux stupéfiants. Environ un tiers des personnes incarcérées (soit 3,5 millions) sont en détention provisoire, donc présumées innocentes. Les taux sont particulièrement élevés en Afrique et en Asie du Sud, où 63 % des détenus n’ont pas encore été jugés. Pour y faire face, plusieurs États ont annoncé des plans d’expansion carcérale : au Honduras, la construction d’une méga-prison de 20.000 places ; en Afrique du Sud, la création urgente de 50.000 places supplémentaires pour un coût estimé à 2 milliards de dollars ; au Royaume-Uni, la construction de 14.000 nouvelles places d’ici 2031 ; en Australie, un projet similaire évalué à 1 milliard de dollars australiens. Parallèlement, certains pays louent des places carcérales à d’autres, comme les accords entre les Pays-Bas et la Belgique ou entre le Danemark et le Kosovo, tandis que l’Estonie a entamé des discussions sur un dispositif comparable. En mars 2025, le Salvador a accueilli 238 membres du gang Tren de Aragua transférés depuis les États-Unis.

Des réformes légales visent également à réduire la pression carcérale. Le Brésil a dépénalisé la possession de cannabis jusqu’à 40 grammes pour usage personnel, le Queensland a dépénalisé le travail du sexe, et 66 juridictions à travers le monde ont allégé ou supprimé les sanctions pénales liées à la consommation de drogues. D’autres mesures portent sur la libération anticipée : aux États-Unis, notamment dans les États de l’Oklahoma et du Michigan, et au Royaume-Uni, où plus de 3.100 détenus ont été libérés fin 2024. Cependant, l’allongement des peines, y compris la réclusion à perpétuité, continue d’alimenter la surpopulation. Enfin, l’incarcération de personnes pour non-respect des conditions de peines alternatives souligne les limites des politiques vouées à désengorger les établissements pénitentiaires.

Par Sandrine Le Bars

Voir le rapport ici

ou https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2025/05/PRI_Global-prison-trends-2025.pdf

| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |

|---|