Publication du rapport 2025 des services anti-drogue italiens

Direzione Centrale per i Servizi Antidroga | Octobre 2025 La Direction Centrale d kilos kilos (es Services Antidrogue (DCSA) du Ministère de l’Intérieur italien vient de publier son rapport 2025 (pour l’année 2024).

La Direction Centrale d kilos kilos (es Services Antidrogue (DCSA) du Ministère de l’Intérieur italien vient de publier son rapport 2025 (pour l’année 2024).

Il y a eu 21.299 opérations effectuées en 2024 (+3,47% par rapport à 2023), entraînant l’arrestation de 27.989 personnes (+0,31%), dont 2.061 femmes, 1.202 mineurs et 10.841 étrangers (principalement des Marocains, des Albanais, des Tunisiens, des Égyptiens et des Nigérians). En matière de saisies :

– cocaïne : 11.682,17 kilos (-44,11%)

– héroïne : 347,97 kilos (+24,91%)

– résine de cannabis : 17.395,47 kilos (-36,24%)

– herbe de cannabis : 28.752,47 kilos (-28,97%)

– plants de cannabis : 154.819 pieds (-1,12%)

– drogues de synthèse : 89 kilos (-36,17%) et 101.595 doses (+418,90%)

– divers : 600.75 kilos (-5,15%) et 22.552 doses (+21,05%)

– Total : 58.267,84 kilos (dont 18.816 kilos aux frontières)

Il y a eu 231 overdoses mortelles (+1,76%), dont 78 de cocaïne, 63 inconnus, 61 d’héroïne et 20 de méthadone.

Le rôle des organisations criminelles dans le trafic de stupéfiants :

Cosa Nostra reste la matrice historique d’une criminalité de type mafieux ayant longtemps affronté l’État. Le paysage de l’île ne se limite pas à Cosa Nostra : la Stidda, implantée dans le centre-sud de la Sicile, et les paracchi, actifs dans la province d’Agrigente, opèrent de façon autonome. À l’est, des groupes à géométrie variable, fortement territorialisés et tournés vers le narcotrafic, demeurent en opposition avec Cosa Nostra. Toutes ces composantes convergent vers le trafic de stupéfiants, jugé plus rentable et moins risqué que les extorsions. La Stidda illustre cette évolution : passée d’une base rurale à une organisation dotée de capacités militaires, elle profite d’une pax mafiosa avec Cosa Nostra dans une logique d’alliances utilitaristes entre familles, et s’insère solidement dans les marchés de stupéfiants, en autonomie ou comme prestataire pour Cosa Nostra. Les paracchi présentent les traits d’une association mafieuse pleinement constituée, capables de gérer armes et drogues et de reproduire l’ensemble des activités typiques des organisations de type mafieux.

Cosa Nostra demeure l’organisation la plus solide par conception unitaire et verticale, structurée selon un modèle hiérarchique-pyramidal. Ses équilibres sont toutefois continuellement influencés par les arrestations, les saisies de patrimoines, les collaborations judiciaires, les libérations de figures de premier plan, l’émergence de nouvelles alliances qui régénèrent ses capacités, et les liens avec d’autres organisations pour des affaires illégales. L’efficacité des actions répressives contre les circuits de drogue a paradoxalement renforcé l’attrait des clans pour le narcotrafic, moteur de liquidités et levier d’ingérence sur le territoire. Les enquêtes des autorités italiennes font état de l’implication directe de cadres importants de Cosa Nostra. En Sicile, les gros approvisionnements passent de plus en plus par des organisations calabraises et campaniennes, ainsi que par des groupes proches mais non organiques de Cosa Nostra, qui couvrent toutes les étapes du cycle, de l’achat à la vente au détail. La culture locale de cannabis attire également l’intérêt des familles en raison des revenus générés. Hors de Sicile, Cosa Nostra conserve sa capacité d’interlocuteur criminel, sans retrouver les mêmes conditions d’omerta, mais en s’appuyant sur des connexions avec d’autres organisations italiennes et étrangères pour sécuriser les approvisionnements et accroître les profits.

La ‘Ndrangheta apparaît comme l’organisation mafieuse italienne la plus insidieuse et pénétrante. Son assise calabraise, sa force militaire, sa fiabilité économique et la rareté des collaborateurs de justice lui ont permis de diversifier ses intérêts et de s’infiltrer dans l’économie légale. Les éléments d’enquête les plus récents confirment un socle consolidé dans le narcotrafic, surtout la cocaïne, depuis les pays de production jusqu’aux zones de transit. L’attention portée aux flux maritimes et aux ports nationaux demeure constante, avec une centralité de Gioia Tauro, nœud stratégique par sa position et le volume de fret. En Italie, la ‘Ndrangheta scelle des accords criminels stables avec des organisations siciliennes, campaniennes et des Pouilles, ainsi qu’avec des groupes albanais. Sa projection internationale est établie par les enquêtes et les décisions de justice : des articulations stables existent dans plusieurs pays européens et sur le continent sud-américain, servant de têtes de pont pour trafics et blanchiment. La baisse des coûts d’approvisionnement, surtout en cocaïne, guide l’action des clans les plus agressifs qui cherchent à court-circuiter les niveaux intermédiaires pour traiter avec les cartels via des brokers expérimentés. Ces intermédiaires, au cœur de la mise en relation, fondent la confiance entre producteurs et ‘Ndrangheta et permettent des collaborations fluides avec des narcos de cultures et d’origines variées.

La Camorra se manifeste en Campanie sous une forme très fragmentée, marquée par la fluidité des rapports et l’instabilité des alliances entre clans historiques, groupes mineurs et formations émergentes. L’absence d’un sommet coordonnateur entretient les conflits, notamment autour du contrôle de la distribution territoriale des stupéfiants. Les guerres entre clans, des fusillades et des engins explosifs à proximité des fiefs rivaux, montrent la lutte pour des portions de territoire assimilées à des places de deal, source inépuisable de revenus. La mise en scène sur les réseaux sociaux et la proximité de certains chanteurs néomélodiques ou trap amplifient la propagande des groupes, exhibent la richesse issue du trafic et servent à capter une clientèle. À l’international, des relations avec d’autres groupes criminels assurent les approvisionnements depuis des pays de production ou de transit comme l’Espagne, les Pays-Bas, la zone balkanique et le Maghreb. Des criminels campaniens parfois en fuite y jouent des rôles de brokers et de médiateurs entre matrices criminelles différentes pour des lots importants.

La criminalité organisée des Pouilles conserve une structure fragmentaire centrée sur une pluralité d’organisations autonomes, dynamiques, souvent fractionnées en groupes et factions à forte cohésion familiale. Cet agencement, sans leadership unique, alterne conflits et alliances. Son intérêt principal demeure le trafic de stupéfiants, qui irrigue toutes les provinces, porté par trois macro-articulations : la mafia foggienne, la camorra barese dominante autour de Bari, et la Sacra Corona Unita issue du Salento. Toutes nouent des alliances fonctionnelles avec des mafias traditionnelles et des groupes étrangers présents en Italie ou actifs à l’extérieur pour s’approvisionner et commercer.

Le rôle des organisations criminelles étrangères s’inscrit dans la même logique fondamentale : le contrôle des places de vente garantit des profits élevés, ce qui favorise les synergies indispensables pour franchir les obstacles logistiques, dissimuler et acheminer les cargaisons depuis la production jusqu’au détail. Des organisations étrangères, souvent sur base ethnique, consolident leur présence au Centre-Nord comme au Sud, avec une capacité d’infiltration socio-économique portée par une large liquidité issue d’un éventail d’activités illicites.

La criminalité albanophone a évolué vers des formes délictueuses transnationales plus sophistiquées, prenant en charge la filière intégrale du narcotrafic. En s’alignant sur des modèles quasi mafieux, ces organisations deviennent des brokers fiables grâce à l’actualisation continue de leurs outils, notamment l’usage systématique de réseaux téléphoniques chiffrés. La mise à nu de la plateforme cryptée Sky ECC a éclairé une structure en cercles concentriques : un noyau de promoteurs apparentés opérant souvent depuis le pays d’origine, un second cercle d’organisateurs issus de la même zone d’Albanie, et un troisième cercle de compatriotes répartis dans d’autres villes pour les fonctions opérationnelles. En Italie, ces groupes abandonnent les délits prédateurs et la simple vente au détail pour étendre leur emprise sur le trafic, particulièrement visible pour le cannabis produite en Albanie, mais aussi pour d’autres drogues, via une interaction solide avec les mafias locales, surtout des Pouilles, et avec des éléments de la ‘Ndrangheta pour la cocaïne. Leur force économique favorise une ramification dans le tissu social, avec des opérations financières illégales, le recours à des banquiers clandestins chinois, et un usage du changement d’identité prévu par le droit albanais pour contourner contrôles et contentieux. À l’international, ils fonctionnent comme agence de services sur la route balkanique pour cannabis et héroïne, et déploient des référents en Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas et France, à la fois connectés aux émissaires sud-américains de la cocaïne et actifs dans le stockage aux ports belges et néerlandais. L’Albanie demeure un épicentre de distribution de cannabis vers l’Europe occidentale, avec des coopérations actives en particulier avec des organisations marocaines. Les collaborations majeures se nouent avec la criminalité turque pour l’héroïne, les cartels colombiens pour la cocaïne, la criminalité maghrébine pour la vente de rue, des groupes issus de l’ex-Yougoslavie et des réseaux roumains pour des activités connexes, ainsi que la criminalité nigériane, considérée comme la plus structurée et omniprésente pour les drogues, notamment la cocaïne.

La criminalité nigériane se caractérise par une agrégation ethnique forte et un associatif magico-religieux à connotations sectaires qui cimentent les liens, renforcent l’intimidation et suscitent l’omerta. Leur architecture s’appuie sur des cellules diffusées dans un réseau intercontinental, avec des nœuds locaux relativement autonomes reliés à une base en Albanie, et sur une grande aptitude à tisser des rapports intercriminels transnationaux. Plusieurs confréries dominent en Italie, présentes du Nord au Sud, dont la Supreme Eye Confraternity, Black Axe, Maphite et Viking, cette dernière recrutant des affiliés de plus en plus jeunes et agressifs. Elles opèrent en autonomie tout en évitant de heurter la suprématie territoriale des mafias italiennes, et figurent parmi les plus actives pour le transport de drogues « sur » ou « dans » les passeurs, méthode qui, répétée en batteries, assure une alimentation constante. Elles utilisent des congrégations ethniques comme couverture et des African Shops comme épicentres, et connaissent des conflits internes violents pour le contrôle du territoire et du trafic, parallèlement à la prostitution et au blanchiment. Les flux financiers reposent sur des circuits de transferts financiers clandestins, tenus dans ces boutiques, garantissant rapidité, anonymat et envoi d’importantes sommes vers le Nigeria.

La criminalité chinoise occupe une place importante dans l’économie légale italienne, ce qui facilite ses opérations illicites. Les groupes, hiérarchisés et soudés par des liens familiaux, restent étanches aux collaborations judiciaires et imposent leur contrôle au sein des communautés chinoises par intimidation et violence. Dans le champ des stupéfiants, ils se positionnent surtout sur la méthamphétamine et le cannabis, y compris à destination de leurs propres communautés. Ils jouent un rôle décisif dans le blanchiment des profits narcos et le déplacement de capitaux, au bénéfice de leurs affaires ou pour le compte de mafias italiennes, via des circuits de transferts financiers abusifs, des structures parabancaires ou des porteurs de fonds, et surtout par des systèmes de type hawala/fei chi’en fondés sur la confiance entre intermédiaires, qui offrent sécurité, anonymat et évitent la traçabilité. La perspective d’un trafic de précurseurs en Italie, encore non documenté, n’est pas exclue, la Chine et l’Inde étant de grands producteurs internationaux.

La criminalité turque joue des rôles de premier plan dans divers trafics de drogue en coopération avec mafias italiennes et autres groupes étrangers. Leur structure dite satellitaire, souvent familiale mais ouverte à des intervenants extérieurs pour les phases clés comme les expéditions et le blanchiment, la rend difficile à percer. Le maillage européen de cellules turques permet un appui logistique en hommes, armes, moyens et argent, transitant par canaux officiels, hawala ou porteurs. Une forte disponibilité d’armes favorise l’émergence de conflits meurtriers entre groupes pour la gestion des affaires, y compris le narcotrafic.

La criminalité nord-africaine, surtout marocaine, s’est enracinée sur l’ensemble du territoire italien, y compris dans les zones de présence des mafias locales, et se spécialise dans un trafic multi-produits. Les interconnexions avec d’autres groupes ethniques et italiens se multiplient. Certaines équipes organisent la vente en lisière de zones boisées, avec une chaîne interne dédiée à la coupe, au conditionnement, à la surveillance et à la cession, assurant une présence continue sur 24 heures.

Le rôle d’acteurs criminels différents révèle la place des partenariats informels. Dans une filière où rares sont les organisations qui maîtrisent l’ensemble du continuum production-distribution, l’approvisionnement relève d’alliances flexibles et de capacités d’intermédiation. La distribution au détail est dominée par de petits groupes peu structurés mais disposant d’aptitudes relationnelles, logistiques, financières et communicationnelles comparables à celles des organisations mafieuses, leur permettant de capter un segment de marché. Les groupes mixtes se développent, mêlant acteurs italiens et étrangers de matrices diverses, adoptant les mêmes précautions que les familles et clans, sécurisant les communications par téléphones chiffrés et détecteurs de micro-espions, et investissant aussi la production et la distribution de drogues de synthèse. La circulation de l’argent mobilise des tiers spécialisés comme les banquiers occultes, capables de faire parvenir en quelques secondes des sommes à l’étranger sans transport physique, à l’aide de procédures de reconnaissance basées sur le numéro de série d’une coupure ; la remise du billet sert de reçu.

À Rome, en plus des projections de mafias traditionnelles, une cohabitation d’acteurs hétérogènes par origine géographique s’est autonomisée avec le temps. Ces « consortiums », parfois alliés sur des intérêts criminels sans règles fixes, gardent une articulation fluide indépendante des organisations plus structurées. Malgré une préférence pour l’invisibilité afin d’optimiser les gains, des épisodes violents liés au contrôle du marché de la drogue dans les places et les lieux de la nuit ont été documentés. Un environnement particulier est celui des familles d’origine nomade, présentes depuis les années 1970, consolidées, reliées à des groupes mafieux, actifs au sud de Rome, et le littoral d’Ostie à Nettuno, avec des affaires en narcotrafic, usure et d’autres activités permettant le recyclage dans l’économie légale romaine. La présence de narcotrafiquants dans certaines groupes de supporters de football illustre une contamination d’un espace majeur d’agrégation sociale.

Enfin, les gangs de rue deviennent des partenaires ou des concurrents selon les territoires. Des pandillas d’inspiration latino-américaine, à hiérarchie rigide, discipline inflexible, rites d’initiation et épreuves de courage, sont actives dans la métropole de Milan, en Lombardie et partiellement à Gênes. En Campanie, les stese (fusillades d’intimidation de rue) menées par de très jeunes affiliés liés aux clans, motorisés, tirant en l’air ou sur des façades de boutiques, servent à afficher la disponibilité d’armes, régler des comptes liés à la drogue, imposer un contrôle sur les places de vente, intimider la population, imposer des extorsions et garantir l’impunité par le silence. La théâtralité criminelle s’étend aux autels de rue et aux murales, passés du folklore à la provocation ouverte contre l’État. La proximité avec des artistes néomélodiques et trap se combine à une stratégie de promotion destinée à exhiber les richesses narcos et à recruter de nouveaux clients.

Les nouvelles tendances :

- Trafic de cocaïne et routes alternatives

Les saisies de cocaïne en Europe atteignent des niveaux records en 2023 avant de s’effondrer en 2024, tandis que la disponibilité et les prix restent globalement stables, signe que les réseaux savent compenser la pression répressive. Les principaux points d’entrée traditionnels (Belgique, Pays-Bas et Espagne) conservent néanmoins leur rôle stratégique : Rotterdam et Anvers restent respectivement le premier et le deuxième ports d’Europe et demeurent des portes d’accès majeures à la cocaïne destinée au continent. En 2024 la tendance se fragmente : à l’exception de la grande opération espagnole (13 tonnes dissimulées dans des bananes en provenance d’Équateur), les saisies chutent fortement dans d’autres hubs, avec des baisses atteignant environ 40 % aux Pays-Bas et 50 % en Belgique ; les autorités allemandes notent également une décroissance des saisies à Hambourg.

L’explication immédiate retenue par les services tient à la multiplication et à l’intensification des contrôles portuaires, à l’adoption de technologies de détection avancées et à un renforcement des équipes spécialisées et de la coopération internationale. Le port de Rotterdam, par exemple, soumet désormais à scans renforcés tous les conteneurs dits « à haut risque » en provenance d’Amérique latine, rendant les terminaux maritimes néerlandais moins attractifs pour les réseaux. Les autorités douanières travaillent en lien étroit avec le secteur privé et déploient des officiers de liaison en Amérique latine pour améliorer le renseignement en amont.

Face à ces mesures, les organisations criminelles adaptent leurs itinéraires et leurs techniques. Une évolution lourde se dessine vers l’usage de ports secondaires et de routes « contre-intuitives » : ports européens plus petits et moins surveillés ; corridors via l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique australe et la zone du Sahel ; ou itinéraires de transbordement destinés à rendre la détection plus difficile. La stratégie vise à fragmenter les cargaisons, en répartissant une même cargaison initiale sur un plus grand nombre de conteneurs contenant des quantités moindres, afin de réduire le risque de perte globale lors d’une interception.

>La configuration mondiale du commerce maritime influence à son tour ces dynamiques : l’ouverture du nouveau port de Chancay au Pérou, inauguré fin 2024, est perçue comme un facteur potentiellement disruptif, susceptible de recomposer les flux entre Pacifique et Atlantique et d’offrir de nouvelles possibilités logistiques aux trafiquants. Un indice de ce basculement est fourni par la saisie d’octobre 2024 à Gioia Tauro, où 460 kilos de cocaïne ont été trouvés dans un conteneur en provenance du Vietnam et transbordé depuis Singapour, montrant la diversification géographique des escales de transit.

Parallèlement au maritime, les transporteurs aériens et les courriers individuels redeviennent des vecteurs de premier plan. Les douanes néerlandaises signalent une fréquence accrue de découvertes de cocaïne dissimulée dans des bagages sur vols non directement originaires d’Amérique latine.

Une autre technique d’occultation revient dans les constats : la liquéfaction de la cocaïne pour l’imprégner dans des marchandises légitimes (charbon, matériaux poreux, textiles, bois, carton) puis l’extraction ultérieure dans des laboratoires clandestins en Europe. La cocaïne liquéfiée échappe plus facilement aux contrôles visuels, aux scanners conventionnels, aux chiens et aux tests rapides, rendant les inspections classiques moins efficaces face à ce procédé.

- Dissimulation chimique de la cocaïne

La dissimulation chimique de la cocaïne se présente aujourd’hui comme une menace technique majeure pour les forces de l’ordre, parce qu’elle transforme le trafic en une opération nécessitant des compétences de chimistes. Il existe deux familles de méthodes qui obligent à un recourt au traitement chimique en laboratoire pour récupérer la drogue. La première méthode repose sur l’incorporation physique de la cocaïne dans une matrice support : la substance est dissoute ou mélangée dans des matériaux naturels (aliments, jus, pulpe de fruits) ou non naturels (tissus, cartons, charbon, boissons, autres liquides). Ce procédé vise à masquer visuellement et analytiquement la cocaïne en la noyant dans une matière légitime. La seconde méthode, plus sophistiquée, consiste à modifier chimiquement la cocaïne pour la rendre indétectable par les tests de routine. Dans ce cas, la cocaïne est transformée ou incorporée chimiquement dans une autre matrice (plastiques, polymères ou métaux) qui peut contenir jusqu’à 50 % de matière active, mais dont les procédés d’incorporation restent peu documentés.

La particularité de la dissimulation chimique est d’instaurer un « verrou » chimique : la personne ou le laboratoire chargé de l’extraction détient les « clés » permettant de déverrouiller la cocaïne à partir du mélange. Le procédé se déroule en deux phases : une première phase de transformation chimique destinée à rendre la substance indétectable aux détecteurs usuels (contrôles visuels, réactifs de terrain, instruments), suivie parfois d’une phase d’utilisation d’un neutralisant olfactif ou « déodorant » pour empêcher la détection par les chiens. C’est la raison pour laquelle la présence de chimistes sud-américains dans des laboratoires européens est régulièrement constatée ; ces spécialistes réalisent sur place l’ultime conversion ou le contrôle qualité du produit fini, étapes qui, historiquement, se faisaient en Amérique latine. Plusieurs hypothèses expliquent le déplacement de ces opérations vers l’Europe : difficultés d’approvisionnement en réactifs en Amérique latine, volonté de conserver en Europe un produit fini d’une pureté élevée quand les saisies portuaires massives emportent des lots purs, ou simplement la recherche d’un contrôle qualité mieux rémunéré. En 2024, l’Italie a neutralisé plusieurs laboratoires de manipulation chimique de cocaïne. Ces saisies témoignent d’une chaîne opératoire complète allant du prélèvement de matière première à la conversion, au pressage en pains et au conditionnement pour la distribution.

Les implications opérationnelles sont lourdes. Identifier et neutraliser ces procédés impose des capacités d’analyse chimique avancées, des protocoles sécurisés de décontamination et de traitement des preuves, ainsi que des laboratoires judiciaires performants. Les méthodes de dissimulation échappent souvent aux moyens de détection classiques mis en œuvre aux points d’entrée (scanners, détection canine, tests rapides), ce qui oblige à renforcer la veille sur les importations de précurseurs, sur les flux de solvants et d’équipements de laboratoire, et à améliorer l’échange d’information avec les pays d’origine et de transbordement. La présence documentée de grandes quantités de pâte de coca ou de base non raffinée dans certains laboratoires européens signale aussi une modification de la chaîne logistique : les étapes de raffinage, jadis concentrées en Amérique latine, sont partiellement transférées en Europe, libérant ainsi les cartels de certains risques et rapprochant la production du marché final.

Sur le plan stratégique, la lutte contre ces techniques exige un renforcement concerté : contrôle des précurseurs, surveillance des circuits commerciaux d’équipements de laboratoire et de matériels de protection individuelle, montée en puissance des unités d’investigation chimique et de leurs capacités de réponse rapide, et coopération internationale pour cibler les chimistes spécialistes et les filières logistiques qui font transiter produits intermédiaires et matière première.

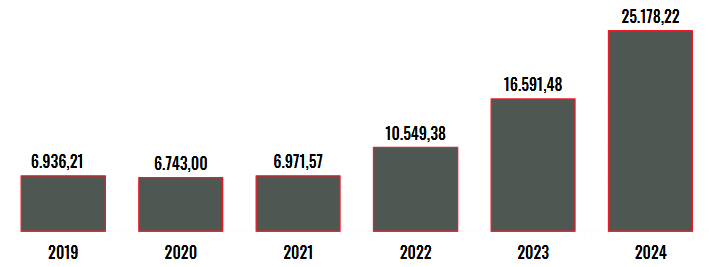

- Augmentation de la consommation de crack

L’Europe assiste à une mutation complexe de la consommation de crack, qui se manifeste par l’émergence de sites de consommation concentrés au sein de communautés marginalisées. En Italie, la tendance récente confirme une progression sensible de la présence et de la consommation de crack. Depuis 2019, on constate une hausse particulièrement préoccupante de la délinquance juvénile liée à cette substance : les mineurs arrêtés pour trafic de crack augmentent de 87,23 % en 2024 par rapport à 2023, signalant une implication de plus en plus précoce des jeunes dans les circuits de vente.

Les zones géographiques les plus touchées sont surtout le Sud et le Centre du pays ; Campanie, Latium et Sicile concentrent le plus grand nombre de quantités de crack saisies, tandis qu’au Nord c’est la province de Turin qui apparaît comme un foyer significatif. Le marché du crack s’organise principalement dans des périphéries urbaines et des quartiers populaires marqués par un fort chômage et un fort délabrement social et environnemental. Là, les revendeurs opèrent avec une relative impunité, protégés par des réseaux d’affût et parfois par des systèmes de vidéosurveillance illégaux installés et contrôlés par les organisations elles-mêmes.

Techniquement, le crack requiert peu de matière première pour générer un grand nombre de cristaux utilisables, ce qui le rend extrêmement rentable pour les petits vendeurs et les micro-laboratoires domestiques. Les conséquences sanitaires et sociales sont aiguës : dépendance extrêmement rapide ; effets intenses mais de très courte durée ; augmentation des délits pour acquérir de l’argent ; précarisation des familles ; saturation des services d’addictologie et des urgences psychiatriques ; accentuation du sentiment d’insécurité dans les quartiers affectés. La vitesse de pénétration du produit chez les jeunes rend la prévention plus délicate.

Opérationnellement, la lutte anti-trafic rencontre plusieurs freins : la dissémination de micro-sites de production rend difficiles les démantèlements à grande échelle, la protection assurée par sentinelles et moyens de dissimulation complique les interventions de police, et la préfabrication locale évite aux réseaux d’exposer de larges flux au long cours. Enfin, la promotion ostentatoire et la captation de nouveaux consommateurs via des canaux culturels (clips, musiques) contribuent à la banalisation du produit auprès d’un public jeune. La montée du crack en Italie exige une réponse pluridimensionnelle : renforcement des dispositifs de repérage et d’intervention ciblée dans les quartiers-hotspots, renforcement des actions de prévention et de traitement spécifiquement orientées vers les jeunes, coopération avec les acteurs locaux (services sociaux, associations, écoles), et actions répressives adaptées aux micro-laboratoires et aux circuits de distribution de proximité.

Saisies de crack en Italie (en grammes)

- Les opioïdes de synthèse

L’attention reste élevée en Europe et en Italie sur la diffusion des opioïdes de synthèse. Pour l’instant la demande de fentanyl « pur » reste limitée : ce sont surtout des médicaments à base de fentanyl détournés de pharmacies ou de cliniques qui apparaissent sur le marché illégal, y compris via les réseaux sociaux. Des précurseurs chimiques du fentanyl circulent cependant, sans preuve encore d’un emploi massif pour produire du fentanyl destiné à la vente illicite.

En Italie l’abus de fentanyl à large échelle n’est pas documenté à ce stade ; la situation reste nuancée et surveillée. Le marché de l’héroïne, lui, reste disponible à des prix relativement stables mais montre des signes de contraction, ce qui peut nourrir des tensions entre groupes et expliquer une recrudescence d’actes violents dans certains réseaux, notamment d’origine turque. On observe en parallèle une diffusion des pratiques de poly-substance (mélanges héroïne-méthadone, cocaïne, crack,…), signe d’un ajustement des filières et d’une possible baisse de pureté ou d’accès.

Un élément préoccupant tient à l’apparition sur le darknet et via petites annonces de combinaisons héroïne-fentanyl et d’opioïdes nouveaux (nitazènes), ainsi que de comprimés vendus comme médicaments mais falsifiés et contenant des substances plus puissantes et plus dangereuses. Ce commerce en ligne augmente le risque d’intoxications accidentelles et de surdoses chez des consommateurs qui ignorent la composition réelle des produits.

Les réponses prioritaires requièrent une surveillance accrue des précurseurs chimiques et des flux inhabituels de cers produits, un contrôle renforcé des circuits pharmaceutiques pour prévenir les détournements, une vigilance sur les marketplaces en ligne, des alertes publiques ciblées et le renforcement des mesures sanitaires (accès à la naloxone, programmes de réduction des risques). La coopération internationale et le renseignement en amont restent indispensables pour tracer les approvisionnements et empêcher l’émergence d’une production clandestine à grande échelle sur le territoire européen.

- La consommation des nitazènes en augmentation

Les nitazènes émergent comme une nouvelle menace sanitaire en Europe, principalement parce qu’ils contaminent ou remplacent des médicaments prescrits falsifiés et des opioïdes vendus sur les canaux illicites. Les opioïdes prescrits et les benzodiazépines, facilement accessibles sur des places de vente virtuelle, attirent peu l’attention des forces de l’ordre et peuvent être livrés aux consommateurs déjà vulnérables ; certains de ces comprimés se révèlent falsifiés et contenir des nitazènes, composés beaucoup plus puissants et dangereux. Les nitazènes sont parfois présentés comme « héroïne de synthèse » ou servent à couper d’autres stupéfiants, et ils apparaissent aussi dans produits présentés comme oxycodone falsifiée (saisies aux Pays-Bas).

L’alerte se matérialise par des constats concrets : en 2023 six des sept nouveaux opioïdes synthétiques signalés pour la première fois au système d’alerte rapide de l’UE étaient des nitazènes, et entre 2019 et aujourd’hui se comptent au moins 16 nitazènes identifiés en Europe. Des saisies massives ont eu lieu et les notifications relèvent des épisodes de mortalité associés. Les bilans recensés sont sévères : pour les nitazènes on enregistre notamment 37 décès en Suède entre janvier 2023 et septembre 2024, et 264 décès au Royaume-Uni entre juin 2023 et août 2024 (dont 63 en Écosse et 22 au Pays de Galles). Parallèlement, d’autres synthétiques comme la xilazine, utilisés pour couper des opioïdes, sont associés à des vagues de décès (au Royaume-Uni 17 morts liées à la xilazine entre juin 2023 et août 2024).

Le phénomène se diffuse par des circuits en ligne et par la production de comprimés falsifiés vendus comme médicaments sûrs, ce qui accroît fortement le risque d’empoisonnements accidentels et de surdoses parmi des consommateurs ignorant la composition réelle. En outre, la sous-détection probable persiste : un certain nombre de décès attribuables aux opioïdes synthétiques échappent aux comptes officiels en raison d’une fréquence limitée des autopsies et des analyses toxicologiques post-overdose.

- Diversification des routes du cannabis

Les données indiquent que le cannabis reste la drogue la plus disponible dans la plupart des pays de l’Union européenne. La résine saisie en 2022 montre une puissance en hausse, avec une teneur moyenne proche de 25 % de THC, un seuil élevé par rapport aux standards historiques et dangereux surtout en cas de consommation précoce.

Malgré des niveaux de saisies historiquement élevés, on observe récemment une baisse notable des saisies au niveau de l’Union, liée notamment à la chute des chiffres en Espagne, ce qui laisse penser à une recomposition des routes de la résine, traditionnellement en provenance d’Afrique du Nord. Des indices signalent que les itinéraires se diversifient et que des volumes plus importants d’herbe de cannabis pourraient transiter depuis l’Amérique du Nord par voies maritimes. Parallèlement, le recours aux services postaux et, de plus en plus, aux voyages aériens commerciaux pour envoyer des envois de cannabis se généralise, exploité par des réseaux conscients de l’anonymat et de la portée globale du transport de colis.

En Italie, la pandémie a accéléré ce basculement vers les envois postaux et l’achat en ligne sert souvent de couverture logistique : paquets légitimes contenant de la drogue, implication de personnels travaillant dans la logistique et de coursiers prêts à transporter illégalement des colis, tout cela rend le trafic plus diffus et moins exposé aux points de contrôle classiques. Les enquêtes confirment l’augmentation des trafics par la poste et l’affinement des méthodes, avec des chaînes de distribution qui s’appuient sur des acteurs insérés dans des secteurs professionnels.

- Cannabis et cathinone de synthèse

L’évolution des marchés du cannabis montre une diversification rapide des produits disponibles et un risque accru d’exposition involontaire à des cannabinoïdes synthétiques ou semi-synthétiques. Outre les produits traditionnels à base de THC ou de CBD, apparaissent des substituts présentés comme « légaux » et des nouveautés chimiques (neuf nouveaux cannabinoïdes signalés en 2023, dont quatre semi-synthétiques). Parmi les composés les plus répandus figurent l’hexahydrocannabinol (HHC) et, plus récemment, le HHC-P et le THCP. Les connaissances toxicologiques humaines restent limitées mais des cas d’intoxication ont déjà été rapportés, en particulier liés à des produits comestibles (gummies, friandises) contaminés.

Le phénomène prend deux formes dangereuses. D’une part, des lots vendus comme « cannabis » peuvent être volontairement ou accidentellement adultérés avec des cannabinoïdes synthétiques extrêmement puissants, difficiles à discerner à l’œil nu et donc susceptibles d’être vendus à des consommateurs ignorants. D’autre part, des procédés de transformation clandestine existent pour « doper » du cannabis light (faible THC) afin d’en accroître l’effet, comme l’ont montré des saisies en Italie (laboratoires et locaux dédiés à la transformation, matériel de traitement et stockages). Ces pratiques multiplient les risques sanitaires, surtout quand les produits sont consommés par des populations jeunes ou vulnérables.

La présence de cannabinoïdes synthétiques dans d’autres matrices (produits comestibles, impressions de résine, voire échantillons saisis d’autres drogues) renforce la menace d’expositions involontaires. Plusieurs pays européens ont déjà inscrit certains de ces dérivés sur leurs listes de stupéfiants ; en Italie, par exemple, l’HHC et dérivés ont été classés en juillet 2023 et une vingtaine d’États membres ont pris des mesures similaires en 2024.

Sur les stimulants, les cathinones synthétiques gagnent en importance sur le marché européen comme substituts ou compléments des amphétamines. De grandes quantités de cathinones (notamment 3-CMC, 3-MMC) en provenance d’Asie du Sud ont été saisies et indiquent un rôle croissant de ces composés. En Italie, les signalements liés aux cathinones sont passés de 52 cas en 2022 à 140 en 2024 ; au total 29 cathinones ont été identifiées sur la période 2022–2024, plusieurs pour la première fois. Le MDPHP reste l’un des plus fréquemment retrouvés, souvent seul ou en mélange avec cocaïne, benzodiazépines ou autres cathinones, et le MDPHiP a été associé à huit cas d’intoxication aiguë en 2024.

Les cathinones peuvent être importées mais on observe aussi une tendance possible à leur production locale en Europe. Elles sont vendues seules ou comme composant d’adjuvants/adultérants et peuvent être expédiées par colis ou courriers (voies de plus en plus utilisées). Le risque sanitaire est élevé : intoxications aiguës, troubles psychiatriques, dépendance rapide et mélanges imprévus augmentent la gravité des tableaux cliniques.L

La lutte doit porter sur la détection et l’analyse : renforcer les capacités toxicologiques pour identifier rapidement ces nouvelles molécules et détecter les consommations accidentelles. La prévention et la réponse sanitaire sont cruciales : information des consommateurs, contrôles renforcés sur les circuits postaux et de vente en ligne, traçage des laboratoires de transformation, et déploiement de dispositifs de prise en charge pour les intoxications et la réduction des risques.

Les différents marchés :

- La cocaïne

Entre 2023 et 2024 l’Italie enregistre une diminution nette et significative des quantités totales de cocaïne saisies : le volume tombe de 19,8 tonnes à 11 tonnes. Cette chute des tonnes saisies coexiste pourtant avec une intensification des opérations policières et des interpellations. Cela traduit un renforcement des efforts de lutte sans pour autant se traduire par des saisies massives concentrées.

Les données montrent une augmentation du nombre de saisies de petites et moyennes quantités (de 1 à 100 kilos) : les organisations semblent avoir fragmenté les gros lots en lots plus petits, dispersés sur un plus grand nombre de conteneurs ou d’envois, afin de limiter les pertes en cas d’interception. La pratique du « rip-on/rip-off » et l’implication de personnels portuaires sont évoquées comme facteurs facilitant la contamination d’un nombre élevé de conteneurs avec quantités moindres par unité. Cette stratégie augmente les coûts logistiques mais réduit le risque d’une perte unique et massive.

Le sud de l’Italie et îles demeure dominante dans les quantités saisies (57%). Parmi les ports, Gioia Tauro reste stratégique (plus de 60% des saisies maritimes en 2024).), mais les ports de Catane et de Gênes ont également enregistrés des saisies importantes.

La majeure partie de la cocaïne provenant d’Amérique du Sud arrive par voie maritime (95% des quantités et plus de 55% du nombre des saisies) ; les saisies aériennes augmentent (plus de 84% via les aéroports de Malpensa, Fiumicino et Linate) ; les saisies terrestres sont marginales (tunnel du Fréjus).

Près de 41% des personnes arrêtées pour des affaires de cocaïne sont de nationalités étrangères : Albanais, Marocains, Tunisiens, Égyptiens et Sénégalais, à plus de 90% des hommes. Les mineurs sont largement minoritaires (2%) mais en progression.

Le mécanisme de dispersion des cargaisons et l’utilisation de ports secondaires et de voies « contre-intuitives » sont mis en avant pour expliquer la baisse des prises massives.

- L’héroïne

En 2024, il y a un contraste entre le nombre d’affaires et d’arrestations concernant l’héroïne (en forte baisse), et les quantités saisies (en forte augmentation).

Plus de la moitié des interpellés sont des étrangers (Nigérians, Marocains, Tunisiens, Albanais et Gambiens), à près de 92% des hommes.

Les saisies se font à plus de 50% dans le nord de l’Italie, très majoritairement par voie aérienne.

- Le cannabis

– Plants de cannabis :

En 2024 la lutte contre les cultures de cannabis en Italie reste globalement stable par rapport à 2023, en matière de dossiers, d’arrestations et de saisies.

Les dossiers restent très largement italiens, avec moins de 10% d’étrangers (Albanais, Sri-Lankais, Pakistanais, Marocains et Chinois) interpellés dans des affaires de plantations de cannabis. 93% sont des hommes ; moins de 1% sont des mineurs.

90% des pieds de cannabis sont saisis dans le sud, notamment en Sardaigne.

– Herbe de cannabis :

En 2024, la lutte contre l’herbe de cannabis est en recul, tant du point de vue des dossiers, que des interpellations et des saisies.

Les mis en cause sont majoritairement des hommes adultes Italiens (24% d’étrangers : Péruviens, Gambiens et Albanais).

Les saisies se situent à près de 65% dans le sud et dans les îles, avec des « maxi-saisies » maritimes (notamment au port de Brindisi) mais aussi des interceptions aux aéroports (notamment à Malpensa). La voie terrestre décline fortement.

– Résine de cannabis :

Les dossiers et les interpellations sont en augmentation mais les quantités baissent fortement. Les mis en cause sont des hommes majeurs (10% de mineurs) : les étrangers (Marocains, Égyptiens et Tunisiens) représentent 40%.

Les saisies se partagent entre le Nord et le Centre du pays (environ 40% chacun), notamment (à 60%, mais en forte baisse) par voie maritime (ports de Cagliari, de Civitavecchia et Gênes, en provenance d’Espagne et du Maroc). Les saisies par voie aérienne augmentent, notamment aux aéroports de Gênes, Malpensa et Ciampino, en provenance d’Espagne et des États-Unis. La voie terrestre est en augmentation, avec des saisies en provenance d’Allemagne et d’Espagne.

- Les drogues de synthèse

En 2024 la lutte contre les drogues synthétiques en Italie montre une forte intensification des actions : plus de dossiers et plus d’interpellations, avec une forte augmentation des saisies.

40% des personnes en cause sont étrangères (Philippins, Chinois, Turcs). Les suspects sont à 92% des hommes, et des adultes.

Les saisies en comprimés se font à près de 90% dans le Sud (port de Naples notamment) ; et en kilos dans le Centre et le Nord (aéroports de Fiumicino, Ciampino et Marco Polo). Les produits viennent surtout des États-Unis et de l’Asie du Sud-Est.

- Les « nouvelles substances psychoactives » (ou NPS)

En Italie, les NPS ne constituent pas encore un « phénomène » massif, mais est surveillé de près (pour les saisies et les overdoses), notamment en matière de nitazènes.

Les cannabinoïdes synthétiques sont aussi surveillés mais restent pour l’instant faiblement diffusés en Italie.

Voir le rapport ici

ou https://www.reportdifesa.it/wp-content/uploads/2025/10/Relazione-Annuale-2025-1.pdf

| Désolé, cette page est seulement accessible aux abonnés de crimorg.com! |

|---|